◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之 とみられる方へ:仏教哲学総合スレ12 YouTube動画>7本 ->画像>3枚

動画、画像抽出 ||

この掲示板へ

類似スレ

掲示板一覧 人気スレ 動画人気順

このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/philo/1734801975/ ヒント: http ://xxxx.5chb .net/xxxx のようにb を入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。

仏教思想解説

原始仏典

・中村元訳、岩波文庫 (1958-1986)

『ブッダのことば(スッタニパータ)』

『ブッダの真理のことば・感興のことば(ダンマパダ、ウダーナヴァルガ)』

『仏弟子の告白(テーラガーター)』

『尼僧の告白(テーリーガーター)』

『ブッダ神々との対話(サンユッタ・ニカーヤ 1)』

『ブッダ悪魔との対話(サンユッタ・ニカーヤ 2)』

『ブッダ最後の旅(大パリニッバーナ経)』

・増谷文雄訳、ちくま学芸文庫(1979/2012)

『阿含経』 全3巻

・丘山新ほか訳、平河出版社 (1995)

『現代語訳「阿含経典」長阿含経』 全6巻

ブッダが説いた、最も主要かつ平易な教え。

その他は

>>4 の「南伝仏教」も参照。

翻訳仏典

・北伝仏教

『国訳大蔵経』全31巻、国民文庫刊行会 (1910) [旧字体・文語体] (

>>8 )

『国訳一切経』全255巻、大東出版社 (1930) [旧字体・文語体]

『昭和新纂国訳大蔵経』全48巻、東方書院 (1930) [旧字体・文語体](

>>9-10 )

『新国訳大蔵経』既刊62巻、大蔵出版 (1993) [新字体・文語体]

・南伝仏教

『南伝大蔵経』全65巻、大蔵出版 (1935) [旧字体・文語体]

『原始仏典 1~3』全21巻、中村元編、春秋社 (2003)

『パーリ仏典』全22巻、片山一良訳、大蔵出版 (1996)

Pali Text Society(PTS)

http://www.palitext.com/ ・オムニバス

『世界古典文学全集 第6・7巻 仏典 1・2』 中村元編、筑摩書房 (1965)(

>>11 )

『世界の名著 1 バラモン教典、原始仏典 』長尾雅人編、中央公論社 (1969)

『大乗仏典 中国・日本篇』 全30巻、中央公論社 (1973)(

>>12 )

仏教以前

『リグ・ヴェーダ讃歌』 辻直四郎 訳、岩波文庫 (1978)

『アタルヴァ・ヴェーダ讃歌:古代インドの呪法』 辻直四郎 訳、岩波文庫 (1979)

『ウパニシャッド 翻 訳および解説』 湯田豊 訳、大東出版社 (2000)(13ウパニシャッドの全訳)

『ウパニシャド』 日野紹運、奥村文子 訳、日本ヴェーダーンタ協会 (2009)(主要12ウパニシャッドの抄訳)

『ウパニシャッド』 佐保田鶴治 訳、平河出版社 (1979)(主要12ウパニシャッドの抄訳)

『原典 訳 ウパニシャッド』 岩本裕 訳、ちくま学芸文庫 (2013)(主要5ウパニシャッドの抄訳)

『バガヴァッド・ギーター』 上村勝彦 訳、岩波文庫 (1992)(章題なし)

『バガヴァッド・ギーター』 鎧淳 訳、講談社学術文庫 (2008)(章題なし)

『神の詩 バガヴァッド・ギーター』 田中嫺玉 訳、三学出版 (1988)(章題あり)

『バガヴァッド・ギーター詳解』 藤田晃 訳、東方出版 (2015)(章題あり)

『バガヴァッド・ギーター』 辻直四郎 訳、講談社 (1980)(章題なし、~なり調)

『実践「ヨーガ・スートラ」入門』 番場裕之 訳、春秋社 (2008)(全訳)

『現代人のためのヨーガ・スートラ』 グレゴール・メーレ、ガイアブックス (2009)(全訳)

『解説ヨーガ・スートラ』 佐保田鶴治 訳、平河出版社 (1980)(全訳)

『図説ヨーガ・スートラ』 伊藤武 訳、出帆新社 (2016)(全訳、図解つき)

『ウパデーシャ・サーハスリー:真実の自己の探求』 シャンカラ、岩波文庫 (1988)

『ブラフマ・スートラ:シャンカラの註釈 上下』 シャンカラ、湯田豊 訳、大東出版社 (2006-07)(ブラフマン表記)

『シャンカラの哲学:ブラフマ・スートラ釈論の全 訳 上下』 シャンカラ、金倉円照 訳、春秋社 (1980-84) (梵表記)

『古典インドの言語哲学 1-2』 バルトリハリ、平凡社 (1998)

『インド最古の二大哲人:ウッダーラカ・アールニとヤージュニャヴァルキヤの哲学』 宮元啓一、春秋社 (2011)

インド哲学総合スレ2

http://2chb.net/r/philo/1611447371/1-9 『中村元選集』 春秋社 (1961-、決定版1988-)

『新アジア仏教史』佼成出版社 (2010-11)

国訳大蔵経(http://dl.ndl.go.jp/search/searchResult?searchWord=%E5%9B%BD%E8%A8%B3%E5%A4%A7%E8%94%B5%E7%B5%8C&featureCode=all&filters=1%3A00&viewRestrictedList=0 ) 昭和新纂国訳大蔵経(http://dl.ndl.go.jp/search/searchResult?searchWord=%E5%9B%BD%E8%A8%B3%E5%A4%A7%E8%94%B5%E7%B5%8C+%3A+%E6%98%AD%E5%92%8C%E6%96%B0%E7%BA%82&facetOpenedNodeIds=&featureCode=all&viewRestrictedList=0&pageNo=1 ) 宗典部 --- 全22巻

『世界古典文学全集 第6巻 仏典 1』 中村元編、筑摩書房 (1966)

『大乗仏典 中国・日本篇』 全30巻、中央公論社 (1973-1996)

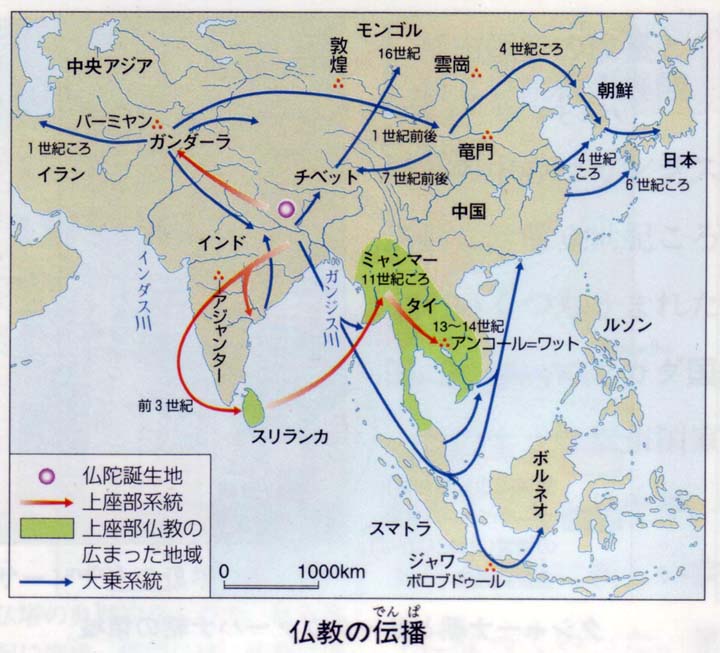

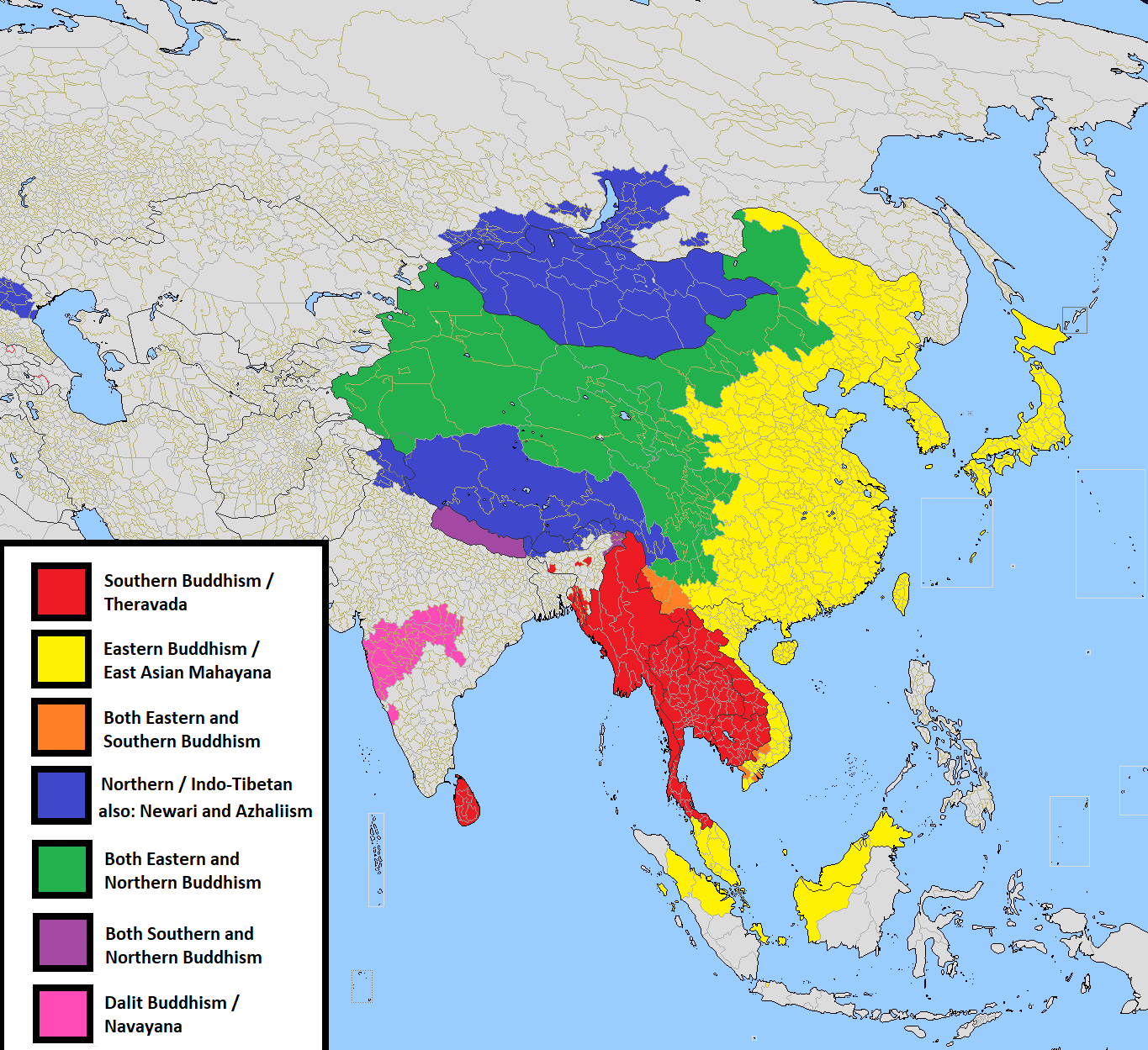

仏教伝播ルート

【北伝仏教】大乗仏教

・[サンスクリット語圏] インド、ネパール

・[漢訳圏] 中国、半島、台湾、日本、ベトナム、シンガポール

【南伝仏教】上座部仏教(小乗仏教)、テーラワーダ仏教

・[パーリ語圏] スリランカ、ミャンマー、タイ、カンボジア、ラオス

【密教】大乗仏教

・[チベット語圏] チベット、モンゴル、ブータン、南シベリア、カスピ海北岸

中論

唯識

道元

『正法眼蔵 全8巻』 増谷文雄、講談社学術文庫 (2004)

『現代文訳正法眼蔵 全5巻』 石井恭二、河出文庫 (2004) (現代語訳のみ)

『「正法眼蔵」読解 全10巻』 森本和夫、ちくま学芸文庫 (2003)

『道元禅師全集:原文対照現代語訳 全17巻』 水野弥穂子ほか、春秋社 (2002)

『正法眼蔵:現代語訳 全6巻』 玉城康四郎、大蔵出版 (1993)

『正法眼蔵 全4巻』 水野弥穂子、岩波書店 (1990) (現代語訳なし)

『現代語訳 正法眼蔵 全13巻』 西嶋和夫、仏教社 (1978)

https://gudowafu.com/book_category/gendaigoyakushoubougenzou/ 『全訳正法眼蔵 全4巻』 中村宗一、誠信書房 (1971)

『正法眼蔵:全巻現代訳 上・下』 高橋賢陳、理想社 (1971)

『Shôbôgenzô, la vraie Loi, Trésor de l'Oeil 全8巻』 de Dôgen、Yoko Orimo (2005)

仏教3.0(上座部仏教/大乗仏教/その他)

「絶対の真理はない」という結論に至ったのが、

悟りは生前、或いは自力で、完成しない(求道)

私はどこに行ってものけ者にされた。

>>20 ハイゼンベルクとゲーデルをポストモダンに入れるのは何か変じゃないか?

特にゲーデルなんて伝記読んでも「絶対の真理」を証明するために数学とか物理学をやってる感じがあるが

ポスト・モダンにはおっちょこちょいが多い。

>>23 既存の社会に馴染んでたら仏になれなかった。

>>26 やらかしじゃなくてゲーデルは全然ポストモダンじゃない

神の存在を信じる有神論者

哲学者が勝手にゲーデルの不完全性定理を使ってポストモダンやってるだけ

>>28 「仏教是不可説」ってかなり大乗仏教っぽいよな、般若経典そのまんま

NHK「物価高で生活が苦しいですが年末くらいはケチケチせず贅沢しようという動きが広がっています!」

>>31 NHK「物価高で生活が苦しいですが年末くらいはケチケチせず贅沢しよう!」

の間違いだな

衆生本来仏なり? すべての宗教哲学に引導を渡す56分|スマナサーラ長老の切り抜き法話(初期仏教Q&A)

ダウンロード&関連動画>> VIDEO 釈迦の教えに遵う者は来年のことなど考えず

存在する事の証明は出来る

信仰を得るのは、

射精の瞬間は、いわばシンギュラリティ。

ブッダも超越的なものではない。

哲学を学べば学ぶほど無我から遠のくというジレンマ

瞑想をすると五感に関するもの、空間的なもの、時間的なもの、思考や認識、普段いかに自分が概念の制約を受けて生きているか分かる

信仰を得たければ哲学などやらぬことだ。

哲学は自分を発見することだよ。

無我は、信仰というよりも「体験」じゃないかな。

寝っ転がってスマホ見てこのレスを読んでるあなたへ。私とあなたは繋がっています。これが無我です。

>>50 >哲学は自分を発見することだよ

それはヒンドゥー教だよ

>>52 殺人者とはどうだ?差(しゃ)をなくしていけるか?

無我は現実だよ。ありのままを見れば無我。

そもそも生まれたと思ってただけでそれを根拠に全てを知覚認識してる事に気がつけない、生まれて無いんだから無くなることもない

瞑想や実践を伴わない仏教者は、哲学という思索に耽って逃げているだけである

788 考える名無しさん 2024/11/26(火) 23:36:52.22

自灯明・法灯明の意味は四念処の実践だとブッダは明確に定義する🤔

「自灯明」は仏教改変の自由? 駒澤大学と笑い飯哲夫のトンデモ広告から見える仏教学の惨状|深夜対談(星飛雄馬✕佐藤哲朗)

https://m.youtube.co...5aSJ44Gu6Ieq55Sx77yf 自分の思いで対象を切り分けて得意満面になってもそれは思い込みの世界が補強されていくだけのことだ

この世には

お釈迦様は人間ではなく、風だった。

誰かワタシを知らないだろうか。ワタシはうまれ、せいちょうし、名づけられ、しんでゆく。

風ではない、空気だ。

空気は空気で風ではない。ただし風の因である。

すごい一体感を感じる

(大河小説「介護少女」

中上健次の「浮島」という短編がある。

>>75 悟ってるくせに怒ったりシコったりするのか?

「神は心だ」 神はこころだ。

悟りと現実生活の折り合いをつけるのは難しい

詐欺で100万円ほどとられたよ、全財産の半分以上

決して奪えないもの――3.11東日本大震災直後の法話より|スマナサーラ長老の初期仏教法話

ダウンロード&関連動画>> VIDEO 仏教徒に哲学も糞も無い

神仏習合をやった日本では、なんということもない。

スーパー行ったら激安ピザとちっさいケーキ持ったオッサンがレジ並んでてワロタ [737150144]

大乗仏教はキリスト教の影響も受けて成立した説もあるしな。特に浄土教ってブッダの教えからかなり逸脱してると感じる。

悟るためにはそれまでの全ての人間関係をリセットするか、さもなければ変人になったと思われる勇気が必要だ

釈迦が人間であることを受け入れられない奴は、仏教を永遠に理解できない。

イエス・キリストの誕生日は世界的なのに、

悟りは脳内現象であり、超常現象ではない。

>>97 「人々は実に、こう考えます。"おお、今日は大いに徳ある仙人が生まれた日ではないか!

彼は罪を犯すことがなかった。彼は死して3日後に天人に再生した。

願わくば私も彼のように徳をつもうではないか"と。

このように、人々は仙人であるイエスの生誕日を心に止めます。心に止めて、かの大仙人の徳を憶念します。

優婆塞よ、これがクリスマスを念ずる徳です」

生きてゐることをみづからのひとしさ(「均衡」/"Gleichgewicht")として認受(ず/ぢゅ)るとは、

吹きすさぶ冬の寒風の忍受にみづからの受動性を意識し、やはらかな春のそよ風の任受にみづからの能動性を意識する。

なぜ、みづからの「感受性」/"perception"を認めようとすることなく、

"perception"は、意識してそれを否認しようとしたところで、「感受して『しまふ』作用("per・ception"の"per-"がそのことを伝へる)」である。

「三災」には、世界の破壊期に起こる大の三災と、世界の存続期に起きて人々を滅ぼす小の三災があります。

些末の事に執着することを捨てなければ、道はますます遠のくばかり

佛告比丘。有三中劫。何等爲三。一名刀兵劫。二名穀貴劫。三名疾疫劫。云何爲刀兵劫。

>>106 『倶舎論』には穀貴・兵革・疫病も説かれていない

日蓮の『立正安国論』には説かれるが、大集経云として出典を『大集経』としている

『倶舎論』に説かれる三災とは、

組織の維持発展、私利私欲、保身や忖度のために歪められ、翻訳と伝播の過程で毀損した末の一言一句にとらわれていても得るところはない

「滅相もない」の「めっそう(滅相)」は日本語。

無論、「めっそう(滅相)」の「めっ(滅))」は漢語の「滅(めつ)」と重なっているが、

なぜなら、日本語そのものが、中国語としてはいづれかの漢字で表記される声(こゑ)と「共通する声遣ひ」を大々的に活用/流用することにより形成されているからだ。

そして、日本語として活用されるこの「め」の声遣ひは、「うち(内)にとり込まれて形を失ふ/体を成さなくなる様態」を想起させるように用ゐられていると言ふことができるだろう。

例えば、「『めろめろ』になる」という表現を考へてみるといい。

「め」のこゑ(声)が、しばしば、「うち(内)へのとり込みの感覚」をともなって用ゐられるのに対して、

そのことは、「むらむら」や、「むれ(・/る)」「むす」、「むせる」、「むっ」とするなどの表現を見ても分かるだろう。

>飯食めど うまくもあらず 行き行けど 安くもあらず あかねさす 君が心し 忘れかねつも

この「飯」は、「いひ」としか読まれないことになっているが、これを「め(召)し」と読むと、

仏教哲学とは、「毒矢のたとえ」で言えば、刺さった毒矢そっちのけで、

ま・み・む・め・も

「み」の声は、「み(満)つ」の「み」として用ゐられ、「密/蜜(みつ)」の「み」として「密度(/の高まり)」/"density/condensing"を想起させる。

「も」の声は、「盛(も)り」や「森(もり)」に見られるとおり、こんもりと盛り上げられた感覚/"held in fullを伝へ、

「も(持)ち」の「ち」は、その活用において「つ」に変形することからも分かるとおり、

だから、「金持ち」も、単に一時的に金を所持しているというイメージではなく、「継続的な金満」というイメージを想起させる。

「む」の声遣ひを理解すれば、なぜ、「はら(腹)ふく(膨)るる心地」が「腹の『むし(虫)』が治まらない」ことになるのかが分かる。

もし仏教に信仰が無かったら、仏教哲学の意味は全くない。

浄土真宗の戒めが「ひのえうま」による男女比の歪みを緩和したことを発見 大阪大学 [朝一から閉店までφ★]

http://2chb.net/r/scienceplus/1735157179/ 「め」の声遣ひを理解したなら、

>従家出而 三歳之間尓 <垣>毛無 家滅目八跡 此筥乎 開而見手歯

ことばの表現は、物象化して捉へると、連鎖が断ち切られてばらばらになる。

岩波古語辞典で「実(み)」を参照すると、「充実した中身」と記載されている。

たったこれだけの操作で、ことばの表現は、次々に連鎖することになる。

「実(み)」⇔「中身が充実すること」⇔"condensing of the content"⇔「身(み)」であり、

「仏(ホトケ)」は「Hot-cake(ホットケーキ)」のnativeな発音であり、「ホッと」する気分、又「放(ホ)」でしかないことにも自然に気づくだろう。ホンH⇋Bonノウは韻を因とする印。

キリスト教哲学とキリスト教神学の違いは?

多神(信.シン)教⇔「オンミツ(密教)」、葉隠れ⇔「言の葉(オカクレ)」。遣い(ツカイ)、仏ブツ

宗教哲学はどこかで論理を超える、もしくは逸脱する。

宗教哲学は、どこかで言語を超える。

どうせ家を出ても現世には世間しかなく、世間で家の外に待ち構えているのは、鬼門ばかりだから、変な期待を抱いて他所の門に入っていくよりは、自宅に籠もって宗教お宅でもやっている方が多少でもましであるとは言える。

実際問題として仏教哲学に取り組むのは、この世の生まれついたときから既に自宅の門が仏門である人々ばかりだろう。

仏門の意義を世に明らかにしたいというのは、自宅の門、或いは自分がくぐった門の意義を他人に認めてもらいたいという世俗的な動機に基づいている。

>>151 宗教お宅とお宅宗教。どちらの門かで、哲学の位置づけ、課題が変わってくる。

知識獲得や探求への欲望、自己顕示や承認への欲求もまた、苦を生み出す執着であることを自覚すべきです

生まれき自宅の門が仏門であったにもかかわらず、敢へて家を出ても行く当てはなく、俗世をさ迷い歩きつづけるだけとなり、どこにも居場所を見出すことはできない。

ゴータマは家を成し、世継ぎまで残した後になって家を出て、仏門は存在しなかったので、その門に入ることもなかったが、結局は、死後、愛弟子を自称する人々により仏門に入れられることになった。

この生まれきの自宅の仏門の「仏」を「キリスト」に置き換へ、敢えて自分からそのキリストの門の外に出て、

そのことをはっきりと自覚できるようになった後も、敢へて現世に生きる路を自分から捨てようとはしなかったニーチェの言説の性質がよりよく理解できるようになる。

『善悪の彼岸』

#2 ブッダが説いた原初の教え——佐々木 閑さんが読む、ブッダ『真理のことば』【NHK100分de名著ブックス一挙公開】

https://mag.nhk-book.co.jp/article/4942 そもそも、宗教的な修行/修道といふ制度そのものが、家に居場所を失い、どこにも行く当てのない人々が世間に浮浪することになるのを未然に防ぐための統治管理上の対策であって、そのために厳しく管理され、監視される修行のための収容施設と巡礼の道が整へられる。

みづからがさ迷い歩くことなしに、あらかじめ定められた正しい教へに従い、厳格な戒律を遵守することで何らかの悟りを開く道が開けると考へること自体がいかがわしいのだ。

>>162 ニーチェはダルマを世俗的だと誹謗した?

邪見者だな

【日本語吹替え】現実はホログラムである。思考が現実化する仕組みは、そもそも全て波の干渉パターンだから!?

ダウンロード&関連動画>> VIDEO 瞑想始めて数回目の初心者なんですが目を閉じてるのに中央に三角形、四角形、Zの文字、遊戯王カードの死者蘇生みたいな記号?などその時々で様々な形が浮かび上がってくるんですがこれって何を意味してるか分かる方居ませんか?

因みに1番よく見えるのは三角形です

その他にも今までに見たこともなく表現しようがない謎の文字なども浮かび上がります...

>>175 瞑想中は何でも思い浮かぶよ

気になるようだったら目をあけて瞑想するといいよ

>>176 雑念がなくなるほど見えてくるんです...

何かの警告なのか、このまま続けていいのか心配です

>>177 目を開けても瞑想ってできるんですか?今度試してみます!

>>172 海苔を厄除けする寺に恵方参りすると二重取り

>>171 それは、日本の坊主たちにこそ言ってやって

ブッダの教えとは、比丘たちがブッダの定めに従って暮らしている、その姿そのものである。

即ち、日本僧侶の姿は日本仏教そのものである

佐々木閑 仏教講義 10「ミリンダの問い その38」(「仏教哲学の世界観」第13シリーズ)

ダウンロード&関連動画>> VIDEO 瞑想はいずれ目を開けてしかも歩きながら日常的に行った方がいい

独自のそのまさに妄想をたくましくしておられて、独自の瞑想をしておられるんだろうと、こう思いますよ。

>>185 >>173 の初心者ですけど瞑想と関係あるかどうかは分からないですけど、ランニングをしてる時にあるときを境に感覚が研ぎ澄まされて、それまでの苦痛や疲労が一切消えさって100%で足が走る感覚がありますね

これは俗に言う『ランナーズハイ』というらしいですけど何か瞑想と感覚的に似てるんですよね...

因みにランナーズハイはプロ選手レベルの強度じゃないと中々ならないらしいですけど、何故か自分は速攻でランナーズハイになりました

>>188 やっぱり瞑想は独学じゃなくて誰かに教わった方がいいんですかね?

精神が研ぎすまれないと何かに飲み込まれそうになって視界がマーブル模様の光?になる感覚があります

ただしっかり呼吸と全身を意識すると視界(瞼の裏)に正三角形が現れて整う感覚があります

宗教としての仏教と、哲学としての仏教哲学をゴッチャにした

瞑想による幻視や幻聴は、思い込みによるプラセボでないのなら、脳の防御反応として分泌される脳内麻薬によるものでしょう

ドラッグとスピリチュアルの関係は、有史以前からあるわけで、

>>190 強度ってのは相対的なもの、それ以外も全ては相対的なもの

ホモ・サピエンスが知能を発達させた一因にシロシビンが挙げられてた、外部要因を取り込んで変性意識を経験出来るのは対象によってはいい事になると思う

>>191 君は色々見えるものが気になる性格だから誰かに教えてもらった方がいいよ

六処→触→受→愛→取→有😍ハァハァ👱🏻♀💦

六処→触→受→❌🤖ムジョウ…ク…

6種の感覚器官からの情報を、智慧によって「無常である。苦である。」とみるのです。

佐々木閑 仏教講義 10「ミリンダの問い その19」(「仏教哲学の世界観」第13シリーズ)

ダウンロード&関連動画>> VIDEO サイケデリックの依存性は低い

ドラッグによって変性意識が生じ、ある種の恍惚体験、

智慧にとっての「躓きの石」は分別だ。あるい論理的思考。

芸能界の皆さん

ドラッグを使わなくても"到達できる"人間と

そして後者でドラッグを使えない者は代わりに知識で武装して物質主義者となる

智慧の発現に、ドラッグの有無は関係ない。

智慧は獲得するものではない。発現するものだ。

結局のところ「犀の角のようにただ独り歩め」だ。

稚拙な一行レスの仄めかし。

>>214 Khaggavisāṇaは犀の角じゃなくてこれ一語で犀の意味なんだが……

犀は群れないから

欲を捨て、世間を捨て、輪廻も捨て、この世を捨てて涅槃に至りたいと願い、実際に財貨も未練も社会的役割も捨てた人が瞑想するからこそ、そこで生じる神秘体験に仏教的意味が生まれ得るのです

心穏やかに生きられる境地とかそういうアレを求めてするのが瞑想であって

本場のサドゥーは家も寝床も衣服も免許も住民票も選挙権も健康保険も捨てる

仏教徒は哲学などで苦労せず早く死に赴いた方が利口だ

無神論哲学者は仏教などで苦労せず早く死に赴いた方が利口だ

この世に生きることに耐え難い苦痛を感じるのでなければ、そのまま苦と欲望とともに、その時々の常識にしたがって人生を歩めばよい。多くの衆生はそうして生き続けている

仏教が何を説いてるかを考えたら

濡れた子犬のような匂いのするワイン

悟りを求めて出家する仏教徒

>>234 >善業を積もうとすることすら忌むべき執着である

しったか乙

>>232 その通り!仏教者としてのあり方だとか、分類だとかいらない

そうした考えは仏教の本質と逆行する

全て程度問題であり、涅槃に至れなくとも、苦を減らし生き方が改善されればそれもまたよし

道諦を軽視する哲学者

知識は煩悩である|スマナサーラ長老の切り抜き法話

ダウンロード&関連動画>> VIDEO 釈迦がこのようなことをしようと思ったんだから、

バラモン教団が採用していたのは因果説

ブッダが見つけた四つの真実 単行本 – 2021/5/24

今年の忘年オフ会は、恵比寿三丁目の「麺屋 空海」な。

「考えに固執する」という事が煩悩だから

要は筏の喩えのことだろう

知識がある事は正しい

いかだに乗って川を渡り終えた後

知識があれば、「川を渡った後にいかだはもう必要ない」と気付ける

>>245 川を渡り終えてないのに、筏なんて要らない!、筏なんて要らない!って叫ぶ奴が多すぎだろ

組む気もないし組み立て方もわからない

オレは、釈迦を「超越者」「聖者」とはしない。

釈迦の誤りの一つは「輪廻」である。輪廻は無い。

輪廻が真理で、かつ物理現象とするなら、現在の物理学は全く変わらねばならない。

釈迦は人間だ。神ではない。多くの仏教者は認めている。

「輪廻」を物理現象として説明する試みとして、前世記憶の研究とか、

「輪廻は物理現象ではない」とすると、様々な解釈があり得る。

>>255 >彼は、輪廻の存在を主張してはいない

読んでなくて草

仏教の最終目標は「輪廻の断絶」であるから、輪廻が

>>257 ならば、彼が「輪廻は存在する」とした文章を示せ。

>世界の多くの者は「あの世」を語る。

>>259 輪廻(人間から人間だけの)の仕組みを推測してる文章なら一杯あるだろ

読んでないのに適当なこというなよ

>>261 「一杯ある」なら、ひとつぐらい示せるだろ。

>>260 釈迦は「あの世」を語っていない。

「無記」を知らんのか?

行く先ではなくて来たところを見つめりゃええのに、まだ来てない未知のものに悩むより過ぎた既知のものに悩むのが

>>261 読んでいないだと?

「前世を記憶する子どもたち/イアン・スティーヴンソン」は、

あまりにも有名だろう。

そして、「前世療法/ブライアン・L・ワイス」も読んでいるよ。

>>261 彼は、生まれ変わりについては、説得力のある証拠、無い証拠の両方を出している。

彼は、彼の研究は「輪廻を証明する」ことではなく、「輪廻を示唆する可能性のある事例

を科学的に探求する」ことを目的すると言っている。

>>261 しかし、一方では「現在の科学の枠組みでは説明がつかない事例がある」とも言っている。

いずれにせよ、彼は科学的手法に拘っているから、「輪廻は存在する」などと断定しない。

有力な仏教学者にも「輪廻はない」とか「輪廻の有無は語らない」とか言う者がいる。

〔他人を〕信じるのではなく、作られざるもの(涅槃)を知り、

〔生死の〕束縛を断ち切り、

〔輪廻の〕余地を滅して、欲望を捨てた人、

彼は実に最上のひとである。

(和訳:松村淳子先生、一部改訳)

危ないダンマパダ Dhammapada 97偈|ゆるねこ仏教オンライン講座17(25 Oct 2022)

ダウンロード&関連動画>> VIDEO スマナサーラ長老は「エネルギー保存則のように、生命も保存する

法句経では釈尊は

対機説法での話を、物理現象として輪廻が存在するか否かに使うことはできない。

「あの世」というのは宗教者の「餌」でもあり「言い逃れ」でもある。

>>262 読んでないから示せというのである

示しても調べようがないのである

>>263 ゴータマ・ブッダが沈黙したのは如来の死後についてであって衆生が生まれ変わって天子になったなどの法話はたくさんあるのである。

>>265 『前世を記憶する子どもたち』を読んでたらスティーヴンソンが当たり前のように生まれ変わりについて考察している事は分かるはずなのである

>>275 うん? アンタは読んでないの?

具体的なことを一つも言っていない。

ボンヤリとしたことを言われてもなぁ。

>法話はたくさんある

→たくさんあるなら、一個ぐらい示せよww

→オレはブッダが輪廻前提で説いていることを否定していない。

それが当時の常識であるから、対機説法で説いているのかを知りたい。

>当たり前のように生まれ変わりについて考察している

→それは誤読だ。そうでないというなら、具体的な文章を示せ。

>>276 説法ではない。質問している。答えが欲しい。

それは、250と251で示した理由だ。

>>271 このパーソナリティってありきで色々考えてしまうから輪廻はある無いってなるんよな

そもそも個について確かに観じられるとこまで行けば自ずと輪廻と言われるような流れは理解して納得もするだろうけど

肉体や精神があって生命が在るんではなくて生命(と呼んでいる未知のなにか)によって一定の法則に基づいて肉体と精神とが肉付けられていくと観れば個体の死はただの循環の中の点でしかない

>>279 そんな粗雑で凡庸な理屈に、誰が命をかけるかよ。

アンタがそれで納得してるなら、何をか言わん、だが。

世界の理解、我の理解、命の理解に、科学も宗教もない。

>>280 命をかけようが信仰しようが納得しようがしまいがも妄執だろうに、好きにすればいいんじゃないでしょうか

重力を否定しようが肯定しようがどちらも変わりなく重力の場にあってその作用を受けたり利用していたりするんですから、そこには信仰も納得も理解すらも必要ないんです

だからアーユス(寿)って言ってんじゃん

まあな、本気でやっている人は、ねらーの戯言になんかまどわされるような者ではないわな。

釈尊の一生はそのものが衆生への説法なんだよ

>>287 仏典を読まずに概説書ばかり読んでるからそういう妄想に陥るんだよ

kāyassa bhedā paraṃ maraṇā ... upapajjatiという表現を見たことがないのが丸わかり

うん、だから釈尊はその2つは区別してるんだよ

>>283 難点はつねにある。分け得ないということ、その上で批判は解脱し得ると信じたから分けたこと。

>>289 「刹那滅へのインドでの扱い」って具体的に何かね?

「脳内輪廻の問題」というが、そもそも「脳内輪廻」なるものが原始仏典には存在しない問題なんだが

君たちに問いたい。

輪廻はあるかもな。それも2種類。

人間には嘘を本当だと思いたい気持ちがあり

さっきの法句経の「悪いことをした人はこの世で憂い、 来世でも憂い、二つところで共に憂う」は

輪廻は物理現象でもある。

あの世この世は重なってるんよ、行く行かないじゃない

釈尊が実際何を話したかも分からないのに、君たちは後代に作られた理屈や説明をありがたく詰め込んでいる

釈尊が実際何を話したかも分かってるのに、君たちは後代に作られた理屈や説明をありがたく詰め込んでいる

>脳内輪廻

往生要集だと横截悪趣、悪趣自然閉ってあるじゃん

世の人々は5つの感覚器官の対象を楽しみとし、

それらを悦び、それらに気持ちを高ぶらせている。

それらを楽しみとし、それらを悦び、それらに気持ちを高ぶらせている。

>>298 四諦と八正道を得られない人は視点も行動も思考もあたらしくならず、貪欲、瞋恚、愚痴の三悪道、地獄餓鬼畜生、人、有頂天みたいな五悪趣を経巡る無自覚な人生となる

これは物理的なものだと思わない?

そんで、そういう人の人生を上座部でどう評するかというと

視点や行動や思考が地獄餓鬼畜生人天の五悪趣、それに修羅道を加えた六道を外部刺激によって経巡ってる、という状態を脳内輪廻と表現させて頂きました

>>306 >往生要集だと横截悪趣、悪趣自然閉ってあるじゃん

それって文字通り悪趣には再生しなくなるってことですけど

そんなことまで説明しないとダメですか

>308

お釈迦様はそんな理屈や熟語や概念は並べなかったはずだ

・一定レベルの知能は前提にしてる

もともとゴータマの説いた意味ある言葉に触れたいとおもうなら、凡俗の思惑により汚されきったさまざまな仏典から、その垢を剥ぎ取る作業が不可欠です

むしろ意味を見いだす作業の一切は後の解釈で

>>312 その三宝印も龍樹さんくらいの時代からのもんなんだよね

釈尊滅後の口伝仏教を突き合わせてみると、一番もともとの主張に近いのが苦集滅道の四諦の話、そして八正道、十二因縁になるみたいよ

あと中道とかも

まあその四諦八正道の論理から三宝印四法印もちゃんと引き出せるんだけどね

武蔵小杉のブッダとは俺のことだ

主張はなかったんじゃないかな。あるいは確かなものは思いつかなかった。

自然科学と宗教の対象は同じものだ。

【戦え日本人、侵略行為に抗戦せよ!】

99.999%の確率で本当でなければならないのが科学で

八正道がありますが、321のレスで何が言いたいのですか?

八正道を見せても、

これはこうですよと言われた時

仏教に知らないことなど存在しない

物理学においては、「万物の理論」とは、

精神世界を含めた「万物の理論」を作るためには、

精神が物質と対として語られている以上、精神、物質の枠組みを越えた何かを探求するのが近道

伝統的な自然科学は「精神」を語らない。

人の幸せとは何か?

人の幸せは「人それぞれ」ではない。

哲学や科学は死後の世界を説明出来ないが

「人それぞれ」と言うが、結局、人はどれも同じだ。

>>335 >仏教は事細かに説明しきっている

まったく違う。なにも説明していない。

説明と言われるものは、単なるフィクションに過ぎない。

「如実知見」が仏教の信条ならば、自然科学と同様な

実証的な説明をせねばならない。

輪島と珠洲の人口 約30%減少と推定 戻りたくても現実は…

>331

車は移動するが、「走行」はイルージョン。

「無自覚の差別」とは便利な言葉で、差別意識が無い人でも自由に差別者に仕立て上げられる。

>>340 虚妄に因果はないけどそれを想起させるものとそれを想起している存在は因とならんのか

結局のところ哲学とは終わりなき解釈ゲームであり、プロセスそのものなのだ

ニュートン力学と量子力学では既に世界の捉え方が異なっている。例えば『力』の定義は後者では必要ないから、用いる場合には仮定を置く

無が何であるかを言語で指し示す事は出来ない

>>351 仏教において無、非存在は存在しません

ヒンドゥー教において無、非存在は存在します

真理とは無我である

筏(知識)をより頑丈に、精巧に、豪華に作りデコレーションすることに、意義を見出せるかどうか。終わりなき遊びである。

国民の味方みたいなことを言っても、薬害や改憲のヤバさを発信していない政治家を信用しない方がいいよ。彼らは与党と対立するふりをして、裏では繋がっているんだから。両建に騙されている人が余りにも多過ぎる。

>>354 >筏(知識)

知識で解脱するわけではないのだからその例えは不適切だな

というより現代人=ブッダという見方で見てるからそういう譬えが出てくると見ていいだろう

宗教的な覚者というものは、時代に関わらず一定数、存在したはず。

解釈を深める作業は

「筏があります」

プロ野球選手はたまに

ヴィトゲンシュタインは想像力の欠落した言語偏執狂

「そもそも筏は不要だ。どこに行くこともない。」

ウィトゲンシュタインを読んだなら、彼が宗教的であることを感じたはずだ。

ウィトゲンシュタインは言語に拘ったのではなく、

人間は自分の無意識的な思考や認識パターンになかなか気づけない

内容を深める議論を「マウント合戦」ととるのは、表面的で軽薄である。

GPT o4の生成LLMだけでも、相当に高度な哲学的言説を吐き出す。

同様に、仏教的言説を吐き出す人々が、その自分の発言を

理論家はだいたいが悟ってるどころか遠のいてるやろ

「理論家」などを対象にするのが間違い。

理論家の嘘はたわいがない。

十円送れではなく十億円くれ、これが私の内なる欲求なのです

そうやって欲張るからダメなんだよ。

>>368 ヴィトゲンシュタインは恰も言語の限界をすでに知っているかのように物事を語る

彼は自分を覚者か何かと思っていたのだろう

言語で到達できないことはコレコレだと説明することに腐心する彼は、まるで最初から言語の限界を知っているかのように断定的に語る

10円は多くの人はそれとも知らずに見逃してきた。

私は10円玉を知っている

愚にもつかぬ世迷い言を、飽かず繰り返しこねくりまわして現実逃避しているうちに寿命を迎えることが、最善の人生という運命の人もいるのでしょう

その通り

その通り

悩み続ける事が幸せであるらしい人がいる

悩むだけで終わりなのかね?

悩んでいることに悩むのが悪い。

>>389 悩みぬいたヴィトゲンシュタインの遺言:

「幸せな人生だったと伝えてくれ」

ブッダの目線は小さい孫に接するジジババと同じ

諸行無常のこの世において、衆生として一時の形を成してしまった存在が、苛む苦悩とどのように向き合うのか

それは出家仏教のことを言ってるのか

「自分が苦しんでいる事を自覚する」

「私は悩んでいるから苦しんでいる」

>>397 >楽しい部分である滅諦と道諦だけを残したまま

逆じゃね?

試験でこんなこと書いたら単位落とすぞ

たとえば苦滅道である八正道で不浄観したら楽か?

そもそも苦諦は「これが苦である」という智慧

このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/philo/1734801975/ ヒント: http ://xxxx.5chb .net/xxxx のようにb を入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。TOPへ TOPへ

全掲示板一覧 この掲示板へ 人気スレ |

>50

>100

>200

>300

>500

>1000枚

新着画像 ↓「仏教哲学総合スレ12 YouTube動画>7本 ->画像>3枚 」 を見た人も見ています:・仏教哲学総合スレ 仏教哲学総合スレ2 仏教哲学総合スレ3 仏教哲学総合スレ11 仏教哲学総合スレ8 仏教哲学総合スレ5 仏教哲学総合スレ4 仏教哲学総合スレ13 英米哲学総合スレ 中国哲学総合スレ ドイツ哲学総合スレ ギリシャ哲学総合スレ ドイツ哲学総合スレ2 フランス哲学総合スレ 政治・経済哲学総合スレ2 【唯物論】心の哲学総合スレ【二元論】 【神学】キリスト教哲学総合スレ 【唯物論】心の哲学総合スレ■8【二元論】 【荒らし】5ch哲学板総合スレ【スルー推奨】 【物理学、数学】自然哲学総合【哲学】 栄進軍曹の仏教哲学講座「悟りを定義する」 東京大学のインド仏教哲学 最高峰 ニーチェの哲学は仏教の劣化コピーに過ぎない 詭弁学総合スレ 哲学のお題スレ 齋藤学総合スレ FX総合スレ18 哲学板AAまとめスレ 出版社を哲学するスレッド 次世代の哲学を育むスレ 性欲 総合スレッド ドイツ観念論総合スレ 哲学板 雑談スレッド カルト宗教を哲学するスレ 畜産業、肉食を哲学するスレ 心理学・精神分析総合スレ 若手人気俳優総合スレ1002 次世代の哲学を育むスレ Part 2 岡山大学総合スレッド★136 哲学初心者に哲学を教えるスレ 哲学板 雑談スレッド 5 哲学スレの読み方教えてくれ 哲学的な駄洒落を羅列していくスレ 人類学総合スレ【自然人類学・文化人類学】 次世代の哲学を育むスレ Part 3 次世代の哲学を育むスレ Part 5 次世代の哲学を育むスレ Part 8 次世代の哲学を育むスレ Part 7 次世代の哲学を育むスレ Part 9 日本の哲学者・思想家を語るスレ 次世代の哲学を育むスレ Part 6 次世代の哲学を育むスレ Part 12 次世代の哲学を育むスレ Part 15 次世代の哲学を育むスレ Part 14 ◆早稲田大学総合スレPart1◆ 次世代の哲学を育むスレ Part 13 次世代の哲学を育むスレ Part 11 松本人志監督作品総合スレッド Part132 【偉大な先輩】大阪教育大学総合スレッド Part17【菊地直子】 哲学板 雑談スレッド Part3 哲学の有名なテーゼに挑戦するスレ 【21世紀のキルケゴール】ぜろる総合スレ 【MNO】 楽天モバイル総合スレ 26通話目 【10キャンパス】 東海大学総合スレ23 【20学部】 Twitterやってる哲学者や思想家をアレするスレ

23:40:47 up 31 days, 44 min, 2 users, load average: 86.83, 84.33, 80.24

in 0.061100006103516 sec

@0.061100006103516@0b7 on 021313