�������ȗ��R�ɂ�鏑�����݂̍폜�ɂ��āF �����p�V �Ƃ݂������:���S�Ҏ���X�� ����119 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>8�{ ->�摜>26��

����A�摜���o �b�b

���̌f����

�ގ��X��

�f���ꗗ �l�C�X�� ����l�C��

���̃X���ւ̌Œ胊���N�F http://5chb.net/r/denki/1473343875/ �q���g�F http ://xxxx.5chb .net/xxxx �̂悤��b �����邾���ł����ŃX���ۑ��A�{���ł��܂��B

�@�@�@�@�@ /�ЁR�,,___,,�^ށR http://www.google.co.jp/ http://img.wazamono.jp/pc/ �@http://imgur.com/ �@http://www.gazo.cc/ http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1470235321/ 2016/08/03�` http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1466614392/ 2016/06/23�` http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1462359972/ 2016/05/04�` http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1459385213/ 2016/03/31�` http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1455274692/ 2016/02/12�` http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1450947645/ �@2015/12/24�` http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1446954522/ �@2015/11/08�`(����112 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1443882041/ �@2015/10/03�`(����111 �n�^�`���߂�����j�W���E�C�`

�݂�Ȃ����Ɣ��p�p���ŏ����Ă邠����A�������Ƃ�������

�J�������W���[�����ĈӊO�ƍ�����

�������K�C�A�̖閾���ŔN�H�����G���W�j�A���W�܂��č������Ђ̘b����ĂāA

�J���u���A�{�a���������������

�������ɂ���͉��o���낤���A�n���_�̔�U�͋H�ɂ����

�t���b�N�X���̋C�A�␅�����p�`�p�`�����͎̂��X�����

���c�t���Ɍ��炸�A���i�A����̐l�͍�ƒ��̃S�[�O���������߁B

��R���R���f���T���������A���[�h�����j�b�p�Ő��Ă��āA

�藣�����̃��[�h�̒[���w�ŗ}���Ă����̂͑��߂ɕȂɂ��Ă�������

�ڂɓ����ł��A�������炶�イ�ɔ�юU������|���ł���

���͑|������������A���O�̖ڂ̎��͒m���A�Ƃ������Ƃ�����łȁB

>>32 �S���Ŏ����Ƃ��͂��邠��炵�����A�ڂɎh�����ĕ��u�ŋ������K�т�Ɩڋʂ������Ď����������

������͈�҂̂�����������

������(��d�C�n)�ŃL�b�g�Ŏ������u�̐���������Ă�����A��y�Ƀn���_�t���͗��̃G�A�`�����o�[�ł��Ɗ������ǂ����ꂽ��������B

�T���_�[�|�����Đ�q���ڂɎh���������Ƃ���

>>38 �̃z���_�G���W�j�A�����O�Ńv���X�̋��^���d�����Ă�����

�ی��o�b�`���t���č�Ƃ��Ă��Ă��A

�O�����Ɉ��͊�ȍs���Đ�q����Ă�����Ă���B

�����Ƃ��ɒɂ��������Ƃ͖����Ȃ��c

���[�^�̌��������Ă���w���ł��B

�����X���̃G���e�[�^��엘�̗���

���������Ă���w�����A��{�I�ȓ��e�́A�m���A�Ƃ��邩

>>34 ����ŋ��Ă鉴�̕����A���l�����Ղɑ��ݓ����Ɖ��䂷�邺�B

���ꂽ���̉��ł���A���N�Ɉ�x�̓��[�h�̐�[��OPAMP��OPT�J�v������

DIP���i�����̗��ɃO�b�T���h����n�����B

�L�`���ƌC��E�����s�V�̗ǂ��D�������肾�Ƃ����ˁB

>>46 �S�~���~�݂�����������Ȃ�����

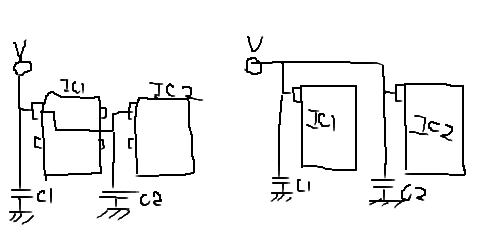

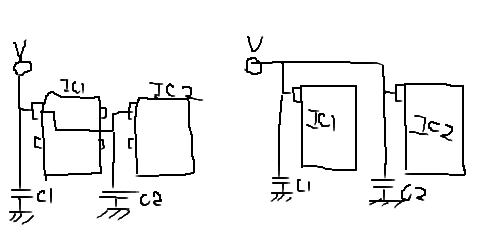

2��IC�̓d�����C���Ȃ�ł����A���}�i1�ڂ�IC��Vcc�������������

2�ڂ�IC��Vcc�ɋ����j�ƉE�}�iIC2�AIC2�Ƃ�1�{��V���C������}������j��

�d�C�I�ɂ͓������Ǝv���ł����A�����ɂ͈Ⴄ��ł��傤���H

�v���̉�H�p�^�[���������ƍ��̂悤�ȃA�[�g���[�N��NG�Ȃ�ł��傤���H

�Ȃ�ƂȂ��ł����A���}����IC2���������V��C1�̉e�����E�}��苭����

�����Ȋ���������̂ƁAIC1�̉e���������悤�Ȋ��������܂�

����Ƃ��C�ɂ���قǂ̂��̂ł͂Ȃ���ł��傤���H

>>48 IC�ɗ����d���̎��ƁA�Ԃ�n���Ă���VCC���C���̑����ɂ�邩�ȁB

���̕��͑����p�^�[���ɂ͂��ɂ����Ȃ��ċC�����܂����A��������A�˂�킯�ł��Ȃ��̂Ȃ�A

���W�b�NIC�Ȃ炽���Ă��͖��ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B

�A�i���O��H�Ŕ�r�I�傫���d���������ꍇ�́A�l�I�ɂ͉E�̂悤�ɂ�����ŁA

�����p�^�[���ƁAIC&�p�X�R���̊ԂɁA�O�̂��߂ɒ�R�����Ă������Ƃ�����܂��B

>>49 ���H

�d����IC��Vcc�s���̊Ԃɒ���ɒ�R�����́H

>>49 ���ȃ��X�ł��B

>�A�i���O��H�Ŕ�r�I�傫���d���������ꍇ�́A�l�I�ɂ͉E�̂悤�ɂ������

����̓w���ł��ˁB

�u��r�I�傫���𗬓d���������ꍇ�́v�ł��B�P���ɑ傫�������d�������Ȃ�A��R�͊Q�����邾���ł��B

���ƁA

>>49 �̐}�ɂ͏����Ă��܂��A�������C���ɂ�GND�ɑ��ăp�X�R��������܂��B

���̒��ɂ͂܂��܂����̒m��Ȃ�IC�̎g����������ȂƂ��݂���

>>49 ���I�[���ʂ��ǂ��ł����H

>>49 �u�������A�o�b�`���A�m�C�Y�������ł��v�ƃX�e�b�s���O���[�^�[�h���C�uIC�̓d���s����

L��C�����Ĕ��U��������������B

�d������ꂽ�r�[�Ƀq���[�Y�����IC������B

IC��2�Ă悤�₭���U�ɋC���t�����B

�Ⴉ���������A�Ƃ������o�J���������̎v���o��

���Ԃ��t����

�l�̐�y�̌��t

>>57 �����A�i���O�����������c

�n�f�W���f�W�^����H�ƃ\�t�g�̃G�b�Z���X�Ȃ͖̂{�������玖���Ȃ낤����

�̑�ȋƐт��c�����l���A�s�т̒�q�B�����Ƃ��߂�

�����炪���b�ɂȂ������w�Z�̃Z���Z�[������Ȃ����ƌ����Ă����ȁB

�u���v�قǁu���Ɂv�Ƃ������t�����������̂͂���܂��H

>>65 �^�_��荂�����̂͂Ȃ��̂͑̌����Ă�

�����炪��w���������͋��{�ے���TV�̎d�g�݂Ƃ��K�������Ǎ����̑�w����

>>66 �@�ǔ��������w�Z�E�d�C�d�q�V�X�e���w��

���������A�e���r�����ɂ��̂����e���r�g��ł݂�A�ƌ����Ă�

�d�C�ɋ����������āA�d���O��̕������Ă��܂��B

>>72 >�悭�g����R��10��ށA�悭�g���R���f���T10��ށA�g�����W�X�^5��ށA�Ƃ����悤��

>�g�����Ŕ����Ă��邨�X�͂������Ȃ��ł��傤���B

����Ȃ���

������

�ׂ̐�Œ�R1�{����A�R���f���T1���甃����̂Ŏ����Ŕ����W�߂Ă�������

>>72 eBay�s���āAResister�Ƃ�Capacitor�Ƃ���Kit���Č�������B

�g�����W�X�^�̃L�b�g�͌������ƂȂ��B

��R�͋����G���V���b�v�łP�O�{�P�ʂŔ������ق�����ނ𑵂������ꍇ�A�H���������ςނ�

>>74 �̏ォ��2�Ԗڂ��g�����W�X�^

2�ԖڂɊւ�炸���r���[�̂Ƃ���ɔ������z�̒��g�̕�����

>>72 �g�����W�X�^�A���v ��L�b�g�@�Ō�������Ƌʐ������낢��o�Ă���

���i�������Ă��邩��ǂ������Ȃ��̂�I��

�ł���Ή��H�ς݃P�[�X�t���ǂ�

�L�b�g��Ȃ��Ă��A�����Ă���H�}�╔�i�\�������邩��

�����A���i�W�߂������Ă��ǂ�

��R��R���f���T��ς��Ď�������ɂ��Ă��A���������������ǂ��Ǝv��

>>72 �����d�C�̒�R�Z�b�g��R���f���T�Z�b�g��������B

web������ɂ������ǁA��R�Z�b�g���Ȃ炱������T���Əo�Ă���B

http://www.maroon.dti.ne.jp/satodenki/r.html >>73-79 �Z�����Ԃ̒��ł�������̋M�d�ȃA�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��B

���̋��߂Ă����̂Ɉ�ԋ߂��̂́A

>>78 ����̋����Ă��ꂽ�L�b�g�ł��B

������̖{�͎����Ă��܂��A�ŏ��̈���ɂ͍ō��̑g�������Ǝv���܂��B

������Ŏ����Ă݂����Ǝv���܂��B���肪�Ƃ��������܂����B

���ƁA�𗬂̎������������̂ł����A������̐��i�������z�I�ɂ����v�����̂ł����A�ǂ��ł��傤���H

���܂��܁A�������Ă��Č������̂ł����B

https://www.monotaro.com/p/1942/2874/ >>55 �̌����Ă邱�Ƃ�������Ȃ�����

��������

>>55 �Ɠ����~�X������Ǝv���B

>>84 ��������𗬂��������Ȃ�ˁH

�d��SW�b50��ON/OFF����I

>>82 ���ꂾ���\�Z�o���Ȃ�texio�̒��x�̗ǂ����ÂƂ��̕����ǂ��Ȃ����H

����́��V�i�ł��������I�������ǂǂ��Ȃ邩�ȁE�E�E

http://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w150796609 >>87 ����m��������I�N�̒��Â��ǂ�����

���߂Ă̐l�Ԃɂ͊��߂Â炢�Ȃ��B

�ꉞ�V�i���B

�r���ŏo���������

>>90 �����Ȃ̂��E�E�E

�m���ɏ��S�҂ɒ��Â͊댯������

�����ł��قړ������̎g���Ă���A�������Ȃ̂ŗ~�����Ȃ��Ă��܂����E�E�E

>>90 �����]�����Ă������A�m���ɖ�肠��o�i�҂���

��т����ɏ���������

>>91 ���������̂������������ƁA�m�F�ł���m����

����Ηǂ��̂����ǁA�������ᖳ���ƁA

����M���ėǂ��̂������炸������邱�ƂɂȂ�B

���S�҂ɂ͐h�����낤�ˁB

����Ƃ��̓d�����l�Ŕ����Ƃ����炭�炢����낤

>>54 >���I�[���ʂ��ǂ��ł����H

����̓P�[�X�o�C�P�[�X�BIC��DC�d���ł�������d���~�����N�����悤�Ȃ��̂ɂ͂��Ȃ��B

IC�̓d���ɗ����𗬓d�������̉�H�ɉe�����y�ڂ��Ȃ��悤�ɂ��邽�߂�������A

�d���̃��v����IC�̓d���ɗ���̂�ጸ���邽�߂�������B���g���ɂ����ˁB

10�`100�����炢�ɂ��邱�Ƃ��������ȁB

��R�ł͂Ȃ��A�t�F���C�g�r�[�Y�A�C���_�N�^���g���ꍇ�������B

>>55 �����悤�Ȃ��Ƃ͂�������Ƃ�����܂��B

�K���ȃC���_�N�^���g���ēd���t�B���^�̂��肪�����݂����ȓ���ɂȂ�܂����B

>>82 �ł��B

���炵�܂����B�T�C�g���Łu�𗬓d���v�Ō������Ă���������|�������̂ŁA

���𗬏o�͂��Ǝv������ł��܂����B

�ēx�A�T�����Ƃ���A�ȉ��̂悤�Ȃ��̂�������܂����B

https://www.amazon.co.jp/dp/B01BBNXBMI/ RLC��H��A�_�C�I�[�h���g���Čϊ��Ȃǂ��������̂ł����A

�𗬉�H���C�y�ɍ��ɂ́A��������g���̂��ߓ��ł��傤���H

>>96 �������d�͂�������H�̎���������̂ł��Ȃ��āA����Ō𗬂�RLC�̓�������Ă݂����Ƃ������ƂȂ�A

�t�@���N�V�����W�F�l���[�^���I�V���X�R�[�v������Ηǂ��悤�Ɏv���܂��B

�ǂ���������ĂȂ��āA�S�c�C�������قǂł��Ȃ��A�Ƃ������ƂȂ�

������Ȃ̂͂������ł��傤���B

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-10135/ LTSpice�݂����ȃV�~�����[�^�ł����낢��y���߂����ł����A���ꂶ��ʔ����Ȃ��̂ł���ˁc

�����玸�炵�܂��B

���A����σt�@���N�V�����W�F�l���[�^�ł����̂��B

>>97 ����

�t�@���N�V�����W�F�l���[�^�u�Ɓv�I�V���X�R�[�v �ł����B

>>97-99 �����肪�Ƃ��������܂��B

���݂܂���A�t�@���N�V�����W�F�l���[�^���ǂ��������̂�������Ȃ��ł����A

RC��H�ŁA�R���f���T���[���d���铮���Ȃǂ��ώ@���邱�Ƃ͉\�ł��傤���H

>>96 �̕ψ��킾�ƁA���\��d���������̂ŁA�������|�����ȁA�Ǝv���Ă��܂������A

�t�@���N�V�����W�F�l���[�^�̎d�l�ɂ́A�o�͓d���������Ă��Ȃ��ł����A�O������������d�������ň��S�����ŗǂ��ł��ˁB

�I�V���X�R�[�v�͕ʓr�������Ǝv���Ă���܂����B

�t�@���N�V�����W�F�l���[�^�́A�����g��O�p�g�A��`�g�̗l�X�Ȏ��g����d���g�`��������̂ł��B

>>95 >10�`100�����炢�ɂ��邱�Ƃ��������ȁB

�g���Ă���IC��Isupply�͂ǂ�قǂ�z��H

>>102 �ڂ������肪�Ƃ��������܂����B

����悤�ɁA������̕����F�X�Ǝ����̕����L�����Ă����ł��ˁB

���Ȃ݂ɁA�o�͓d���͂���������10mA���炢�Ƃ������Ƃł����A

�G�~�b�^�ڒn��H���g���āA�x�[�X���ɂ��̃t�@���N�V�����W�F�l���[�^���Ȃ��A

�R���N�^���ɒ�����9V�̓d�r���q�����Ƃ�����A�G�~�b�^���ɏo�͂����d���́A

�u�𗬂ŁA��10mA�������Ƒ傫�ȓd���v���o�͂���܂��ł��傤���H

>>103 >IC��DC�d���ł�������d���~�����N�����悤�Ȃ��̂ɂ͂��Ȃ��B

�ł��B�ł��A������ǂꂮ�炢���ڈ����Ƃ����A���낢��ł��傤�ˁB

��̓I�Ȑ������o���ƁA���ꂪ��l�����������ōD���ł͂���܂��A

0.1�`0.2V���炢�̍~���ɗ}���邱�Ƃ��������ȁB

�d������̉�荞�݂�A�d�����������鋰�ꂪ����P�[�X�Ȃ�A

1608��2012������̒�R���������悤�ɂ��Ă����A���������₷�����ƁB

�t�F���C�g�r�[�Y��C���_�N�^���ڂ����邵�A

�v��Ȃ����0���ɂ��Ă���������(�R�X�g�Ɍ������Ƃ��͓{���܂���)

������ƈႤ��������܂��A�O���Ɋg���ł���R�l�N�^������H��

�z�b�g�v���O�ł���悤�Ȃ��̂��ƁA�g���R�l�N�^�̓d�������[�q��

�傫�ڂ̃C���_�N�^��ɓ���邱�Ƃ�����܂��B����ւ̓˓��d���ŁA

�{�̂̉�H�̓d���܂Ńh���b�v����̂�ጸ�ł��܂��B

>>94 ���肶��Ȃ����ǂ���Ȃ��́B

��̓d�q�H��Ɉ�䂠��ƕ֗��B

http://item.rakuten.co.jp/first23/soku-texio-pw8-3atp/ ���Ȃ݂ɃI�N�̒��ÂȂ�ꖜ���x�ł悭�����Ă�B

>>104 �傫���d�����g�������Ȃ�P���G�~�b�^�z�������ƁA���낢��������������悤�ȋC�����܂��B

���Ȃ�A�o�b�t�@�A���v��g�ނ��ȁB

�����܂ő傫���d�����K�v�Ȃ̂��āA�ǂ�Ȏ��������悤�Ƃ���Ă���̂��A�C�ɂȂ��Ă��܂����B

>>107 ��x���܂ł��݂܂���B

����A��10mA���炢�̂킸���ȓd�����ƃR���f���T�̏[�d�E���d�̌�����

���܂��ώ@�ł��Ȃ����ȁA�Ǝv�������x�ŁA�[���Ӗ��͂���܂���ł����B

�F�X�Əڂ��������Ă��������A�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B

�����ȍ~�A����܂ł̃A�h�o�C�X���q���g�ɐF�X�ƒ��ׂČ��܂��B

�܂��́A�d�q�H��ֈ�����ݏo�������ł��B������܂����B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B

>>101 �d�C�H���m�Ȃ番�����Ă�Ǝv�����ǃX���C�_�b�N�̓I�[�g�g�����X������

���ӂ��Ď������Ȃ��Ɗ��d�����B

>>72 �d�q�u���b�N���ǂ���B

>>109 �@���o�͋��ʑ����v���O�̐ݒu�ɂɂ��邱�Ƃ�

������H�͐≏�̏�ɂ̂��邱�ƁB

�łȂ��Ɗ��d������u���[�J�[���������肷�邩��ˁB

�≏�g�����X����Ȃ�����}�W�C�����ĂˁB

>>101 �t�@���N�V�����W�F�l���[�^����{��ł͔C�Ӕg�`������ł�

��ʂ̂��̂�Function Arbitrary Waveform Generator�Ƃ������̂�����C�Ӕg�`������Ƃ����̂�����܂�

������͐����g��O�p�g�A��`�g�A������g�A�p���X�g�ȊO�ɁA�C�ӂ̔g�`��

�v���O���~���O���Ĕ����ł�����̂ł�

�p�r�Ɨ\�Z�ɉ����Ă��I�т��������܂�

�t�@���N�V�����W�F�l���[�^�[�͊�������(���U��)���ȁB

�A�[�r�[�g���[�g�H

arbitrary �C�ӂ�

DA�R���o�[�^�Ŕg�`���ق������i�������Ĉ��肾����

>>38 >�T���_�[�|���Ŗڂɐ蕲

�I�����o�������A�M��҂ɖڃO���O������Đ����ɂ�����

AC100V�ʼn��U���d���@�Ȃ̂ł����A�X�C�b�`�����肷���

�X�C�b�`�̐ړ_�Ō��\�ȉΉԂ���т܂��B0.68��F�~2�̃R���f���T��

AC�Ԃɓ���Ă݂܂��������ʂ͂Ȃ������ł����B

���̃T�[�W���z������ɂ͂ǂ�������ǂ��ł��傤���H

�����Ȃ��Ă��܂��B

>>118 �܂��AAC�d�����ɃL���p�V�^�Ȃ����ƁA�d����������ςȂ��ɂȂ�B

�L���p�V�^�������Ƃ́A��C�ɓd��������ɍs���̂ŁA�ǂ��炩�Ƃ����Ƌt���ʂ��ƁB

�o���X�^(NZR)�͂ǂ��ł����H�d���@�̏o�͂ɂ���āA�K��������B

�����Ȃ��A�Q�l�ɁB

http://www.m-system.co.jp/mstoday/plan/mame/b_electric/9507/index.html >>119-120 AC�Ԃł͂Ȃ��A�ړ_�ƕ����CR��H��NZR�������ł��ˁB

�K���茳��0.033��F+120�� 125V��CR������̂ŁA�܂��͂����

�����āA���ʂ������悤�Ȃ�NZR���g���Ă݂����Ǝv���܂��B

���X���肪�Ƃ��������܂����B

���i�X�����Ȃ��Ȃ��Ă���̂ŁA������ŕ������Ă��������B

PC�p�̃t�@���R�l�N�^�Ƃ��Ďg����Ǝv����A���L�̃R�l�N�^�ł����A2510-4P�Ńf�W�L�[�Ɛ�ł͌�����܂���ł����B

http://www.ic995.com/popup_image.php/pID/4268/imgID/0 �{���̖��O�͉��Ƃ����̂ł��傤���H

���m�ɒm�肽���Ȃ�

>>124 ���肪�Ƃ��������܂��Amolex�͐F��ȃR�l�N�^������ĂāA�T���̓���ł��c�B

��������f�W�L�[�ōw���������Ǝv���܂��B

�ꎮ�i�Ԃ������Ă��������Ă��肪�Ƃ��������܂��B

>>125 �������Ă悩�����ˁB�ł��A���i�X���́A�����ĂȂ����B

�O���ƌ^�Ԃ��畔�i����肷��X��

http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1443420760/ molex�́A�����^�ԂȂ̂ŁA�o���ɂ���������R�l�N�^���z�����ł��Ȃ���ˁB

>>127 ������B

���c�̂̓J�^���O�Ƃɂ�߂������āA����ł��ԈႦ��

�ł���ˁB�Ȃ�ő��c���Ă���Ȍ^�ԂȂ낤�B

�M�d�̗��j������Ă���̂ł����A���x�⏞���̔M�d�Εϊ���̔����҂͒N�Ȃ̂����ׂĂ݂Ă�������Ȃ��č����Ă��܂��B

>���x�⏞���̔M�d�Εϊ���

�M�d���̂��̂̓[�[�x�b�N�����ǁA���x�⏞�̃A�C�f�A���N�ɂ��

�y���e�B�G������Ă����Ɨm�َq�E�l�݂�������

�[�[�x�b�N���ʂ̔��̓y���`�F���ʂȁB

�������A�M�d�ɂ�鉷�x����Ƃ������̂�����������

>>135 ���S�҃X�����Č����ꏊ���炷��A

�ǂ̂悤�ȈႢ���������̂��������Ăق����ȁB

�˂����܂ꂽ�������Ƃ����C�������킩�邯�ǁB

�M�d�̉��x�⏞���Ăǂ��������H

�\�ʎ����i�H�j���ł���C�����Ȃ��B

>>140 �t���b�N�X�h���Ă͂��ް�Ɨ����ċz�������ł���

>>140 �����̂͂ǂ��H

�t���b�N�X�����Ղ�B

�u���b�W�㓙�B

���Ƃŋz�������ŋz�����B

�K�����[�y�Ń`�F�b�N�B

���͂���Ȋ����Ńg���u�����������ǁB

>>140 �ǂ̃L�b�g�Ȃ�A��Փx�͂���ŕς��

�z�������ŋz�����Ƃ���ƕ��i���Ȃ��́H

>>140 �R���r�j���W�Ɣ��c���Ă���

�t���b�N�X���h�o�[�b�Əo���Ă���

�N���[���͂�h�肽������

�͂��Ă������������ł���

�����߂��Ⴍ����C����������

����ł��i�@�L�ցM�j�m

EDLC�̗e�ʂȂ̂ł����A1F5.5V���3�q������

0.33F 16.5V�Ƃ����F���ō����Ă��܂��ł��傤���H

http://fanblogs.jp/mpoint/archive/214/0 �����������Ď����̌v�Z������������Ȃ��̂��Ǝv�����̂Ŏ��₹���Ē����܂���

👀 >>145 �]���ȃn���_���z������B

�Z���ĉt�̏�Ԃ̃n���_��эnj��ۂŋz������A�p�[�c�͎��Ȃ��B

�Ƃ������A�p�[�c�͑������{�������Ă�A�قړ����Ȃ��B

�g������]�����Ȃ��͂����ĕ��i���O���قǂ̋z������������Ȃ�v���I�ȏ��i�ɂȂ�

>>145 �z�������̎g�������킩���ĂȂ��ˁB

���������āA�R�e�ŗn�������n���_�ɋz�������Ă�Ȃ�Ďv���ĂȂ����H

>>147 �R���f���T�̒���ڑ��͓d���A���o�����X���N����̂ŁA

16.5V�ɂȂ�Ǝv��Ȃ������ǂ�

�e�ʌ덷�ǂ̂��炢���邩�m���Ă�H

����ɁA�[���d�J��Ԃ��Ƃǂ��Ȃ��čs�����\�z�s�\�B

>�[���d�J��Ԃ��Ƃǂ��Ȃ��čs�����\�z�s�\

�\�ʎ����Ƃ����Ă��A1608��1005�̃`�b�v��R�R���f���T�Ȃ�A

�u���[�_��R����܂�����Ƃ���������EDLC�̂��������䖳���ɂȂ��Ă��܂��̂��Y�܂���

>>145 ���s�����i���ƕ��i���Ƃ�邱�Ƃ͂Ȃ����ǁA�ꕔ�s���̃n���_�z������

�āA�n���_�s�ǂ��N���郊�X�N������

�v���̂������Ă�ƁA�z�������Ȃg�킸�ɑ傫�ȃn���_�H��

�R�e��ɂ������ăq���C�q���C���ɏ�������݂������ˁB

���₪�s���ĂŐ\����܂���ł����B

>>141 ����̂��w�E�ǂ����ړ_�⏞�ł��B

>>154 ��QFP�̋r�̗��̕��Ɏc��

����́A�z�������������ƃs���̊Ԃɍ������܂Ȃ�����B

�܁A�����A�ŋߍׂ��n���_���Ĕ���������A�z�������ɗ���̂͂�߂����ǂˁB

>>146 ���R���r�j���W�Ɣ��c���Ă���

���t���b�N�X���h�o�[�b�Əo���Ă���

���N���[���͂�h�肽������

�R���r�j�Ŕ��������c�͂ǂ������H

>����́A�z�������������ƃs���̊Ԃɍ������܂Ȃ�����B

>>145 �Ƃ�ȁ[��

���������Đڍ����Ă镔���̂͂܂ł͋z�����Ȃ��̂�

�\�ʎ����̃n���_�t���͂ǂ̃T�C�g�������Y�ꂽ�B

�����������ׂ�����ƂŁA�u���킟�E�E�E�v�Ǝv���Ă����������B

�~�����`�b�v�͂���B

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-10066/ �����悭����Ƃ��̃s�b�`�ɍ������j�o�[�T������Ȃ����ۂ��H

������������1��1�������b�L���t����K�v�����邩������Ȃ��B

�����Ȃ�ƕ\�ʎ�����肳��ɖʓ|�ɁB

Bluetooth Version4�ȏ�ŋZ�K�ςł��̒ቿ�i�̂����ɂȂ���ȁE�E�E�B

�����Ă���̂ł��ˁA���肪�Ƃ��������܂���

����0.4mm�s�b�`��QFP64pin�̂͂t�������B

>>158 > ����́A�z�������������ƃs���̊Ԃɍ������܂Ȃ�����B

�����̃l�^�ł����H�@�{�C�Ȃ�u�t���b�N�X�P�`��ȁv���|�����Ă����܂��ˁB

�݂�Ȃ��肪�Ƃ��B

���s�b�`��QFP�ʼn���ɋz�������Ԃɓ��ꍞ�ނ̂�

>>167 ��A�h�o�C�X���Ƃ��B

�͂t������Ƃ��A

���͂Ƃ��e�[�v�Ƃ����ł��悢����

�Ώە����͂t�����₷�������E�p�x�ŁA

�����Ȃ��悤�ɂ�������Œ肷�鎖�B

��������Ȃ���1.2mm�ł��߂���Ǝv���B

�����A���A��l�C�B

>>161 ����́A�������悾�ˁB

���ɂ͊ȒP�ł��A�������܂������A���ɂ�h�����Ă��Ƃ��A����Ⴀ��B

>>166 �{�C�B

�t���b�N�X�͂����Ղ��B

���ꂪ���܂������R�c������B

>>168 ��ɂЂ�������Ȃ��B

���S�z���p�B

>>170 �Ԃɓ���Ȃ��Ă��u���b�W�������ł��郌�x���ŋz����ł��傤...

>>171 �m���ɂ����ł��B

��ŁA

>�l�I�ɂ́A�z���������́AQFP�̋r�̗��̕��Ɏc�邱�Ƃ�������

�Ə����܂������A����͂��̂悤�ȃP�[�X�ł́u���߂����₷���v�Ƃ������ƂŁA

�c���Ă邱�Ƃ��킩��z���������������܂Ȃ��Ă������͂ł��܂��ˁB

�Ƃ���ŁA

>>170 ���g���Ă�z���������Ăǂ�Ȃ̂ł��傤���B

�����g���Ă�CP-2015 (goot)�́A���݂�0.25�o���肠���āA0.5�o�s�b�`���ƃ��m�ɂ���Ă͓���܂���B

>>172 ��QFP�̋r�̗��̕��Ɏc��

�u���b�W���Ă��\����킩��킯�ŁA�����Ă̂̓s���ƃp�b�P�[�W�̊Ԃ��Ă��Ƃł���ˁB

���������A����̍���_�͉��ł��傤�B

>>171 �̌����悤�ɕ\����z���Ύ���Ǝv���܂��B

�z��������soder-wick����Ԃ�����

QFJ�Œ��ɓ����č��������Ƃ�����

>>173 ����̂́A���̗��Ńu���b�W���Ă���P�[�X���ƁA������ƒ��Ӑ[�����Ȃ��Ƃ킩��ɂ������Ƃł��B

�c���Ă��邱�Ƃ��킩��A�\����ł������ł��܂��ˁB

�ł��A����ȑO�ɂ͂�t���Ȃ��悤�ɂ��������ǂ��Ǝv���Ă��܂��B

�ł��̂ŁA����20�N���炢�͎������s�����͂t���ł́A���Ńu���b�W����悤�Ȏ��͋N���Ă��܂���B

>>175 ���i�ɂ���Ă͋z�����ɂ������̂�����܂��ˁB

�ʎ����̊�Ί�R�l�N�^���ƁA�������Ńu���b�W������A�����ߎS�Ȃ��炢�Ɏ��Ȃ����̂�����܂��B

>>176 ���ŁA�ǂ��Ƃǂ����u���b�W���Ă�Ƃ����z��Ȃ�ł��傤�B

�\����]���ȃn���_���z�����̂ɁA���Ńs���Ԃ��u���b�W���Ă�Ȃ�āA���̌o���ł͖����ł��B

�������n���_���c����Ȃ�A����Ӗ��������e�N�j�b�N���Ǝv���܂��B

���炸�ɂ���āA�n���_�s�ǂ��N���������A�\���Ƃ��Ă͍����ł��B

�܂������ł��B

���݂�����Ŗ�薳���悤�����B

>�\����]���ȃn���_���z�����̂ɁA���Ńs���Ԃ��u���b�W���Ă�Ȃ�āA���̌o���ł͖����ł��B

�u�̂Ɂv�̎g���������������悤�Ɏv���܂��B

�\�����邩�痠�Ŏc��\���������Ȃ��ł����ˁB

���������(�ǂ������w)���ɂ͎c��Ȃ��ł��傤�B

�����ċz�������́A�́A�A�}�`���A�̊ԂōL�����������ł��āA�������Ă͂��̂����ɓ����ł��܂������A

�v�̌���œ����悤�ɂȂ��āA���삷��Ƃ��ł����ꂪ�ǂ��������Ǝv���Ă��܂����B

�ł��A��������ŏ��ʐ��Y�⎎��������������Ă���V�[��(�܂莩�������������Ɏ�͂ł���)�ł́A

��͂̃v���̕��́A����t����悤�Ȃ��Ƃ͂��Ă��Ȃ��̂ł��B

������ƍL�߂̃R�e��ŁA�킸���ȃn���_�ƃt���b�N�X�A�^�������b�ƈꔭ���Y��Ƀn���_�t������̂ł��B

��ɂ����i�ɂ��ŏ����̔M�X�g���X�Ŏ�������ɂ͐���t���͓K�Ȃ����ł͂Ȃ��̂��Ǝv���܂��B

>���炸�ɂ���ăn���_�s�ǂ��N���������A�\���Ƃ��Ă͍����ł��B

���Ԃ�����ɖ�肪����̂��Ǝv���܂��B

����ł��܂��s���Ă�ƍl���Ă���

>>177 ����ɕʂ̕��@�������t����C�͑S������܂���B

���̃X����ǂ܂ꂽ���S�҂̕����ǂ��I�������Ă�����Ɨ��K���Ă݂悤���ȂƎv��ꂽ�炻��ł������ȁA�ƁB

>>177 ����˂��B

�\����]���ȃn���_���z���Η����z���Ă��܂��͂��B

�\�����Z�����ė��ɔM���܂��O�ɋz�������𗣂��̂��ȁH

�ǂ�������痠�����c����̂������m�肽���킗

>>178 �\����z���ė����c��Ƃ��B

�����ł�������Ɩ����̂��o���o���ł���B

�n���_���Z���ċz�������ɋz���n�߂���A�\�����Ŏ~�߂�Ƃ�����������B

�K���ɑz���ŏ����Ă��A��������Ƃ���l�ɂ͈�a������������Ȃ��B

>>178 �����A����̃v���̘b�ˁB

��p�ׂ̍��R�e�Ǝ��n���_�ŁA���̌������ł��`���Ȃ�����B

�����āA��������Ă����Ȃ��̊��z�ˁB

�ǂ���Řb�Ɍ������������Ǝv�����B

3�s�ȏゾ�炾��Ə�����͘R��Ȃ��L�`�K�C

�t���b�N�X���Ĕ��������ƂȂ����ǁA��p�ŁA�����A���s�v�̔����Ƃ������H

>>183 ���t�K���Ƃ炦�ėg���������B

����̃v���̂��������Љ�B

���S�҂͍D���ɂ��ĂˁB

�R�s�ɂ��Ă݂����ǁA�ǂ��H

����ꂽ�r�炵�Ɩ{���̊�n�O�́A�������ʂł��Ȃ�

>>187 ���肪�Ƃ��B

����ň��S���Ĕ�����B

QFJ�͑��������ɉ�荞��ł�A�u���b�W�����ɂ����͎̂�������

�Ȃ�œ��˂�QFJ�Ƃ������o���n�߂��́H�H�H

>>192 �X������̉�Ђɓd�b����

> QFJ�͑��������ɉ�荞��ł��

�z�������Ńs���̉A�A���Ƀu���b�W���c�錻�ۂ͕p�x�͍����Ȃ��Ǝv���܂����A�������Ƃ��Ȃ����Ęb���d��������܂���B

>�����A����̃v���̘b�ˁB

>��p�ׂ̍��R�e�Ǝ��n���_�ŁA���̌������ł��`���Ȃ�����B

>�����āA��������Ă����Ȃ��̊��z�ˁB

�ė��ɕ����������킯����Ȃ��̂ŁB

0.5�o�s�b�`��IC���炢�Ȃ�A�������Ȃ�Ďg�킸�ɐ��s�����炢���ɂ�����邮�炢�̑����R�e��ō�Ƃ��܂���B

����������Ƃ����Ȃ����|�����Ĕ����Ă���̂��悭�킩��܂��B

�������A�d���ł���Ă���l�̎�@�ɔ��������K�v�͂Ȃ��Ǝv���̂ł����B���̂Ȃ̂ł��傤���B

�ׂ��R�e��łȂ��Ƃǂ����悤���Ȃ��̂́A1�{���ł�����Ƃł��Ȃ��悤�ȓ���Ȃ��̂��炢����Ȃ����ȁB

�ł�����������A���������̂̓z�r�[�̎��쌻��ł����t���[�ł������l������̂ł��傤�ˁB

QFJ�APLCC�̃n���_�t���͂����������ł��ˁB

����p�����t���[�Ŏ������邽�߂ɐv���ꂽ��̓R�e�ɕW���Y�t����Ă���悤�ȃR�e�悾�Ɛ�̊ۂ݂�

�s���ƃp�b�h�����߂ɂ������Ƃ��悭����܂����B���͂��̃p�b�P�[�W���̂����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă܂����A�R�e��

�g���Ղ����̂����肵�₷���Ȃ�܂����B

>>196 �������̂�����ƌ�������߂�B

������������Ă���Ǝv�����݁A���̑O��Řb���W�J����B

�J���g���c�̋��c�݂�����

�P�m���Ȃ̂́A���c�l�͎����ł�������Ƃ��Ȃ��B

>>197 ��������߂Ă����ɉ��̓����Ȃ���B

����ɂ��A�K���J�E���^�ʼn��������Ă邱�Ƃ��܂Ƃ߂Ă���Ă���l�����邩��A

���������������Ƃ�����^�C�v���ǂ������ł���Ǝv����B

>>198 �̑���

������ƍl���Ă݂܂����B

���ł̃u���b�W���u�H�ɂ���v�Ɓu�������Ƃ��Ȃ��v�̈Ⴂ�́A

���͉��Ȃ��A����̈Ⴂ������̂����B

���Ȃ��̏ꍇ�͂��Ƃ���t���b�N�X��h�z���Ă���������������قǂɂ͖߂�Ȃ����Ƃ�����܂��B

>������������Ă���Ǝv�����݁A���̑O��Řb���W�J����B

�m���Ɂ����̂�����́A������Ă��Ȃ����Ƃ����̔]�ŏ���ɕ���Ă��܂����B�\���킯�Ȃ��B

>����������Ƃ����Ȃ����|�����Ĕ����Ă���̂��悭�킩��܂��B

>�������A�d���ł���Ă���l�̎�@�ɔ��������K�v�͂Ȃ��Ǝv���̂ł����B���̂Ȃ̂ł��傤���B

�Ƃ肠���������͎����Ă����Ȃ��Ƃ������Ƃň��S���܂����B

�����ǁA

>�����A����̃v���̘b�ˁB

>��p�ׂ̍��R�e�Ǝ��n���_�ŁA���̌������ł��`���Ȃ�����B

���̎v�����݂����������̂ł��B

��萸�ׂȂ��̂��n���_�t������A���邢�́A��Ɨp���͂����܂����ȏꍇ�ɕ₤�ꍇ�ɂ́A���������K�v�ł����A

����t���z�����ł��A���Ɍ����Ă�l�Ȃ�A��@���ς���Ă��������ɈႢ�͂���܂��B

����g�`���Ă����̂��ȁA���͐M�������S�ɔ��]�����M���i�����オ��A�����肪������Ă���j��

���ł��H

FF��Q�Ɓ�Q�����Ċ��S����Ȃ����A

>>199 ���u���b�W���c�邽�߂̏�����lj��ł����B

�����Ȃ��̏ꍇ�͂��Ƃ���t���b�N�X��h�z���Ă���������������قǂɂ͖߂�Ȃ����Ƃ�����܂��B

�^���ԂȃE�\�ł��B

����Ă݂�킩��܂��B

�����������Ƃ�����A

���������̂�����ƌ�������߂�B

�ƌ�����̂ł��B

>>200 ECL(Emitter Coupled Logic)��SCL(Source Coupled Logic)�Ƃ����̂�����

�����I�ɂ�Tr�܂���FET2�ō�鍷����H

2�o�͂Ő����o�͂Ɣ��]�o�͂��o��

��d����H�������Ȃ琳���o�͂Ɣ��]�o�͂̔g�`�͊����ɑΏ�

���x�I�ɂ��J�b�g�I�t�����Ȃ�������Ƃ������Ș_����H�̈��

�������d�͂�H�������M������

���킵���̓O�O��

>>200 204�����Y��

�K�ȃ��x���V�t�g���K�v

>>200 LTC485�Ȃ͍������o�͂ɂȂ��Ă��B

RS485�p�����Ǐ����ɍ������ǂ����͎����Œ��ׂĂ���[�����i�B

http://www.linear.com/product/LTC485 ���������A�v���o�����A�H���œ����悤�ȋ@�\��SN75176��\60�Ŕ����Ă����B

>>200 PIC��CWG�͂ǂ��ł����H

�������֗�

�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �X�s�[�J�[�ɂ��Ď���ł��B

>>209 �@�X�s�[�J�[�������Ȃ̂Ȃ�W���̓d�q�H��p�X�s�[�J�[���q����

����ʼn�������킯�����A���ۂ̌̏�X�N�l�����

���̓X�s�[�J�[�ł͂Ȃ��Ă��̃h���C�u�����Ă���}�C�R����H�̕��Ȃ̂ł͂Ǝv���B

>>210 �����o�Ȃ��ȊO�̓��[�_�[�Ƃ��Ă͎g���Ă���̂ŁA���̂܂̂Ă���Ȃ����炢�Ȃ�

�����Ă݂悤���ȂƎv���Ă��܂��B

������������Ηǂ���ł��傤���HW���������ق����ǂ��ł����H�H

�ł������b�g�����Ƒ��ΓI�ɉ��͏������Ȃ�B

KTC485�̓f�[�^�V�[�g��2�̏o�͂̂���(skew)��typ 5ns�ȉ��Ə����Ă���

SN75176�͏����ĂȂ��݂����B

ECL�ł��o�̓X�L���[�͂���B

���R�́A

>>204 ����������d����H�����S�ł͂Ȃ����ƁA

�g�����W�X�^�̃G�~�b�^�d��=�R���N�^�d���ł͂Ȃ����B

������ɂ���A���S�Ȃ��͖̂����̂�

�ǂ̒��x�̂���������̂��A���Ɏg���̂�����Ȃ��ƁB

�X�L���[��165ps

http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/IDT/ICS8302-01.pdf ���ǂ̂Ƃ���ǂꂮ�炢�����e����̂��Ƃ����b�ɂȂ�܂��ˁB

>>208 �N���b�N�ŃT���v�����O���Ă�������Ȃ̂ŁA�{���ɍ����Ă邩�ǂ����킩��Ȃ��̂ł����A

�����m��܂���ł����B�f�b�h�^�C�����ł���̂��֗��ł��ˁB

�傫���d�͂̉�H��FET�̃X�C�b�`���O�Ɏg�������B

>>203 ������lj������̂ł͂Ȃ��������i���Ă��܂���B

���Ƃ��ƒP�Ƀn���_�t���ƌ����Ă����̂��A�n���_�̍ގ��ŕς��̂���? �ƍގ��ɍi�����킯�ł����B

������o�Ă������Ȃ��ɍs���Ă��d�����Ȃ��̂ł����A�M�������Ȃ��l���M���Ȃ��Ă��ǂ��̂ł��B

���������l�ɐM���Ă����������߂Ɏ�Ԃ�������قǂ��l�D���ł͂���܂���̂ŁB

�����X�̕��́u���������g���v�Ƃ����v�����݂ɂ��Ă͉������悤�ʼn����ł��B

�Ƃ肠�����A���̘b�肩��͉��͓����邱�Ƃɂ��܂��B

>>212 �Ȃ�قǁA�Ƃ������Ƃ�

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-09271/ ����0.8W�������������特���傫���������₷���Ȃ�Ƃ������Ƃł����H

�ϓ��͂Ɣ\���ɂ͖w�NJW���Ȃ�

>>217 ���݂܂���B�悭�킩��Ȃ��̂ł�������B

�悭�킩��Ȃ��Ȃ瓯����̂ق��������ł���ˁB

�X�s�[�J�[�̌̏Ⴖ��Ȃ��m���������Ǝv��

>>215 ���̂����A

����Z�I�ŋz�����������������ꍇ�ɂ́A���Ƀu���b�W���c��ꍇ������B

�Ƃ����ӂ��ɏ������i��̂ł��傤�H

����Ȃ�A�����Ƃǂ�Ȃ��Ƃł��\�ł��ˁA���Ȃ��̔]���ł́B

��ʓI�ȂƂ炦���ł́A�������i�����ȂǂƂ͌����܂���B

�����n���_�̌��ŃE�\�����A���Ƀu���b�W���c��Ƃ����E�\�̏�h��������B

�ƌ����܂��B

�ł́A���悤�Ȃ�B

>>218 �܂��X�s�[�J�[���O������A�e�X�^�[�œ��ʂׂ�B

���̎��A���ʂƋ��ɃJ���b�Ɖ�������Ȃ�A�X�s�[�J��

�������Ă��Ȃ��B

���̐l�������悤�ɁA

�X�s�[�J�[�Ȃ�Ă���ۂǂ̂��Ƃ��Ȃ���

�������Ȃ�����ˁB

�X�s�[�J�[���쓮����A���v��A

���̉�H�����Ă�Ǝv���̂����ʁA

�e�X�^�[�œ��ʐ�������Ă����_�C�I�[�h�̃}�[�N�����ėL���ł���ׂ��炢���ˁH

�s�[�s�[������ł��A�Ⴂ��R�l�𑪂��ł��������ǁA

>>221 ���l�͕ς�邯�lj��͑S���A�v�`�Ƃ�����Ȃ��B

���Ȃ݂ɐ��l��1098���ĂłĂ�

�_�C�I�[�h�}�[�N�̓z�g�����H��R������g�����H

>>223 ��R�ł������āA���ɂ��Ă������lj��������ĂȂ��ł��ˁB

>>225 ���l�̓_�C�I�[�h�̂�ł��܂����B

��R�ł�

200M���Ă����Ƃ���ɍ��킹��0.9�̒l�ł����B

��R����ł͉��I�[���������́H

���[�A200M����200M�������W�̃e�X�^�[�H

�ʏ�A�_�C�I�[�h�����W��1mA���炢�̂͂��ŁA

>>229 ���Ȃ݂�DT9205A���Ă����f�W�^���̃e�X�^�[�g���Ă܂��B

��R��200�A2k�A20k�A200k�A2M�A20M�A200M���ă_�C�����������āA������

200M���ĂƂ���Ōv���Ă܂��B

�X�s�[�J�[�ւ̔z�����ǂ��������̐��Ȃ̂łǂ������z�b�g���킩��Ȃ��̂�

���[�ŋɐ��ς��Ē��ׂ܂�����0.9���Ăł܂��ˁB

�e���ɂ���܂����_�C�I�[�h�̃}�[�N�ŏo�鐔�l�͉���\���Ă��ł����H

���Ȃ݂ɁA�z�������̃_�C�I�[�h�̃}�[�N�Œ��ׂ��2�{�Ƃ��s�[�s�[�e�X�^�[�������܂����A

�X�s�[�J�[�ׂ�Ɖ����Ȃ�Ȃ��ł��B

�������ɂ�50�}20���̊Ԃł���Γ����̃u�U�[����܂��Ə����Ă���܂��̂ŁA

�ǂ��������ƂȂ�ł����ˁH

��������x�_�C�I�[�h�Ōv���Ă݂���1175���Ăł܂��˥��

���Ⴓ�A200�������W�ŃX�s�[�J�[��������ǂ��Ȃ�H

>>233 200���Œ��ׂĂ݂܂����B

���[��1���ĂłĂ܂��ˁB�I�[�o�[�����W�̍ۍ��[��1���Ăł�炵���̂�

�����������ĂȂ��Ƃ���1���ĂłĂ�̂ƕς�炸�Ȃ̂ŁA�I�[�o�[�����W�Ȃ�

�������܂��B

2000M�͈���~�X�Ə����Ă������B

200���F�I�[�o�[�����W(�ɐ��ς��Ă�����)

���߂�Ȃ����ˁB

>>231 M����Ȃ�200��2k�ő����Ă݂���H

�{���X�s�[�J�[�̒�R��8���Ƃ�4���A�C���z���ł�1k���ȉ�

200M(=200,000,000��)�Ƃ����͍̂ŏ��\���l(=100,000��)���傫������

�@��̌덷�����̂܂�0.9(=900,000��)���ĕ\������Ă�C������

>>238 �R�����肪�Ƃ��������܂��B

>>236 �̌��ʂƂȂ�܂����B

>>237 �����W���ԈႦ��ƕςȒl���o���

�Ƃ���Ŋm�F

���A�X�s�[�J�[�ɃX�s�[�J�[�P�[�u���͂Ȃ����Ă�H

>>240 �X�s�J�[�P�[�u�����Ă������A�Ԃɂ���l�Y�~�߂�@(���[�_�[)�ɔ�������

�@��̓����X�s�[�J�[�ł��ˁB

ZERO�@662V���Č����@��ɂȂ�܂����A���̃X�s�[�J�[�Ɗ�Ղ����[�h���łƂ���

�Ӗ��ł�����Ȃ����Ă��܂��B

�X�s�[�J�𑪂�Ƃ��A�e�X�^�[�œ�����[�q�����ւ�����l�ς��H

>>235 �Ȃ�قǁB

�����ԕt�������Ē����Ă��肪�Ƃ��������܂��B

�Ƃ������Ƃ͐���\��܂����H���̃X�s�[�J�[�ł������Ă��Ƃł��傤���H

�ς��Ȃ��Ə����Ă��������B

�܂��A8�I�[���ő傫���������Ȃ炻��ȂɋC�ɂ��Ȃ��Ă悢�Ǝv���B

>>242 ���̌��ł���

>>236 �ɂ܂Ƃ߂��ʂ�ł����A�[�q����ꊷ���Ă��ς��͂���܂���ł����B

>>241 ���₢�₢��A�����܂ߑ����݂�Ȍ�����Ă�����

200���[�h�ɂ��āA�X�s�[�J�[�̓d�ɂP�P�Ƀe�X�^�[�̖_�����ꂼ��P�{����

�����ɃR���R���i���d���E�d����ONOFF�j���Ă��X�s�[�J�[����͖{���Ƀv�c�v�c�������Ȃ��́H

�������������畷�����Ȃ���Ȃ��āH

>>247 �͂��B�S���������܂���B

�ł��˂��A67K�������B������Đ�Ă�ȊO�l���ɂ�����B

�X�s�[�J�[���g��67K������Ȃ��ĊO����H�Ȃ̂�������Ȃ����ǁA

>>247 �������݂܂���@�X�s�[�J�[�P�[�u���̌��ł������ׂ鎞�ɊO���Ă܂���B

���[�h���Z���āA������������̂ƒ��ׂ�Ƃ��ɊO���Ăƌ���ꂽ�̂ŁB

�����o�Ȃ����ɁA�q�����Ă����m�F�����H�@���Č����Ӗ��ƊԈႦ�Ă܂����B

>>221 ���X�s�[�J�[�Ȃ�Ă���ۂǂ̂��Ƃ��Ȃ��Ɖ������Ȃ�

�Ƃ̒��̂��̂Ȃ炻�������m��Ȃ����ǁA�ԍڂ̏ꍇ����

�ȒP�ɉ����A�M���U�����ŁB

�ҌQ�W��

�������ʂ���U���������ق��������ł����H

�C�����v

�Ώۂ̕��͎ԂɎ��t����A�X�s�[�h�ᔽ�̃��[�_�[�T�m�@�ł��B

�����ԓ����H�@�x�����̂ݎ��H

>>255 ���肪�Ƃ��������܂����B

�L�b�g�œd�q�H��͂��܁[�ɍ���ėV��ł��܂��̂œ���ނ͂���܂��B

���܍ēx�v�蒼���Ă݂��炳�����ƑS�R�Ⴄ���l�ɂȂ��Ă��܂����B

200M����110.5�`105.5���炢��ϓ����Ă��܂��B

20M���ȉ��͑S���I�[�o�[�����W�ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�ʓd�������������ɥ���B�i�Ȃ�ł��낤����j

�҂̊F�l�������Ԃ��肪�Ƃ��������܂����B

�撣���Ē����Ă݂Ă܂����ʂ����������Ǝv���܂��B

>>257 �ē��̉������o�܂��B

�x�����̓u�U�[�����킩�����f�B�[�i��M�嗤���j������ׂ���̂ł��B

�ŁA�I�[�o�[�����W��OL�Ȃ͉̂��łȂ�

����̒m���̂��߂ɂȂ̂ł����X�s�[�J�[�͉���ƒ�R��������ł����H

>>260 �킩��Ȃ�����OR����0���Ǝv���l�����邩�炶��Ȃ��ł����H����킵�����ƁB

�܂��A���S������������A�X�s�[�J�[�̐����P�{���āA�X�s�[�J�[�̓�����R�𑪂�ƈꔭ���낤��

�X�s�[�J�[�ɐ���t����ꍇ�́A�[�q�����M��������ƁA�[�q�Ɠ����R�C���̃G�i���������f������̂�

�������͂ŔG�炵�Ă�������A���炩���߂��炰�āi���߂āj�������肵�āA�葁���s������

�Ō��

>>258 �̏Ǐ�͐S�z����

�����i�̔����̂��t�d����Ód�C�ʼn�ꂽ��������Ȃ�

���[�Ȃ�����`�b�v���i�������̂ŁA�C���͓�����낤��

���₷�݂Ȃ���

>>263 �{���ɉ��肪�Ƃ��������܂����B

>>258 �̓X�s�[�J�[�̌������O���ăX�s�[�J�[�������v���������ʂł��B

�F����{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�܂����ʂ����m�点�ɗ��܂��B

>>264 �{�̉Ȃ��ėǂ������ˁ[

�l���ς�����̂�70k����100M���̕���𑪒肵���ꍇ��100M�������ő������ꍇ�̍�����

�O�a�ƌ��݂̗����ɋC��t���Ăˁ@���₷�݂Ȃ���

�܂�������{�̂���O�������Ɋ�����͂�����������̂ŁA�{�̂��M�ł��Ă��Ȃ�����

�ʏ�OL��Over Load���ˁB

���S�҂ł����A�����Ă��������B

�f�W�^���e�X�^�[�ŁA��R�̂Ƃ��A��������uOL�v�ƕ\������܂��B

>>267 �ɂ��AOver Load�Ƃ̂��Ƃł����A

�Ȃ�Over Load=�ߕ��ׂȂ̂ł��傤��?�@Over Range(�����W�O)���Ǝv���̂ł����B

>>268 OpenLine�A�J������B

����Ɉ�ʓI��7�Z�O�̕\�����ƁuR�v�́ur�v�ŕ\�����猩�h�����Ď����������B

�����ɁuOverRange�v���ăZ�O�����g�ŕ\������@�������B

>>270 ���̐��͏��߂Ă��������ł��������肫��

�܂�����Over Range�����Ȃ�A���߂�Out of Range���Ǝv�����ǂȁc

���X�s�[�J���\�j��

���S�҂����T�����̃A�i���O�e�X�^������0�����s�x����������

>>273 > ���[�h������������̂ɑf��ł��Ƃ����Ȃ�

>> 200k���F67.5(�ɐ���ς��Ă��������l)

>> 2M���F.066(�ɐ���ς��Ă��������l)

�_�̎�ɂ��Č����B

>>273 �̐����Ƀi���z�h�Ɗ��S������������ǁA

>>275 �̎w�E���s��!

�X�s�[�J�[�̃R�C���đ��͐�����قǂ����o���Ȃ�����ǁA����������S�f���������B

��R�l�㏸������Ƃ�����ǂ�ȉ����Ȃ낤�ȁB

�{���̓e�X�^���[�h�͑f��ŐG�����Ⴂ���Ȃ����̂����

�̂̐j���e�X�^�[�������琔�\�I�[�������W(100�I�[�������W)���ƃK�T�K�T����

>>278 ACDC�ŋ��ʂ̃C���s�[�_���X�̒������C���_�N�^�ł���

���]�Ԃ̔��d�@�ɃX�s�[�J�[�q���ŁA�G���W����

>>277 �����Ȃ̂��@�m������@MHz�т�����d���������Ǝv���Ă��@�X�s�[�J�[�ł������Ȃ�Ƃ�

>>281 ���̒��ɁA����R���܂߂�Ƃ�����

���A���d�����B

�e�X�^�[���Ăǂꔃ�����炢���ł����H

>>281 >�X�s�[�J�[�ł������Ȃ�Ƃ�

8���̐���ȃX�s�[�J�Ȃ�A��ŐG��̂͌덷�͈̔͂ł����ǁA

�̏Ⴕ�Ă���X�s�[�J�̏�����̂Ȃ�A�b�͈���Ă��܂��ˁB

��̘b����60k���ߕӂ̒l�́u��̌��ہv�ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�G���Ă����Ƃ����b�Ȃ�A�ȁ[�A���Ċ����Ȃ̂ł����B

>>284 �d�q�H��z�r�[�����̏H���������߃e�X�^�[�͂��ꂾ�I

10A�����W���聕�q���[�Y�������}�j���A�������W�@1000�~

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-06017/ 10A�����W���聕�q���[�Y�������I�[�g�����W�@1800�~

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-00568/ 10A�����W���聕�q���[�Y�Ȃ��đ����}�j���������W�@700�~

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-05910/ >>284 >���ƁA�����̂̓A���y�A����Ȃ����f���������݂����ł����A����ł����v�ł����ˁH

�N���d�����邩�ǂ����Ȃ�ĕ�����Ȃ���B

���肪�Ƃ��������܂��B

>>286 ���Ȃ�����ł����A����ł�������ł��ˁB

>>287 �l���g���d�����邩�ǂ���������܂���B

���̓Z���T�[��T���Ă����ł����A���Ƃ��^�C���̋�C����d�C�M���ɕς���Ƃ��A

FA�����̋@��̃Z���T�[���g���̂�������Ȃ��H

>>289 �C���ω��ɑΉ�����Z���T�[���Ɖ������H

���W���[���ɂȂ��Ă����ƍ����Ȃ����H5000�~�͂��邾�낤

�`���[�u�t�B�b�e�B���O�Ƃ����ڍς݂Ŏg���₷���͂��邯�ǃZ���T�[�P�̂Ȃ����������ƈ�����

http://www.digikey.jp/product-detail/ja/panasonic-electronic-components/ADP5160/P17128-ND/4162237 >>291 �����𑪂肽���̂��Ɠǂ�

���̕ӂ�̗v���X�y�b�N���킩���Ƃ������B

�S�����D����łԂ����炢����

>>289 ���l���͂邯�ǂ��̕ӂ��g���₷������

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-09735/ 7bar�܂ő���o����̂ő��̗p�r�Ŏg����

�p�`���R���ɃP�[�^�C�[�d�킠�邯�ǐ��P�[�u������[�d�ł��Ȃ�

USB5V�A�E�g���b�g�����p�ӂ��āA�u���@��p�P�[�u���͎����Ŏ����Ă����v�ɂ���Ⴂ���̂�

���������v�������������b�ł͂Ȃ��Ă��ȁc

���ނƃn�[�g���[�^�[�������郉�u���[�^�[�Ƃ����̂���������

>>288 �^��1,800�~�̂��2A�����W�����邩�炢�����ǁA����2��2A�����W��

�Ȃ���200mA��10A�����W�ő��邱�ƂɂȂ�L��������2���ɂȂ��Ă��܂��̂�

�E�߂��Ȃ��B

>>289 �����䂤�́A���ɔ����Ă܂����H

https://my-fobo.com/Product/FOBOTIRE ���S�͂Ȃ߂�ƁA�p�[�c������Ԃ�

���肽�����̗Ⴆ�Ń^�C���̋�C�����łĂ��Ă邾���Ȃ̂�

>>295 ���̃Z���T�͐��x���Ⴂ��Ƀ����W���傫�����đE�߂��Ȃ��ȁB

>>297 �p�`���J�X�Ȃ�Ăǂ����n���������Ȃ�

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-02404/ http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-06275/ ���̂Q�̑g�ݍ��킹�ŁA�����A

http://sa89a.net/mp.cgi/ele/aki-ua.htm �́u�����o�Ȃ����̏C���v���������ł����A�v�����قlj��ʂ��o�܂���B

�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X������Ȃ��Ƃ����������ƂɂȂ��ł��傤���H

���̏ꍇ�A���̃X�s�[�J�[�ł̓_���ŃC���s�[�_���X�̒Ⴂ���̂ɕς��Ȃ��Ⴂ���Ȃ���ł��傤���H

����Ƃ��A����Ȃ͂��͖����A���ʼn����Ԉ���Ă����ł��傤���H

>>300 ����Ώ\���ȗp�r����B

>>304 �X�s�[�J�[�͂ǂ�����Ďg���Ă�H

�܂������Ŋ��̏�ɂ����Ă���Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ���ˁH

�I�t�B�V�����̉������͎������̂��H�b�͂��ꂩ��

>>301 1992�N�̃E�B���A���YFW-14B�ɂ̓^�C�A�����Z���T���t���Ă����A�ǂ������d�g�݂Ȃ̂������ɓ䂾��

>>301 �����c�����

�g���Ă�A�͌^�p�h���G�A�R���v���b�T�[�̈��͐���Ɏg�������I

�Ȃ�Ĉ�u�v�������ǁA���̋Z�p����ނ肾�������Ƃ������B

>>310 ���肪�Ƃ��������܂��B

�����Ă݂܂��B

>>308 ���¶��

�}���Z���̖��o�}�V��

��p�ԃ^�C����2kg/cm^2�Ƃ���+2000hP�ʂł��傤�B

> ��p�ԃ^�C����2kg/cm^2�Ƃ���+2000hP�ʂł��傤�B

�͂t��������ɐ镔�i�̋r���Č��\�g���肪����Ǝv�����ǁA�݂�Ȃ͂ǂ�����ĕۊǂ��Ă�H

�ɏ��^�b�p�[�ɓ���Ă����Ƃ��ڂ��Ȃ��Ă����B

�r�j�[���܂ɓ����Ă��B

�n���_�t���S���̃p�[�g�̃I�o�`����H���ސE����Ƃ��ɁA

�̂Ă�̂����������Ȃ��̂ŗǂ�������g���āA�Ƃ��ꂽ�B

�����ʁA��ޕʂɕ����Ă���̂Ŏg���₷�����ǁA�Ȃ��Ȃ�����Ȃ��B

���ʂ܂ŊԂɍ���������

�i�ȑO�ɂ��摜���A�b�v�������Ƃ�����j

>>318 �I�o�`�����͒��߂Ă����Ăǂ�������肾�����낤�H

�u�������v�̎��_�ʼn��߂Ă��Ă��^��͂Ȃ��͂��\�\�\

������x�������������������ʂ�100�ς̃~�j�p�[�c�P�[�X�ɂ���Ă�

�{�[�h�Ƀs���𗧂Ă���Ŏg���Ă͂����낤��

>>314 �����A�Q�[�W�������烌�[�V���O�̎��̊Ǘ��͎R�̎��ɒ��ӂ��K�v�ȂB

�C�O�t�H�[�����ŃO���{��VRM���������Ďʐ^��������ł����A

VRM���ĕ\�ʂ̓q�[�g�V���N�݂����Ȃ��̂ŁA���Ȃ肪���茇��������Ă��R�A�������Ȃ���Ζ��Ȃ����̂Ȃ�ł����H

>>323 �u�Q�[�W��������v���Ď��ł͖����B

>>325 >>323 �����������̂�

3�C���w��̃^�C��������Ƃ���B

���ꂪ��Έ��ł̎w��Ȃ�A�ǂ��ɍs���Ă�3�C����3�C�����B

�ł��O�̋C���Ƃ̑��Βl�Ȃ�A���͂̋C����������R�ł́A����ɍ��킹�ĉ����˂Ȃ�Ȃ��B

���Ă��Ƃ��ƁB

>>326 ����A

>>323 �͓������Ղ肾����A�����̌����Ă邱�Ƃ𗝉����ĂȂ��Ǝv����B

�P�ɒm�����������������B������

>>323 �݂����ȏ������ɂȂ�B

�܁A

>>326 �����e�����܂����Ȃ̂́A���������܂������Ď��Ȃ낤���ǁB

>>303 �Ȃ��킩��Ȃ����Ƃ���Ȃ��ƌ����Ȃ��̂�

��������ł���

�킩��܂��B����̂��Ƃ��悭�킩��Ȃ��Ƃ��ɂ́A���肪�������Ă��Ȃ����Ƃɂ���̂ł��ˁB

>>327 ���u�Q�[�W��������v���Ď��ł͖����B

�܂����̗��R�̐����������B

>>328 �p�`���J�X�Ȃ̂ɉ����������Ȃ�����

�X���ƈ���ĘH�ʏ��ς��₷���R���̓^�C�����̊Ǘ����V�r�A�ɂȂ�A�Ƃ����悤�ȓǂݎ����������̂ł͂Ȃ����ƁB

>>323 ��ȓ��{��B

�����l���Ȃ��珑�����炻���������͂ɂȂ���������̂��A������Ƌ���������B

���������āA���[�V���O�Ƃ��R�Ƃ��ɕʂ̈Ӗ����܂܂�Ă���H

>>330 �����O�ɂ܂��͏����ł������Ă݂Ă͂ǂ����B

>>332 ���������Q�[�W���ɂ��ĕ������ق��������B

>>335 ���܂��������Ȃ��Ƃ��ɂ́u������v�Ŏ��ԉ҂��ł��ˁB���ɂȂ�܂��B

�c������āA�c�_�̑O��̕���������u������v����Ȃ����āA

�u���������Ӗ��ď������v���Đ�������ׂ��Ƃ���ł���B�����l����ł��Ȃ�����B

>>339 http://www.google.co.jp/ http://img.wazamono.jp/pc/ �@http://imgur.com/ �@http://www.gazo.cc/ >>339 ����҂̕Ȃɐ}�X�������邗����

>>340 �����͓d�C�E�d�q�ł��B����̓��e������ɑ��������̂ł����A�d�C�E�d�q�Ɋւ�邱�ƂȂ�

>>1 �ɉ����ׂ��ł��B

���������A���O�̃R�A�Șb�̎��^�͔Ⴂ�B�����������͎������ςނ��Ƃł��B

���Ƃ͕K�v�Ȃ�

>>323 ��

>>325 �ł���Ă����������Ċ����ł��ˁB

�^�C�����ɊS�͓��ɂ���܂���̂ŁA���͈���������܂��B

�ʂɃR�A���ᖳ���B��ʏ펯�ȏ�ɃO�O��킩�鎖�ʒ��ׂ�ƌ����Ă�B

>>1 �ɂ��鎿��҂̐S���́A�ʂɓd�q�A�d�C�Ɍ���Ȃ��B

�����̐��E�ɂ����Ȃ莿�₵�ē����Ă����l������H

�����͊w�Z����Ȃ���������

���m�Ȃ疳�m�Ȃ�Ɏ����Œ��ׂāA������������Ȃ����狳���Ă���ƌ����ׂ��B

���ɂ�������Ȃ����狳���Ă���Ȃ�āA��Ƃ�ɂ��قǂ�����B

>>345 �����킩��Ȃ��Ēm�肽���̂́A

(1)�����Ӑ}����

>>323 �����̂悤�ɏ������̂��ƁA

(2)������A�ǂ̂悤�ɉ��߂���

>>325 �̃R�����g�ɂȂ����̂��A

(3)�Ȃ��A������݂��ɐ������悤�Ƃ��Ȃ��̂��A

�Ƃ������ƂȂ�ł���B�Z�����D�܂��2ch�Ƃ����ǂ��A�T���猩�Đ���������Ȃ������ł��B

������

>>326 �ŁA>323�̎v�f���l���Ă݂��킯�ł��B

����������A>323�͏���������Ă���݂���������A

>>325 �Ƀ��N�G�X�g���������킯�ł����A

��Ԃ������Ĉ��������ł��ˁB�\���킯�Ȃ��ł��B

>>343 �ɂ��������ʂ�A�����g�̓^�C�����ɂ͊S���Ȃ��̂�

����ȏ�A�{���ɂ��Ď�Ԃ��Ƃ点�����͂���܂���B

ID:e3ojPwy+�̓Q�[�W�����@��Έ��|101.3kPa�i���l�j�@

>>346 �܂�A�����������ĂȂ����Ď����ȁB

�Q�[�W���Ƃ͉����𗝉����Ă����

>>323 �̓��{�ꂪ�����������ɂ����C�����B

���R�A

>>325 �̃R�����g�ɂȂ��B

�������Ȃɂ��A

>>323 �͂������߂���B���ꂪ������Ȃ����

�����������z�ɉ����������Ηǂ��悗����

>>347 ���O�ƈꏏ�ɂ���Ȃ悗����

�����̓X���̍r���Ƀr�b�N�����ĉB�ꂿ������́H

����ł��B��낵�����肢���܂��B

�V��ɔ����F�̎l�p��10cm 3cm���炢�̃v���X�`�b�N�̕��i��

�u�����|���V�[�����O�v��Google�̉摜�������Ă݂āB

>>352 ���ꂲ�ƂƂꂿ�������ł��c�z���̍�������Ղ����Ă��܂��Ă���̂ŁA�f�l�ڂ��猩�Ă�����͔z�������蒼���Ȃ��Ƃ����Ȃ��ȁc�Ƃ������x���ł��c

>>353 ���́A�����~���V�[�����O���̂����ƂƂ�Ĕz�����Ԃ牺�����Ă��Ԃł��c

���ꂪ�������Ă���Αf�l�ł��ł����ł��傤���ǁc����͊��S�ɓd�C�H��������̎d���ł���ˁc

>>354 ���ʂ͓V�䗠�Ŕz���ɂ���݂��������Ă��邩��A���ֈ������肾���ĐV�����V�[�����O�ɕt���ւ���

�V��ɌŒ肷���OK�B

�A���A�@�I�ɂ͓d�C�H�����ɂ���ĖႤ�K�v������B

�Q�O����������Ȃ��H��������߂��̍H�����Ȃ琔��~�ōςނ�Ȃ��̂��ȁB

��Ă�H�@�@�����d���ƂЂ������V�[�����O�̊ԂŊO�ꂽ�Ǝv��

�ʏ�10K���炢�̉d�ɑς���炵�����ǁA������Ƃ����V��

�Ƃ���ɂ��ĂȂ������Ȃ��B

�u�ꂽ�v��[��2-3cm���炢�����ނ��o���ɂȂ��Ă��ł���H

�V�[�����O����ւ̔z��(����)�͂˂��~�߂��O�ꂽ�̂��Ǝv���B

�ǖʂ̃X�C�b�`ON���Ȃ��悤�ɂˁB

>>356 �̌����悤�ɓd�C������ɗ��ނ����Ȃ��ˁB

�����A�p�[�g�Ȃ��Ƃ���Ɍ���Ȃ��Ƃ����Ȃ����ȁB

�����t�������̌̏Ⴞ����A��{�͑�Ƃ��낤��

�d�C�H�������ċ@�B�̃Z���X�����z��������

�V�[�����O�t�@���t������o�L�����Ƃ��B�B�B

>>360 ����A�Z���X�̖�肶��Ȃ��B�蔲���B

�V�[�����O�̌Œ�͑�H�̎d���A�d�C�H�����̎d���͉����z��

>�V�[�����O�̌Œ�͑�H�̎d��

����ȏ�ԂȂ�Q�Ă�Ƃ��ɒn�k�������瓪�̏�ɗ����Ă��邾��B

>>364 �o�J�Ȃ́A�V�[�����O���ēV��̂��Ƃ���

����B������ƈӒn���ȂЂ��������ȁB

>>360 ���������i�K�ł́A�u�V�[�����O�v�́A�V�[�����O���C�g��[�܂������������Ɨ����ł���Ǝv�����B

�_�C�I�[�h�̘b�����Ă���Ƃ��ɁA�u�V���b�g�L�[�v���Č�������l�����Ǝv���̂��ȁH

����Ȃ��ƂȂ���ˁH

>>366 �����ł̘b���ŁA99�p�[�Z���g�͒ʂ��Ă�Ǝv�����ǂȁB

��������

�V�[�����O�̌Œ�͑�H�̎d���A

���V��̌Œ�͑�H�̎d��

�Ȃ�āA������O�̎������Ă��́H

���ꂱ���n�����킗����

������Ō�ɂ����ƃV�[�����O���C�g�̎��t���͉Ɠd�X������

>>369 �S�R�W�Ȃ��B���������A�V����Œ肷��Ȃ�ĕ��ʂ͌���Ȃ��B

�u�V�[�����O���Œ肵�Ă���v�Ȃ�đ�H�Ɍ�������A�������Ă��f�l������

�ƌ����Ă����܂����킗

�V��͌Œ肷�镨����Ȃ��Ē����������

G500�̃z�C�[���̃N���b�N�����܂������Ȃ��Ȃ�܂���

���x�������Ĕ�������悤�ȏ�Ԃł�

���̎ʐ^��SW3���z�C�[���N���b�N�p�̃X�C�b�`�ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����A���i�����킩��܂���

�����������������X�C�b�`�́A�ڐG�������Ȃ����肷��@�\�̂��̂Ȃ̂ł��傤���H

�V�[�����O�邾������Ȃ���������Œ肵�Ȃ��ƒn�k�ł����邼

>>372 �^�N�g�X�C�b�`�B�s�̂�����Ă邵�A�C�����o����B

�\�ʂ̃V�[�������Ƌ������O���̂ŁA�|������ƒ���B

�V�[���̓Z���e�[�v�ő�p���Ă��ǂ��B

>>373 ���f�l�̍l���B����Ȃ��Ƒ�H�Ɍ�������

�ׂ��߂��A���̘r��M�p�ł��Ȃ����Ă̂��I���ē{���Ă����܂�������

>>374 �V�[���͂����Α|���ł����ł���

�^�N�g�X�C�b�`�ł������Ă���G502�̏C���ɂ��Ẵ��X��������܂���

�����߂ɂȂ邯��ALPS��SKRBAAE010��SKRBAGE010�̂ǂ��������g����悤�Ȃ̂ŁA�ꉞ���i�������������ŏC�����Ă݂܂�

�ǂ������肪�Ƃ��������܂���

�r���A���̃X���Ɉ����z���Ă��̂�

>>372 >>375 �^�N�g�X�C�b�`�̃X�L�}��������b�q�b���ݍ��܂��Ă����Ε��A�������ȏǏ��ǂȁB

����ELECOM��}�E�X�͂���Ŏ�������

��������Ꭱ�邪��

���w�n�ȑO�ɁA�����p�b�P�[�W�̃X�C�b�`�Ɏ�����N��

�T���T���V���R���I�C���Ȃ�Ăǂ����낤��

�����A���R�[������A�G�A�[�u���[���Ă��犣���Ȃ�ǂ����ȁB

���C�ɓ���̃}�E�X�͎����ŏC�������Ƀ��[�J�[�ɒ����Ă�����Ă�B

�����܂ł���Ԃ���Ԃ���Ⴂ����I�㓙����٫�I�H

CRC�Ŏ������̂����܂��܂Ȃ̂������I���R�����������玡�����̂��ǂ����Ȃ�ˁB

��������5-56����Ȃ��ăG���N�g���j�b�N�N���[�i�[����ˁH

CRC��ړ_�����ނ����Ɏg���̂͂ǂ������Ă�

�V���R�[���͐ړ_�s�ǂ��N�����B

KURE CRC 5-56

�R�l�N�^�ł͐S�z�͏��Ȃ����X�C�b�`����[�ł̓X�p�[�N���邽�ߔ����X�N������

������ď��p�d�����Ɍ����˂�

���ŃW�����p�Ȃ�߂�ǂ�����

���ŃW�����p�Ȃ�߂�ǂ�����

�W�����p����QI�R�l�N�^�g���ĉ������ăX�C�b�`�ɂ�����ł���

�ԍڃ��[�_�[�̃X�s�[�J�[�̎�����������̂ł��B

�U���p���͌�������������܂��B

�ԍڂƂ͂����A���ȊO�̗��R�ŃX�s�[�J�[������ȂA�v���Ԃ�ɕ������Ȃ�

>>398 �������ȃ��[�_�[������ȁ@�l�Y�~�̍X�V�Ȃ�Ă��܂�Ȃ����A��Ɏg���Ȃ͂�

�Ԏ����ĂȂ����12V�ł��v����X�p�[�N����̒m���̂�

�Ԏ����Ă邯�ǁA�킯�̂킩���X�v���[�͐����Ȃ���ŁB

>>398 ���̎��w�����Ă����ǁA���Ȃ���

����҂Ƃ��Ẵ��x���ٗl�ɍ�����B

�����������Ɛ��肵�Ă���Ă��B

���������̋Z�p�҂�����

���݂܂���B���₪����܂��B

���̉t�����j�^�[��

ww.amazon.co.jp/dp/B0079RJ4AE

SONY��L�o�b�e���[

ww.amazon.co.jp/dp/B008KCQDO2

�œ����悤�ɂ�������ł��B

������

ww.amazon.co.jp/dp/B00M7Q9P6K

���������[�d����P�[�X�ɂ��Ē��g��

���������H

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-07608/ ���������̂𗘗p����Ώo���Ȃ����Ȃƍl���Ă���̂ł����A

�F����̂��ӌ��������������������B

�܂�������L��L�o�b�e���[(NP-F970)���g�p�����ۂ̓d�r�̎���

��������Ȃ狳���Ē�����Ǝv���܂��B

���̑��킩��Ȃ����Ƃ��L��܂����炨�������܂��̂ŁA���肢�v���܂��B

����w������A�n�����H

>>405 >>406 �����������

�������H���̃����N�̓t���Ȃ̂�����Ƀc�{

>>405 1. ���̉t�����j�^�̓d���d���͂킩��܂�?

2. �[�d����P�[�X�ɂ���A�Ƃ����̂́A���̃o�b�e�������܂����߂�ړ_�t���̔��邽�߂��Ǝv���܂��B

���̃o�b�e���d���͌��̒l7.2V�ł���?

http://akizukidenshi.com/catalog/c/cbatpb/ �̕����������y�����B

�ƌ������Ǝv�������A�[�d�킪�������ȁc�B

����̑O���ύX����Ǝ����邵�ȁA������

>>407 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-07406/ >>409 1�ɂ���

���ꂪ�킩��Ȃ��̂ł��B�Ȃ�̋L�ڂ�����܂���ł����B

100V��12V�ɂ���A�_�v�^�[�Ŏg���Ă��܂���1A�o�͔\�͂Ȃ̂ŁA1A�ȉ��ŋ쓮����

�Ƃ������Ƃ����킩��܂���B

2�ɂ���

�[�d��𗘗p����Ƃ����̂́A�o�b�e���[�������Ȃ��ł�������Œ肳��Đړ_��

�s�b�^���Ƃ������ƂŁA���l���̒ʂ�ł��B�@�o�b�e���[�̓d����7.2V�����̂ł��B

�ʏ�r�f�I�J�����Ɏg���o�b�e���[�ł��B

>>410 �܂������Ȃ�ł����A�i�D�����ł�����B

>>408 h�����̖Y��Ă��܂������

>>411 >>�E�o�b�e���[�̍ő�o�͓d�����������Ă��邱�ƁB�J�^���O����m��B

�~�@6600mAh���Ă��Ƃł��傤���H�@�ł����6.6mA���ꎞ�Ԃŏo����\�͂��L��݂����ł��B

���@6600mAh���Ă��Ƃł��傤���H�@�ł����6.6A���ꎞ�Ԃŏo����\�͂��L��݂����ł��B

���݂܂���Ԉ���Ă܂����B

>>413 �����������N�Ȃ�ċC�ɂ��Ȃ��Ă�����

���������������������邪�E�E�E

������H�́����̈ʂ͕K�v���Ǝv����

https://strawberry-linux.com/catalog/items?code=12340 >>412 ��͂��ȑf�l�H��ʼnΎ����N�����ĉƂ�R�₵���Ⴄ�����i�D������

�X���Ⴂ�Ȃ�\����Ȃ��ł������q�˂��܂� ���̃v����������X�}�z�ł��������܂�����ȁB

>>420-422 ����[�A��������{���ɂ��肪�Ƃ�������܂�

��֕i�̃T�C�g�܂ŁI�I������܂������ӂ��܂�

�����珉���I�Ȏ���ŋ��k�ł����A

�uE�n��v���Č��t�m��Ȃ���O�O��悤���Ȃ�����ȁB

���������������ł��B

http://www.nteku.com/teikou/teikou-keiretu.aspx �P���Ɂu��R�� ����v�łł邯�ǂˁB

�~�����╽�������������ɂȂ肪����

>>425 >�����Ӗ�������̂ł��傤���H

�������ł��B

���̒��̌��ߎ����āA�����Ă��͗��R������Ǝv���܂���B

��R�퐻����̌덷���痈�Ă��܂��B

�ڂ����́A

>>426 >>427 �@�ŁA���ׂĂ݂Ă��������B

>>425 �@���ꂩ���d�q��H��G���Ă����Ȃ�

�u�w���ΐ��v�Ƃ����T�O�������ŗǂ����痝�����Ă����Ɨǂ���B

����҂̋^��́u�Ȃ��1�C2�C3�E�E�E���Đ�����Ȃ��́v�Ƃ���������ˁB

�m���ɕ��i�u�Z���v�Ƃ��Ĉ������l�͂���B�������a��������͉̂���B

�������A���̒��̕��ۂł̓����W���Ƃ��Ă��L�͈͂ɂ킽�镨

�����Ȃ��Ȃ��̂ˁB

�Ⴆ�Ή��̎��g���B��ʓI�ɂ�20Hz�`20KHz�ƌ����Ă���B

���y������l�Ȃ畷�������Ƃ�����Ǝv�����A

����g���́u�{���v�ŕ\������̂��ʗ�B�i�u�I�N�^�[�u�v���Ă�j

��R�l�������Ő������琔���O���܂ł̒��L�͈́B

����ʂɐ����ň�������肪�����B

�����ǗႦ�PK���̒�R���P�D�PK���ɂȂ��Ă��قƂ�Ǖς�肪����

�[���덷�͈̔́B�����炱�����������͈Ӗ��������B

�����Ő��l���傫���Ȃ�̂ɘA�����ă����W���A�b�v���Ă����̂ˁB

��������ƍŏ����C���i�b�v�őΉ��ł����悤�ɂȂ�킯�B

���ꂪE�n��Ƃ�����茈�߁B

����Łu1�C2.2�C3.3�C4.7�C5.6�C�E�E�E�v�Ƃ����X�e�b�v�Ȃ́B

������w���ΐ��̉��p�B

�u���ΐ��O���t�p���ᎆ�v���Č����̂���x���Ă݂��

�Ȃ�ƂȂ��ł������Ă���C���������Ă���Ǝv���B

��ɏ��������̐��E�ł��悭�łŗ��邩��

�Ⴆ�X�s�[�J�[�����\�Ƃ��Ɏg���Ă����B

���Ƃ̓O�O���Ă݂ĂˁB

>>430 > �����O��

����̋��̖c��݂�

�Ȃ�ł��o����؋��Ȃ́�

(�����f�B�����炠�Ȃ�����������)

��������Ȃ�ŃI�[���̂Ƃ��������O�Ȃ�

>>430 1.1�A1.2�͕��ʂɂ��邾�낤�ɁB����1.2�B

���ς�炸�m�������S�J���Ȃ�����

>>430 E�n��ɂ��ĸ�ِ搶�ɕ����ė����B

>>430 �M�S�Ȑ����͂����Ƃ��Čn���፬����߂Ȃ�B

�����N��ɒ��J�Ȑ����L�����B

1�C2.2�Ɨ����玟��4.7���B

�m�������Ƃ������Ă��d���Ȃ��E�E�E�E

�ł��A82k���Ƃ��g�������ƂȂ���B

�f�[�^�V�[�g����ƁA�₽��Ɓ@49.9�@499�@�Ȃ�Ă����̂�������ǁA

>>438 ���Ȃ����K�v�Ƃ��Ȃ��Ȃ�Ăǂ��ł������B

���v�����邩�甄���Ă���B

>>440 �덷1%�ȉ��̒�R1�{�ł�낤�Ƃ���Ƃ����Ȃ�́B

E96�n�炢��������O�ɂȂ��Ă���50�Ȃ�Ė�������B

���g�������Ɩ������i��ԧ

�^��ǎ����E�n���24��47����25�Ƃ�50�Ȃǂ����ʂ�������ȁB

���̂����o�Ă���Ƃ������̂�

>>441 ����͂ǂ����ȁH

82k��������Ȃ�����ƌ����āA���C���i�b�v����O����ɂ����Ȃ���Ȃ��H

��������̉��肪�Ƃ��������܂��B

>>449 �t����AC�A�_�v�^�[�̌��̓d���Ɠd������Z�o���邩�A����VA�ƍl������������̂��ƁB

>>449 �t���̂��Ă����A�_�v�^�[�͂Ȃ���ł��B

�ʓr�������A�_�v�^�[���g���Ă��܂��B

�d����12V�A1A�̂��̂��g���Ă��܂��B

>>449 ����Ȃ���

>>450 �ł����B

>>451 ����Ŏx��Ȃ������Ă���Ȃ�A����ł������낤�B

�F�X�ȃe�X�g�����郁�[�J�[�ł��Ȃ��̂ɁA�M���M���Őv����̂̓A�z�B

>>451 ����������AUSB�̓d���E�d���E�d�͌v��AC�A�_�v�^�̏o�͑���

����đ���̂��ȒP�i30V�܂Ŏg���������Ă�j

�����R������USB��DC�v���O�^�W���b�N�̕ϊ��͕K�v

>>453 ����Ⴄ��ł���A�o�b�e���[�̋쓮���ԂƂ��C�ɂȂ����̂��̂ŁB

�܂�����Ď��ۂ����Ď�������̂��L����Ă��Ƃł����ˁH

>>454 ����ȕ֗��Ȃ��̂����

������H�Ƃ����߂Ĉ�����ł����A���M�Ƃ����Ă����܂�

�V�r�A�ɍl���Ȃ��Ă����ł����H

�[�d��̒��g����ꊷ���č�낤�Ǝv���Ă��ł�������B

�`�b�v��W���[�����牽�{��GND�s���o����˂�

>>456 ���[�^�h���C�o�u���������v

Ӱ��uǯ�v

CMOS�u���킠���������������������������v

�`�b�v�̕���GND��NC�ɂ��Ȃ��ꍇ

>>459 ���E���Ǝv���Ă�Ƃ��낪�A�ɂ��B

�������A�悭�g��1k�Ƃ����߂������ƂɁB

1k,10k,100k�Ƃ���100�{���Ŕ����Ƃ��������A�ǂ��ɂ��Ȃ�C��������B

���̊G���A�v���o���ꂽw

�H���̈œ�I�p�[�c�Z�b�g�ɓ����Ă����r���[�Ȓl�̒�R��R���f���T�͑S���g��ꂸ30�N�o��

425�ł��B�A�肪��x���Ȃ�Ԏ����x��Ă��݂܂���B

>>455 �����͒Z���ɒ��Ӂi�q���[�Y�ی�j

�o�͑��ŒZ��������ƁA���ꂷ�Ȃ킿���͑���Z�����������ƂɂȂ�

�~���^�̃V���[�g���[�h�j��Ɣ�ׂ�

�ߕ��ׂʼnĂ����S

�~���^�C�v�̃X�C�b�`�f�q�̃V���[�g���[�h�j��͋��|�B

1�����q���[�Y����Ԃ�������Ȃ���?

>>467 �~���̏ꍇ�q���[�Y�����Ƃ��̓d���͂ǂ��ɗ���čs�����H

�H����100�~�Œ@�����肳��Ă�J�������W���[�����Ďg����́H

>>468 ���肪�Ƃ��������܂��B

�C���_�N�^�̈ʒu��SW---GND�Ԃ��Ǝv���Ă��܂����B

SW---SW---L---����---GND�ł��ˁB����ƁA

�����d���d�����A���ׂɂ��̂܂܈�������̂ŁA��H���S���ł��ˁB

���Ȃ݂ɁA�ǂ̂悤�ɂ��Ă��������Ă���̂ł��傤��?

�d���ɂ����SW�̃V���[�g�����o���āA�o�͒[�q(���ג[)��

�ʂ̃g�����W�X�^�ŃV���[�g������A�Ƃ��ł��傤��?

�߂��Ⴍ���ᎋ�F���̂����������Ă�������

>>470 �T�C���X�^�ɂ�鎩�E��H�͌�����������B

����������PC��CPU�����DC-DC�������A3.3V�n���ȁH��12V���|������

>>470 �⑫����Ƥ���E��H�͉ߓd���ی�Ŏg���Ă����

�����܂ł���͓̂��ʂȏꍇ�ŕ��ʂͤ��D���l

>>475 �ł��A

���ג[�q�̗��[�Ƀc�F�i�[������Ă���̂����܂���ˁB

1/4W�N���X�̏����Ȃ�ł����B�ʂ̖ړI���ȁB

�s��HDD�̃R�l�N�^����Ƀc�F�i�[�ƃq���[�Y�������Ă�B

�n�[�h�I�t�Ń~�j�l��̃��[�^�[50�~�Ŕ���������

�M�����܂��B�E�H�[���M���I�X�X���B

>>476 ��[�B�d����H�̏o�͑��̃v���X�A�}�C�i�X�Ԃɏ������c�F�i�[���g���Ă���͉̂��͌��Ȃ��ȁB

�������Ă��낢��ȕ���̉�H���݂��킯����Ȃ��̂����ǁB

(�₽��ł����c�F�i�[�ƃq���[�Y�̑g�ݍ��킹�͌������Ƃ�����)

�c�F�i�[���f�����邩�A�q���[�Y����邩�ǂ��炪�������A�Ƃ��������Ȃ낤���B

���[�h�i�́�����500mW�̃c�F�i�[�ŁA10ms��30K/W�B3W���炢�܂�OK�ƍl������A5.6V�̃c�F�i�[�Ȃ�0.5A���炢�܂ł͂��������B

http://www.vishay.com/docs/85588/1n5221.pdf 100mA���炢�̑��f�q���[�Y�Ȃ�A10ms 0.5A�Ő�邩��?

>>480 >(�₽��ł����c�F�i�[�ƃq���[�Y�̑g�ݍ��킹�͌������Ƃ�����)

���͑��Ȃ�@����́A���[�h�_���v�p�ł͂Ȃ����ȁB�����ԗp�B

>>482 ���Ԃ�ł��B�ԍڂ̊�ł��������Ƃ͊ԈႢ����܂���B

�}�C�R���̃f�[�^�V�[�g���Ă���A�d�����}�C�R����Vdd�ɂȂ��ł����āA

>>484 ���̔F���͏����Ⴂ�܂�

>�d���������A�}�C�R���ɑ��ċ}���ɓd����������̂�h������

���̕������Ⴂ�܂�

>�����Ă���t���ĂȂ��ƃ��o���H

�����H�ɂ��܂����A���Ė����Ă����C�œ������Ƃ����X����܂�

�t���ĂȂ�����}�C�R��������A�Ƃ������Ƃ͂قƂ�ǖ����ƌ����Ă����ł�

�t���ĂȂ��Ƃ���������ƌ듮�삷�邩���H�ʂ̘b�ł�

�}�ɓd�C��H���u�Ԃ������āA���̏u�Ԃ������̃R���f���T���狟�����Ă��炤����Ȃ낤�B

>>485-486 ���肪�Ƃ��������܂��B

�����������R�ŕt���Ă��ł��ˁB

�Ƃ肠�����t���Ă����܂��B

>>484 �}�C�R���̖��O������

����47uF�͂��Ԃ�p�X�R�����낤����

�d��-Vdd�̈Ӗ�����ł̓p�X�R���ł͂Ȃ�����(-Vdd�Ƃ����̂�-3.3V�������肵����)

���̃}�C�R���̃p���[�I�����Z�b�g�̍�@���ǂ��

>>455 �v����ɍ���̏ꍇ�́A1A���v��钼���d���v����������Ƃ������Ƃ��B

���̓d���v��d���ɒ���ɓ���āA���̋@��삳���ēd�����v��A�����ď�����H�̕ϊ���������A

���̓d�r�œ���ł��鎞�Ԃ͊T�Z�ł���B

��r�I�������Ӊ��x50�`60�x�A�Ǐ��I�ɂ�70�x�߂��̔��M����ꏊ��24����12V23A�𗬂��ׂ̔z����T���Ă����ł����Ȃ��Ȃ�������܂���B

>>490 �ӂ��̃r�j��������70���Ȃ�퉷��i��6�����炢���ڈ����ۂ��B

�ƂȂ�ƁAAWG10��AWG12���K�v�B

�~�X�~ FA PSE�Ή� 150���ϔM �t�b�f�����≏

http://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500116610/?CategorySpec=00000041253%3A%3A10%2C12%0900000041260%3A%3Ab �ϔM��������Ԃ�A70���ł̌y������0.86�BAWG16�ł������Ȃ��͂Ȃ������B

�d�������ł����Ă��A

�E���M������͉�������

�E�d���͑��˂��肹���ɒZ���B�ł����C�𗬂��B

>>492 ���̃T�C�g�@�l�K�{�Ōl�ɂ͔����ĂȂ��ł���ˁH

�o����}���c��m�^���E�Ƃ��A�l�ōw���o����T�C�g�ł��肢���܂�

�d���̐ݒu�ꏊ�͔��M���ł����̏�ɂ���[�q�ŁA�z�u���̏�킹�邵���Ȃ���ł�

���C�ɂ̓t�@����t���Ă��܂�

>>493 5.5sq�̎����ԗp�X�s�[�J�[�i�A�[�V���O�j�P�[�u���@�ϔM100�����炢����

��Ƃ̊ԂɃe�t�����V�[�g���炠����̂����i���M�����Ȃ邩�H�j

>>493 �Ȃ�Ŏ����Œ��ׂ悤�Ƃ��Ȃ��H

>>494 �d����������ď��ł����H

�e�t�����V�[�g�͎g�������ƂȂ��̂ŕ�����Ȃ��ł������������ł�

��̕ЖʑS��ɔM���̃`�b�v�������Ċ���ʂɃt�@���̕��Ă�`�Ȃ̂�

>>495 �����Ȃ�ɒ��ׂĂ݂���ł����d���̕��͑��v�ł��ϔM�̕��őʖڂȂ��̂������ĂȂ��Ȃ�������Ȃ���

�K��������̂������Ă��̔��P��100m��������@�l���������������肵��

>>496 �I���C�f�̃V���R�[���S���≏�d���ARSCB 3.5sq ������ł�����Ȃ��H

>>493 �l���Ǝ���Ώۂ���B

���Ȃ������ɁA�u��������v���Ƃ�����A

�u�����J���v�݂����ȕ�����\�D�ɕ��L���āA�����o�^���Ĕ���������Ηǂ��̂ł͂Ȃ��H

�����ŐK���݂��Ă���RS��`�b�v�ł����������ł��Ȃ��悤�ȋC������B

�ʂɕ\�D�ɏ����Ȃ��Ă����v

>>496 �����ɑϔM�K���X�`���[�u�i�O���X�t�@�C�o�[�X���[�u�j��킹�Ďg���B

180�x�܂ł͑ς���B

����ł��B

���̉摜�̏㑤�ɋ�F�̃p�[�c��������Ǝv���̂ł����A����̓X�C�b�`�̐ړ_�ŁA

���̃p�[�c������R�ق����ł��B

�ǂ��������Ă���d�C�V���b�v��m��܂��H

���̃X�C�b�`���Ɣ��������Ȃ��ł����H

>>501 �~�X�~�͎�����������̂ɐR���������āA�u�@�l�o�L���{�v���K�v����B

���炭�Ɩ����e�͌��ĂȂ����낤���ǁA�@�l�����݂��ĂȂ��ƃ_���ł���B

�d�b�ƗX�ւŊm�F�������

>>505 ���ʁA�ړ_�̓Z�b�g�őւ�����̂ł����A�Ό����͗ǂ��̂ł����H�@�X�C�b�`�͂����Ă��X�v�����O���ւ���܂��̂ŁA������l���͕s�v�ł����H

�d���X�C�b�`���Ǝv���܂����A��L�̂悤�ȍl������A�X�C�b�`�S�̂Ō������܂��B

�ړ_�͌����ł���̂́A�d���@�p�̂�����x�傫�ȓd���p�f��(�����[)���炢���Ǝv���܂��B

>>507 ���肪�Ƃ��������܂��B�Ό����͑��v�ł��B�o�l����肠��܂���B

�����������Ă��Ȃ��̂Ȃ�A�S�Č������邵������܂���ˁB

TFT�t���ɒ��킵�悤�Ǝv���̂ł���2.4�C���`���Č��\�������ł���ˁH

>>509 >�Ó��ȑ傫���ł����H

�ړI�������̂ɁA�Ó����ւ����������������w

> �ړI�������̂�

��e��MLCC��DC�o�C�A�X�����ɂ��Ď��₳���Ă�������

>>493 �~�X�~ �㗝�w��

�Ƃ�

�~�X�~ �w����s

�Ƃ��ŃO�O���Ă݂ĂˁB

�i���͂�������Ɩ������ǁA�u���O�ɑ̌��L�����Ă�l�����傱���傱����j

>>510-511 ���肪�Ƃ��������܂��B

����ł͂���𒍕����Ă��܂��B

>>505 ���i�����s�̑O���ō���Ă���̂��낤�������ĂȂ������

���������i�����H�ꌩ���Ă��������邳���������畔�ނ̉������������낤��

�g�ݗ��đO�̕��ތ��i���̂��ǂ����炩���肵���̂���

>>356 �܂���356����̂����Ƃ���ł����I

�z���ɂ���݂������āA�V�[�����O���Ă�������H�Ɏ��t���ĎP�ɂƂ���Ă܂����B

�P���̂����ꂿ������̂�9000�~�A�o���5000�~�������ł��B

>>357 ���݂܂���B�ʐ^��up�̎d�����킩��Ȃ��āc�ł�357������������Ă�̂ŊԈႢ�Ȃ��ł��B

�|�������̂œd���ɂ͐G��܂���ł����B

>>358 30�N�ȏ㌚���Ă�A�p�[�g�ŁA�P���R���̂������̂ŕR�����������܂܂܂Â��Ă��܂�����ł��B

����őS�̏d���������ė������Ƃ����c

�s���ӂƂ͂����ɂ��o��ɂȂ��Ă��܂��܂�����

�F���k�ɏ���Ē������肪�Ƃ����܂����܂����B�Ԏ��x���Ȃ��Ă��܂��Ă��݂܂���ł����B

>>514 ���ꂵ�������˂��̂���J�X

295ch��HD�ł��邩�̂悤�ɂ����ƕ\�����Ă����̂͊ԈႢ�ōςޖ��Ȃ̂��ȁB

>>518 �z���Z���Ŕ����Ă�悤�Ȉ������Ɛc�����������قǍׂ���ˁB

���̐��i�p�ɍ��ꂽ�P�[�u���ŁA��[������Ə펞������d���l�̓f�J�f�J�Ə����ꂽ�l�̏\���̈���x�����Ă킩���B

�܂��Ƃ���HIV�P�[�u������肵���ق��������B

�z���Z���Ŕ����Ă�����̃u�[�X�^�[�P�[�u������

>>506 �~�X�~ �́A����ҕی�̖@���K�p�����邽�ߎ��ƎҌ���ɂ��Ă��Ȃ��́H

�o�L��̒�o�͊|����㕥���̂��߂ŁA�J�[�h���ςȂ炢��Ȃ���Ȃ��H

>>523 �m���Ɏ����͒��ߓ������U�荞�݂����ǁA���O�̑ł����킹�ł͌��ϖ@�ɂ��Ⴂ�̐����͖��������Ȃ��B

���ϖ@�͐����ύX�o����悤�����ǁB

���ł��邩�ǂ����������Řb�������Ă��d���Ȃ�����B

>>517 �A�p�[�g�͒��݂���ˁH

�Ǘ���Ђ܂��͑�ƂɌ����A�C����͑�ƕ��S���Ǝv�����ǂˁB

�����������ᖳ���āA�W�X�Ƌɓ�����O�Ɍo�܂���������炢���Ǝv���B

�i�z���g�Ȃ�C���˗����Ǘ���Ђ��Ƃɂ���̂��x�X�g�����j

>>525 �l�ɂ͔���Ȃ��������m�ɋL�ڂ���Ă邩��

�f���ɕ����R�[���Z���^�[�̂��o����ɒf����B

�l���Ǝ҂����Ǔo�L���ĂȂ����J�[�h���Ϗo���邩��

�����ׂ����낤�B

HP�ɂ͋�s���ςȂ�o�L��Ə�����Ă�悤�ɓǂ߂�B

>>527 �R�[���Z���^�[�ɓd�b����Γ��e�͋L�^�Ɏc�邩��A�f��ꂽ�Ƃ��Ă��͍s���B

����ł����������₢���킹��������Όl�ւ̔̔����������邾�낤�B

�����Ƃ͂����������̂��B

�ǂ���������������̖��������ȓz���h����

Amazon��1500�~�ȉ��̃N�b�L���O�X�P�[�������������Ƃ���A

���{���[�J�[��1kg�Ƃ�2kg���ő�l�ł����A�������[�J�[�Ǝv������̂�5kg�̂��̂������ł�

����͒P���ɐ��x�������Ĉ�������Ă邾���ł����ˁH

����Ƃ��Z���T�[���x���͓̂��{���[�J�[���g���`2kg�̂��̂Ƒ卷�Ȃ�����

�ȉ�URL�̂悤�Ȑ��x��邽�߂ɂ�����5kg�ɂ��Ă���̂ł��傤���H

http://www.pref.gunma.jp/05/p18710039.html >>519 ���ꂵ�������˂�w

���ꂵ�������˂���www

�`�b�v�����͂�DIP�����悤�Ƃ��Ă���̂ł����A������������܂���B

>>532 �E�u�`�b�v�v�����ł͂킩��Ȃ�����ǁA�ϊ�������݂���̂Ȃ�A������g���̂��ǂ��̂ł́H

>��������ƃ`�b�v���ӂ̉�H���V���[�g�������ł��B

�����������Ƃ�����ꍇ�́AIC�̉��ɂ����郆�j�o�[�T����ɃJ�v�g���e�[�v(�|���C�~�h�e�[�v)��\��܂��B

�̂͂�����Ɠ���ł������A���͔����₷���Ȃ��Ă��܂��B

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-09380/ http://www.aitendo.com/product/7137 �����N��̐����̉��x��������A�n���_���Ăŗn����̂ł�? �Ǝv���邩�����܂��A���v�ł��B

>>533 >���ł����Ȃ莿��ɓ]�����́Hw

�ނ��B��l�̐l�����ׂĂ�m���Ă�킯�ł��Ȃ����A��������A���₵����A�ŗǂ��̂ł͂Ȃ��ł����ˁB

�����₵�Ėʔ�����悤�Ȃ��Ƃł��Ȃ��Ǝv���̂ł����B

>>532 �܂��̓��C���{���_���B�b�͂��ꂩ�炾�B

>>534 �����������̂������ł��ˁB

���ꂪ������������ł��B

�ϊ���͂���܂���ł����B

DIP�����������i�Ȃ甄���Ă��܂������A

�`�b�v�����̏ꍇ�Ɣ�ׂ�4�{�ȏ�̉��i�ł����B

4�{�ȏ�͂�����ƁE�E�E�B

�Ƃ肠�������̃e�[�v�ł��������ł��B

���肪�Ƃ��������܂����B

>>536 ��Ŕ����̂͂�����ƌ������ł��B

>>537 ������ƑO��BLE�̘b���ȁB

���Ɣ���Ă������Ȃ̂ɁA�ϊ�����Ȃ����̂��Ƃ��ǂ�����܂��ˁB

>>530 �v�ʖ@�Ƃ����̂������Ă��Ȃ�

�������̏d����Ɏg���ɂ͌^���F����Ă̂��Ƃ�Ȃ��Ⴂ���Ȃ���

�ő�\���͍ŏ����̉��{�����Ă����̂��B�ꂽ�K���ɂ�����

1200�{�ȉ��ɗ�������

�ӋC���݂������2400�{�Ƃ��⏕���i���x�ۏȂ��j���Ă̂���

�̂̋Z�p�����Ȃ̂ō��͂����Ƃ悭�ł���͂��Ȃ��A�ʎY�Ȃ͑��ŖZ����

����ł��B

�����͖����ł�

>>539 >�̂̋Z�p�����Ȃ̂ō��͂����Ƃ悭�ł���͂��Ȃ��A�ʎY�Ȃ͑��ŖZ����

�m����������Ȃ恎�f�l������

>>540 ����@����Ă����������ች�����Ȃ��ł���B

���������@�\��������@�킩������Ȃ������B

>>540 �m���ɁA���̉�H���킩��Ȃ��̂ŋ����ė~�����ł��B

���������āA�����v��(���Â���)����悤�ȉ�H�Ȃ�A

�Ȃ����@��̃��b�g�����傫�����āu�����H�v�Ɏg����IC���M���Ȃ���

IC�̕ی��H�������āA�M����������off����߂遨������on���M��...�̌J��Ԃ�

��������܂���B

��H�}����up���Ă����A�������킩�邩������܂���B

�A�i���O�X�C�b�`�̎g�����������ĉ�����

>>539 �o�J�Ȃ��疳������Ȃ�B

�ʎY�ȁH

����ȂƂ��݂ĂȂ��ŐV����߂�w

����Ȃ���Ƃ����ɂȂ���www

>>545 �ǂ�����ăI�t���悤�Ƃ��Ă�H

4�b�ȏ�I�������ςȂ�����B

>>547 ATX�d���P�̂ł̎g�p�ł�

ATX�d����24�s����PS_ON��GND��TC74HC4066��1��2�s���Ɍq���ł܂�

�����ɊԂ�2k����100���̒�R��ɓ���Ă݂���I�t�ɂ��邱�Ƃ��ł����̂ł����I�t�ɂȂ�����Ȃ�Ȃ������肵�Ĉ��肵�܂���

�ȉ����Ă݂�

>>549 GND�̋��ʉ�����������ɂȂ��Ă����悤�ł�

���킹���瓮���܂���

����ő��v�ł��傤���H

ESP-WROOM-02����HC4066��3.3V�Ŏ���Ă��܂�

HC4066��13�s���ɓ���̂�3.3V�Ȃ̂�VCC��3.3V���Ǝv�����̂ł����ԈႢ�ł����H

PS_ON��GND�̊Ԃ�4.56V�ł���

>>551 �d���ȏ�̓d����������_������

>>552 4066�����o���Ȃ��Ă��I�[�v���R���N�^�[�ŗǂ��̂ɁB

>>554 ���^�]���ōׂ���������

>>554 �Б���gnd�̃A�i���O�X�C�b�`�͎����I�[�v���h���C��(�R���N�^)�Ɠ���������

�A�i���O�X�C�b�`�̓d���͈͈ȏ���s���ɗ^���Ă͂����Ȃ��̂ŁA

�I�[�v���h���C�����g���Â炭�Ȃ�B

���̖�������������@�́A�\�Ȃ�4066�̓d����

ATX�d����5Vsb�����鎖����

>>556 ESP-WROOM-02(�X�C�b�`�T�C�G���X��ESPr Developer)����5V�ł̓_���ł����H

>>557 4066�̓d���d����ps-on=4.5V�����������āAGND�����ʂɂ���A

�ǂ����狟�����Ă������B

>>558 ���肪�Ƃ��������܂�

�������������Ȃ�ł����AGND�����ʂɂ��鎖�ɂ���

�����ATX�d���ƒ��ڌq���܂�����

>>547 �̂悤�Ƀ}�U�[�{�[�h�Ɍq����ꍇ��GND�͂ǂ��Ȃ�ł��傤�H

�}�U�[�{�[�h�ゾ�ƃX�C�b�`�[�q�̂ǂ��炪GND�����������ł�

MB��GND��ATX��GND�Ɛڑ�����Ă�̂ŁA�{���͂ǂ���ł��ǂ�

�}�U�{���PowerSW�[�q�́A�ӂ��Б�GND�Ȃ̂�

>>532 �s���w�b�_�̃v���X�`�b�N���M���M���܂ʼn����Ċ�\�ʂ���Ђ�����Ԃ��đ}������

�n���_�������ƃv���X�`�b�N�}���Ȃ����Ă����������̂܂܂ł�

�ϊ�������Ċm������IC��荂���Ă��₵���Ǝv�����Ƃ����

�ʂ̇@�A�̓^�b�`�Z���TIC��TTP223B �����e�[�v����œ\��t���@�@������e�X�g�̂��߂̃v���g��ō���1pin�Z���T�o�͂���Q��������@4pin�g�킸5,6pin�V���[�g�@�A�͓d���t�B���^�������w�b�_�s������̓������Ă�����

�B-�D�̓A���vIC��LM4871 @6�~�@2,3pin�V���[�g 7pinGND�ŁAIC���ɕ��M���˂������e�[�v�\����GND��

�e�X�g�p��dip���������A�{�ԉ�H�ł͒��ڎւ̖ڂɎ���������GND��傫���������

�e�s���͇D�̂悤�ȓ�������-���̓w�A�s��-��4��Ƀn���_������������@�R�̎��ɋȂ��������ł��������������E���������������̂ŁB�����������͎̂����I����Ă���

�q�}�ɂ܂����Ă��Ȃ�Ƃ��������ۂ������߂�ǂ�������8�s�����炢�����E

>>543 544

http://fast-uploader.com/file/7030282991054/ ���C�u���Ɏ���̉�H�i�S�_�ɋ�����d�C�������ē���ꂽ���A

�_�������Ȃǂ����ɂ��Đ≏�����A���ɃR�C�����܂�������

¯���ʃe�X�g������ƕЕ��������ʓd�A�Е����͒�R������)

�����t�������̂ł��B

�`�J�`�J����͓̂��ʂ̎u�����̂�����������܂��A

���Ƃ����Ȃ��_�C�I�[�h�݂����ɂȂ��Ă���̂��킩��܂���B

�E�W�c�X�g�[�J�[�E�d���g�ƍߔ�Q�̉Ȋw�I�����y�сA�Z�p��̍����͈ȉ��̃A�h���X�� �i�x�@���ޔ��j

http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/12517/1415977550/ �����ǂ܂����āA�M���́A�W�c�X�g�[�J�[�E�d���g�ƍߔ�Q�҂������njĂ��o���Ȃ�

�E�W�c�X�g�[�J�[�E�d���͔ƍߔ�Q�̉��Q���u�ɂ��āA���[�U�[�͐ԊO�����ƋO���������Ȃ����A�O������O�ꂽ��A�v����������ɂ߂邾�낤�B

�}�C�N���g�̎��g���т�������A���[�U�[�Ă�A�O���������Ȃ����A �O������O�ꂽ��v�����o���Ȃ�����A�v���͍�����B

�w�ҁE�����҂ł��ؖ��͍�����B

���ɂ̌l�U�����\���B

���[�U�[�E���[�U�[���Ǝ˂���Ă���Ǝ咣���Ă��邩��ƌ����āA���_�a�Ƃ͌���Ȃ��B ����ɂȂ邼�A�l���I�ɂ��B

���[�U�[

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC ���[�U�[

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC ���[�U�[�|�C���^�[

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC �E�}�C�N���g���o����

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E6%B3%A2%E8%81%B4%E8%A6%9A%E5%8A%B9%E6%9E%9C �t�@�N�g�V�[�gNo.226 1999�N6�� �d���E�ƌ��O�q���F�u���[�_�[�Ɛl�̌��N�v

http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/radars_226.pdf �d�g�͕��������[��B�����ɏڂ�����������邩��A�����Ă����ĂˁB

�w�K�����I�Q�x��R�b�̐����A�p���X�d���g�̃t���C���ʂɂ�鎨�̉��̒e���g��

http://tenmei.cocolog-nifty.com/matcha/2013/04/post-6f27.html ����ł��A�d�g�͕������Ȃ��Ƃ����z�́A�Ȋw�̓G���B

�W�c�X�g�[�J�[�E�d���g�ƍߔ�Q�̉��Q���u�̓��[�U�[�E���[�U�[�炵����

�E���[�U�[����ɂ��Ēm�낤�I

�h�L�������^���[ - �����̐푈�@���[�U�[����

�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �h�����Ƃ́A�قځA�s�\�B�j����ȏォ����

�E�W�c�X�g�[�J�[�E�d���g��Q�̉��Q���u�����[�U�[�E���[�U�[�ɂ����̂��Ƃ�����A���[�_�[���g���͂��B���Q�҂ɂ͂��̂悤�Ɍ����Ă���n�Y�B������ƁA�G���ł��B

64MHz�̓d�g���g���ĎB�����Ă���MRI�̓���

MRI Shows What Sex Looks Like From The INSIDE | What's Trending Now

�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �����Ă���e����A�]���܂߂āA���[�U�[���Ǝ˂���A��Q��������s�ׂ���������

�Q�l�܂ł�CT�̓���

Radiologist discusses CT and xray small bowel obstruction Imaging

�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO PCB Imaging: 3D/CT X-Ray Animated Slicing (Top to Bottom)

�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �E���[�U�[�E���[�U�[���J�����ꂽ�̂��A1950�N��ȍ~�A���[�U�[���̔��U��1953�N�A���[�U�[�̏��̔��U��1960�N

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC ���̋L�O���ׂ��N�ȍ~�́A�l�̂̎��R���Ό��ۂ͉�����

�l�̎��R���Ό���

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E4%BD%93%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%99%BA%E7%81%AB%E7%8F%BE%E8%B1%A1 No.31�@�ˑR�l�Ԃ��R���オ��A�Ď��Ɏ���u�l�̔��Ό��ہv

http://ww5.tiki.ne.jp/ ~qyoshida/kaiki/31zintaihakka.htm

No.157�@�l�̔��Ό��ۂQ

http://ww5.tiki.ne.jp/ ~qyoshida/kaiki2/157jintaihakka2.htm

�l�� ���R ���Ό��� : �l�̑̂��ˑR �D�ɂȂ�܂� �R������ / ���E�̏Ռ��X�g�[���[

dailymotion����̃^�C�g���Ō������Ă�

�E���X�N���V�O�i������

�����̂�����́A�W�c�X�g�[�J�[�E�d���g�ƍߔ�Q�̊�b�m���Ƃ��āA�m���ĉ������B�A�����J��g�قł̎����ł�

���Ȃ��̔]�͒N�̂��́H�i�P�j���X�N���V�O�i�� �O��

http://nueq.exblog.jp/17871225/ ���Ȃ��̔]�͒N�̂��́H�i�Q�j���X�N���V�O�i�� ���

http://nueq.exblog.jp/17875689/ ���X�N���V�O�i������

���Ȃ��̔]�͒N�̂��́H�i�P�j���X�N���V�O�i�� �O��

http://nueq.exblog.jp/17871225/ ���Ȃ��̔]�͒N�̂��́H�i�Q�j���X�N���V�O�i�� ���

http://nueq.exblog.jp/17875689/ ���[�U�[�E���[�U�[

���[�U�[

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC ���[�U�[

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC ���X�N���V�O�i�������ƕ������킹�ȁB

���[�U�[�E���[�U�[�J���j�Ƃ��������킹�ȁB

�u�d������v�J���͂����܂Ői��ł���I

�u�r�`�o�h�n�v 1997.10.8���@���ҁE��UPI�����x�ǒ��O�����E�f�C�r�X

�č��ɂ������v�ȁu�d���g�}�C���h�R���g���[���v

https://plus.google.com/110783017519913600743/posts/5gq8nq3sQQv �p���h���v��Ƃ����̂����邼 �i�W�c�X�g�[�J�[�E�d���g�ƍߔ�Q�ɂ��āj

�r�̑��Y�N�̃u���O

�p���h���v��iPandora Project�j

http://blogs.yahoo.co.jp/ino_medaka/34513341.html �l�̉��u����̎��g���@CIA�ɂ��p���h���E�v���W�F�N�g�ƃ]���r��

http://ameblo.jp/mst9/entry-10609519233.html �W�c�X�g�[�J�[�E�d���g�ƍߔ�Q�ɂ���

�}�C�N���g�̊댯���@�@�̊O�ɂ����p�w�ҒB

�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO ��MI5����Dr. Barrie Trower�̌��d���g����@

�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO Ư���ު�����m HAARP �@���Ȋwʲø���]�@

�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO ����u�A�d�_�@�]�N���ҁv

https://vimeo.com/119665215 https://vimeo.com/118485020 https://vimeo.com/119029616 �f��Ȃ̂ł����A�W�c�X�g�[�J�[�E�d���g�ƍߔ�Q�̓��e�ɂ�������ł��B

�ɂ���������A���ĉ������B

�N���[�v�]�[�� : �}�C���h�E�R���g���[��

https://goo.gl/UQ9t4m �u�����B�͎���o�����l��ǂ����ޕ��@��������Ă��v

���[�U�[�E���[�U�[�A�t�H�m�����[�U�[���K������@�������̍��ɂ͖����悤�Ȃ�ł�����

�����̃��J�j�Y���Ɋւ��ĕ�����₷��������Ă�T�C�g�������Ă��������B

>>571 �t���C�o�b�N�^�̏ꍇ�A�������~�������p���Ă��錴���͓����ł�

�C���_�N�^�ɃG�l���M�[�߂Ă�������o���ēd���ϊ������Ă��܂�

�����ƍ~���̈Ⴂ�́A�C���_�N�^����G�l���M�[�����o���Ƃ��ɁA

�C���_�N�^����͓d���ɒ���ɓ���邩�A���͓d������藣���ďo�͂�

����ɓ���邩�̈Ⴂ�ł�

�����̌��E�́A�C���_�N�^�ɂǂ��܂ŃG�l���M�[��~�ςł��邩�Ő�������

����̓C���_�N�^�̋��e�O�a�d���i��ʂɂ͒����d���d���Ƃ����܂��j��

�o�̓f�J�b�v�R���f���T�̑ψ��Ŏ�Ɍ��܂�܂�

�ׂ������ƌ����ƁA�X�C�b�`����MOSFET�̋��e������R���f���T�̋��e���v���d��

�ɂ���Ă���������܂�

��{�I�Ȍ����͉��L���Q�Ƃ���킩��ł��傤

http://www.tdk.co.jp/techmag/power/200807u/ >>570 �Ǝˌn�̃��[�U�[���K������@���͂���B

������p���i���S�@ �� �O�O��

�o�͌����x�ɂ���Ĉ�ʔ̔����֎~����Ă���K��������B

�ŋ߂ł����o�͂̃��[�U�[�|�C���^�[���l�A���̔����Ă����҂��ߕ߂���Ă����j���[�X����������B

�����J����

���[�U�[�����ɂ���Q�̖h�~��ɂ���

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei/050325-1.html ���[�U�[�@��̃N���X�ʑ[�u�

>>571 �m���ɁA�d����荂���d�����o�Ă���Ȃ�āA�ςȊ��������܂���ˁB

���̓����́A�R�C���ƌ������i�ɂ���܂��B

��U�A�R�C���ɓd�r���Ȃ��ŁA�����ēd�r���O���܂��B

���̊O�����ɁA��������u�ł����A�R�C���̂ӂ��̒[�q�ɁA�d�r��荂���d�����o�܂��B

�́A�d�q�r�b�N�����Ƃ����d�q�H�삪����܂������A

��������������ł��B

���̃R�C���̓d�C����ꂽ������肷��̂��A�Ђ�ς�ɂ��A�d�r��荂���d�����A

�o�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�d�r1�{����A���ł��ł���̂́A�����������Ɗ��ł��܂��܂����A�����d�����o�邽�߂ɁA�]���ɂȂ��Ă��镨������܂��B

����́A�d���ł��B�d�C�̂���d���̑傫���́A�d���Ɠd���̊|���Z�Ō��܂�܂��B������ЂƂ́A�d�͂ƌ����܂��B�܂�A�d�������肪�����Ă��A�d�������o���Ȃ��ƁA

�͂ɂȂ�Ȃ��Ƃ������ł��B

�R�C���͍����d���͍��Ă��A�����悤�ɓd���܂ł��́A���܂���B

>>571 ���b�g�̊T�O�������ĂȂ�����

���w�Z�ŏK����

>>574 >>572 �ɂ����������ǁA�����͓��͓d���ɒ���ɃC���_�N�^�����邱��

���{���Ȃ̂ł����āA�C���_�N�^�̋t�N�d�͂����͓d���d�����

�K�������傫���K�v�͂Ȃ���ł���

�`���[�W�|���v����_���Ȃ�H

>>579 �������OK�ł��B

�ł��A�X�C�b�`����������K�v�ɂȂ��Ă��܂��A���܂���p�I�ł͂Ȃ��ł��B

�_�C�I�[�h���X�C�b�`�ɂ��鎞������܂��B

>>578 ���肪�Ƃ��������܂��B�����ł����ˁA

>>571 >>574 �̑����ł��B

>���̓d���ȏ�̂��̂��ǂ�����N���ďo���ł����ˁB

���������A����͋^��ł���ˁB

�o�l��S�����v���o���Ă��������B�S���𗼎�łс[�[��ƐL���āA�Е����p�b�Ɨ�����

�����Е��Ɂu�p�`���v�Ɠ������Ēɂ��ł��B���̒ɂ��͂̌��́A�������S����L�������Ƃ̂������ł����A

�����āu�p�`���v�ƒɂ��悤�ȐL������������1�b�Ԃ��炢�����āu�W���W���v�ƐL���܂����B

�������Б����u�p�b�Ɓv�������ƂŁA�u�ԓI�ɋ����͂��N�����ƍl�����܂���?

�������̗͂ł����A���Ԃ������ăS���ɈЗ͂�^���āA

�������u�ŕ��o����ƁA�������͈ȏ�̗͂��o�܂��B

�{�[���������グ�ăp�b�Ɨ��Ƃ��ƁA�n�ʂɑ傫�ȏՌ���^������̂��A�����ł��B

�S����{�[���ɗ^�����͂ƁA����ɗv�������Ԃ̂����Z�����傫���̈З͂��A

�S����{�[���ɏ��ڂ��āA�������u�ŕ��o����ƁA�傫�ȗ͂ɂȂ�܂��B

���́A�R�C���̓��������Ɠ����ŁA

�������Ԃ����ēd�C��ʂ��āA�Z�����ԂŁu�p�b�Ɓv��ƁA�傫�ȏՌ����o�܂��B

�d�C��ʂ����Ԃ������ƒ�������A�����Ƒ傫�ȈЗ͂��o�܂��B

�e���̐����ł́A�����Ȃ�G�l���M�[�Ƃ��C���_�N�^���X�Ƃ��̌��t���o���Ă���

�킩���Ă���l���A�킩���Ă���l�Ɍ���������������̂ŁA

�킩��Ȃ��l��ɂ́A���̂��Ƃ��T�b�p���킩��Ȃ����Ƃ������ł��B

(����͂������Ƃ������܂����ǂ�)

>>580 ���₢��A�R�C�����ƕ�����ɂ������Ă�B

�d�����オ��d�g�݂̐����̓C���_�N�^��p�������̂��R���f���T��p�����`���[�W�|���v�̕������S�҂ɂ͕�����₷���ƌ��������̂ł͂Ȃ�����

�d�����オ��d�g�݂͂��낢�날�邯�ǂ��Ă��Ƃ�

>>583 �����Ă�A���ĕςȌ������B

�_���Ȃ�?���Ď����

>>580 �͂����Ɠ����Ă���Ă���̂ɁB

��H�Ƃ��ă_��(�Ƃ��������p���̗D��)�́A���Ȃ��ɂƂ��Ă̕�����ɂ����Ƃ͊W�Ȃ��킯�����B

�Ƃ���ŁA�R�C�����Ɖ����킩��ɂ�����ł��傤�B

>>571 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1465382289/35 �R�C���͓d���Ɋ�����t���镔�i�Ɨ�������B

���������d���������d�����ꎞ�I�����Ǐo�������ł���

�m���ɃR�C���̘b�͂킩��ɂ����ˁB

�R�C���͓d���ŃG�l���M�[��ۑ����邯�Ǒ������R���f���T�ɔ�ׂČ��Ⴂ�ł����Ƃ����ԂɔM�ɂȂ����Ⴄ�ˁB

>>589 >�R�C���̓V���[�g���Ă����Ȃ��ƕێ��ł��Ȃ����B

�m���ɂ��̒ʂ肾���ǂ���͒��`���R�C���̏ꍇ����

�����̃R�C���ł�

>>590 �̒ʂ肾

���͖{���I�ȂƂ���𗝉��������Ȃɓ�����Ȃ�

>>589 ����̎w�E���Ă���|�C���g�͂܂��ɃR�C���̋������Ƃ����ɂ������̂�

���Ă��闝�R��\���Ă��

�u�G�l���M�[�����߂�v�ƌ������Ƃ��ɁA�ǂ����Ă��ÓI�ȃC���[�W������

DCR���[���łȂ��������E�̃R�C���ł͐ÓI�ɃG�l���M�[��ێ���������l��

����Ŗڂɂ��邱�Ƃ��Ȃ�

����R���f���T�́A�R��d�����͂���ǁA�������E�̃R���f���T�ł����Ă�

�l�Ԃ��ÓI�ł���Ɗ����鎞�ԃX�P�[���ŃG�l���M�[��ێ��������邩��

�G�l���M�[��~����Ƃ����C���[�W�������ɗ����ł���̂��낤

>>593 ���̒ʂ�ł��ˁB�ێ����Ԃ��Ⴄ�B�e�X�^�[�Ōv��܂�����B

���邢�́A�d���̒Z���`�F�b�N�̂Ƃ��ɃW���[�b�Ɛj�������̂������

�u���[�A�R���f���T�̎d�Ƃ����v�Ǝv����B

>>592 L�̎����āAminus �͕t���܂���ł�����?

�R�C���̃C���[�W�Ƃ��ẮA�Œ肵�Ă��Ȃ��o�l�ɗႦ����A��H�ł̓t���C�z�C�[���ɗႦ����F�X����ȁB

>>594 ���邩�ǂ��������Č��ǂ��܂���ł�����

�t�N�d�͂���������܂ōl������}�C�i�X���܂���

���`���R�C���ő}�������̏�����DC�N�����v���[�^�[�œd�������

�R���f���T���d����ێ����Ă���l���e�X�^�[�Ō��鎞�̂悤��

�d������������ԕێ����Ă�l���ϑ��ł���ł��傤

�E1MHz���炢�̑ш�̂��̂ł��I�V���X�R�[�v������Ɨ������₷�����낤�Ȃ��A�Ǝv���B

�����I����Ƃ������ʑ����t�Ƃ����̂�������ǂ��ɂ������������ˁB

>>589 >�����I����

���������B

�����烊�A�N�^���X(Re-Actance)���Č�����ł����ǂˁB

���������u�G�l���M�[�v���Ă����̂��A

���ړI�ɖڂɌ����Ȃ��A�w�Z�̎��Ƃ����̂��́A���Ă����C���[�W������܂��B

�R���f���T�̓G�l���[�v�݂����Ɂu���߂�v�C���[�W�͂��邯�ǁA

�R�C�������C�ŗ��߂�Ƃ����̂��A�����_���B

�R�C���ƌ�����AC�d���Ȃǂ̐�����H�ɕt����ƃ��b�v�������点��

>>599 ���ƁA�d���d�����āA���[�^�[�ɂ���Ĉ�ʓI�ɉ����ł��邩��T�O�������₷����ł���

����A���C�ƂȂ�ƂȂɂ�畨���̊�b���o�ĊԐړI�Ȃɕ\������悤�Ȉ�ۂ����܂Ƃ�

���ۂɎ��C�Ɋւ���P�ʂ��Ă��܂������ł��Ȃ��B

���������Ӗ��ł́A�Ód�C���Ƃ����ɂ������ȁB

>>599 > �R�C�������C�ŗ��߂�Ƃ����̂�

�ǂ��ɂ��܂��Ă�̂��H���ě��������ۂ��Ȃ��Ă��܂�

>>602 �����B���C=�w�� ���Ċ���������ˁB

�E�G�[�o�[/�������[�g���@�Ƃ��A��0�E��S�Ƃ��A���܂����ˁB

F�EB�EI (�́A�����A�d��)�@�����͋L���Ɏc���Ă�B

���C�I�V���X�R�[�v�ł�����A�����Ǝ������������ǁB

�d�C����Ȃ�������̓R�l�N�^��BNC�ł͂Ȃ��āA

�S�S�R�l�N�^�[�Ŏ��C�����ڑ����ȁB�ł��A�蓹(���C�o�H)���K�v���B

���C�I�V��������A���C�O�a��A�����Ŏ��C���Ȃ��Ȃ錻��(���O���O)������̂ɁB

>>602 >�ǂ��ɂ��܂��Ă�̂��H

�m���ɁA�e���`���Ȃ��ˁB

���g���X�J�X�J�Ȃ����ɁA�M�����Ȃ���ˁB

>>603 �܁A�L���p�V�^���T�O�ǂ���ɓd�ɔ��������킹�������ł�

�ǂ��ɓd�ׂ��܂��Ă�̂��H���ĂȂ肻���ł����ǂˁB

����߂Â��ĐÓd�C�Ƃ����������ŁA�܊��Ŋ����邱�Ƃ͂ł��邩������Ȃ����ǁB

���C�𑪒肷��̂��āA�����������m���傪����Ȃ�ł����

�w�Z�̎����ݔ��������������̂��������炩������Ȃ�����

�����̎��Ԃ݂����ŁA���������悤�Ɋw��̊��o��������

��̓I�ȉ��p�Ƀ����X�e�b�v�u���肪����悤�ȋ���̂悤�ȁB

>�����X�e�b�v�u���肪����悤�ȋ���̂悤�ȁB

>�����X�e�b�v�u���肪����悤�ȋ���̂悤��

>>605 �d�q�_�͂ӂ�ӂ핂���Ă�\���ł͖���

�u�����ɓd�q������v�m�����ēz���v���b�g�������m

�ǂ��ɋ��邩���ׂ悤�Ƃ���Ƃ���œd�q���̂��ǂ����ɍs���Ă��܂���

�u�����ɋ����v�͔����Ă��u���A�ǂ��ɋ���H�v�͔���Ȃ����Ă̂�

������s�m�萫���_

�v���}�C�̓d�C�͂ň����������q�j�Ƃ������Ȃ��ׂɂ͉��S�͊|�����Ă邾��H�Ƃ���

���C�Ƃ̍�p���u�d�q�����邮��v�̕����������₷����

���̂��邮����d�q�̋O�����g�[�^���ŕ\���������̂��d�q�_

���V���b�^�[�J���œs��̖�i�B��ƃ��C�g���`�������炱���̌�ʗ�

�����ȁc�Ǝ@������悤�Ȃ���

�Ȃ�قǁA���肪�Ƃ��������܂��B

���a�Œ�̐^�~�O������Ȃ����Ƃ������Ă�������

>>608 �u����v�̂Ɂu�����g����?�v���Ď��ł�����

�d�q�������Ō��悤�Ƃ��ēd�q�Ă���ӂ��ƂԂ̂̓C���[�W���₷���Ǝv���܂���

���ł�������Ⴄ��ł����

�����������̂łȂ��u�i�j�J�v�Ŋ��m�����Ƃ���

����́u�����v�Ȃ낤���H��

�t�Ɂu�d�q�������W�߂āA���̏W�c�����Ō���v�͏o�������ȂƂ�

�Ȋw�ԑg�Łu���̏�ɍ����T���Đ����o���ƐU���̐߂̕����ɍ����W�܂��Ė͗l���o����v

���Ă̂������m�����ł��傤���H

�A���̌����ŋ��͂Ȓ��g�����A�����ɓd�q��u���ƒ��g�ɉ����Ă��̈ʒu�ɗ��߂Ă�����Ƃ�

(�������������Ă������ڂ͂������Ⴂ���������炵����)

����������������Ȃ������肵��

�݂Ȃ���A���肪�Ƃ��������܂��B

���������b�ɂȂ�Ɛl�̔]���������̔]�H���A�哯���ق̒m�\�Ȃ�Ȃ����ȂƎv�����肷��B

�݂Ȃ��肪�Ƃ��������܂��B

����������R�C���ɃG�l���M�[���~�ς���邱�Ƃ������ł��邩�ȁH

Ё@'�@��`Ђ�

http://noguchi-trans.co.jp/index.php?main_page=product_info& ;manufacturers_id=1&products_id=3486

L �� 80H �� R �� 354�� �����玞�萔 L/R �� 0.22s �ł���A

LED �����R�C���^���[�^�[��ڂȂ��Ŏw�����^�̌������������肬��ώ@�ł���

�悤�ɂ�������

���A

���l�i����낵���悤�� �'�ց@`�@�

�\�̎��݂����Ȃ̊����Ă�̂��낤���B���̂�����DC��R�l

���͂̋���⎥�́u���v���A�����o���Ȃ���ł��傤���ˁB

�R�C���������傫�Ȏ��̏�ɏo��悤�ɂ���

��i100V�̋@���200V�𗬂�������܂����

>>621 �����z������Ă�Δ{�̓d�������ė���邯�ǁA�R�l�N�^�����������瓯���d�C�������Ƃ͌���Ȃ��B

���x�m�ۂׂ̈����̂͂t���͂���Ă邯�ǁA�ǂ��ɂ��Ȃ����ĂȂ��Ȃ痬��悤���Ȃ��ł���H

�uNPN�g�����W�X�^�̊�b�v�݂����Ȑ}�ŁA����

�~�X��܂���

�g�����W�X�^�̓d�ʂ�������Ȃ��ēd���𗬂��Ȃ�

>>623 >�X�C�b�`��烊���[�ɒu�������čl�����

�Ă��Ƃ̓f�W�^���Ȏg�����I�����[�Ă�����?

����Ƃ��A�i���O�I�Ȏg�������܂ނ�

>>627 �f�W�^���I�����[�̎g�����ɂȂ�܂��B

���X��낤�Ƃ��Ă����̂��ADC12V�̃��[�^�[���g�����u��

�P����ON-OFF�������}�C�R���Ő��䂷��悤�ȉ�H�ł��B�iPWM���͖����j

�}�C�R���͕ʂ̃Z���T����̓��͂����Z����̂Ɏg���܂��B

�\�[�X�쓮���������Ȃ�PNP���g�����ƂɂȂ��

>>599 �܂��A�����Đ�Ȃ�

React-ance

���Ǝv�����ǂ�...

>>623 �d���̑������ł��Ȃ�����ł��B

>>623 �d���̑������������Ƃ��͉��̃G�~�b�^�t�H�������g���܂�

>>623 NPN�̏ꍇ�y�{�d�����R���N�^���G�~�b�^�����ׁ�GND�z

�̏ꍇ�͕��ׂ��K�v�Ƃ���d���ȏ�̓d�����x�[�X�ɂ����Ȃ����

�g�����W�X�^��ON���Ȃ�

�y�{�d�������ׁ��R���N�^���G�~�b�^��GND�z

�̏ꍇ�͈�ʓI�ɂ�GND���0.6�����d���Ńg�����W�X�^��ON����

����

�G�~�b�^�d��+0.6V���Č����Ώ�ɐ�������

�݂Ȃ���A���������肪�Ƃ��������܂��B

�[�����܂����B�i����

>>633 �A���J�ȋL�q�ŁA�ꌂ�ŕ�����܂����j

>>626 �����X�������̂ɁA�Ȍ������ăs���Ɨ��܂���ł���(^_^;)

���i���܂��B

>>634 �����炾���ǁANPN�g�����W�X�^(2SC1815)�ł̋����̓䂪�������B

���̊ԃG�~�b�^�\GND�Ԃɓ��ꂽ�Z���T�[���ςȒl�o���ĂāA

�O�O�b�Ă���A���������Ȃ�d���\�R���N�^�Ԃɓ��ꂽ�ق����������ċL����������������A

�Ƃ肠��������������Z���T�[���ςȒl�o���Ȃ��Ȃ�����ȁB

��ׂ��E�E�E�B

>>623 ����̗���A���������ɂȂ�B

�����g�����W�X�^�̎g�����⋓���͍��ЂƂ��������

���Ȃ��������ǁA�ڂ��烂���w�C���o����B����͊o���Ă������B

>>637 �̃Z���T�[�����Ȃ̂��������C�ɂȂ�c�B

�������Ă��������邩������܂��A�ǂ��ɓ���邩�̓P�[�X�o�C�P�[�X�B

����̖������̗������͂����肵�Ă�����̂ł����B

>>621 ����hdd����ׂ����Ƃ��邯�ǁA�g��Ȃ��d���̒[�q�̓����h�����Ŕz���͂Ȃ���B

>>623 �͏��S�҂��邠��Ȃ낤��

�������́A���҂͓����Ɍ�����̂ɁA���ŃG�~�b�^���ɕ��ׂ�����P�[�X���Ȃ��낤�Ǝv���Ă���

���ꂩ�����H�Ɍg���Ȃ�A�ʓ|�ł���������g�����W�X�^��H�̖{��ǂ�ł����̂������߂���

>>622 >>640

����ς�z�������ɂ��Ă��ł���

�䂪�����܂���

�ǂ������肪�Ƃ��������܂���

>>639 LM35DZ

2SC1815�Ń����[��H������āA�K�v�ȂƂ������Z���T�[�ɓd���������悤�ɂ������A

2SC1815�̃G�~�b�^�\GND�ԂɃZ���T�[�����Ă��Ƃ��́A�Z���T�[��600mV�߂��o�͂��Ă��B

�i�f�[�^�V�[�g�Ǝ��ۂ̎�������l����300mV���x�����o�͂���Ȃ��͂��������j

2SC1815�̃x�[�X�d���ɂ͕K�v�ȂƂ��Ƀ}�C�R������3.3V�o�͂����悤�ɂ��Ă���A

2SC1815�̃R���N�^�d���ɂ�5V�B

�f�[�^�V�[�g�ɂ��Z���T�[�̓d���d����4�`20V�ƂȂ��Ă�������A

�G�~�b�^�\GND�ԂɃZ���T�[����āA�x�[�X�ɓd�������Z���T�[��5V�����OK���Ǝv���Ă������A

���ۂɂ͑O�q�̂悤�ɕςȒl���o�͂����B

>>634 �ɂ��ƕ��ׂ��K�v�Ƃ���d��(����̃Z���T�[��4V)�ȏ�̓d�����x�[�X�ɂ����Ȃ���ΐ���ȓ��삪�ۏł��Ȃ��Ƃ��邩��A

�}�C�R���̏o��3.3V��2SC1815�̃x�[�X�ɂ������̂ł͐���ȓ�������Ȃ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ������Ƃ������Ƃ��낤�B

�����琳��ɓ��삳����I�����Ƃ��Ă̓}�C�R���̏o�͓d����4V�ȏ�ɏグ�邩�A��������

�Z���T�[��5V�d���\�R���N�^�ԂɈړ������邩��2���ɂȂ邪�A

���̂Ƃ����܂������Ɍ�҂�I���������琳��Ȓl���o�͂���悤�ɂȂ����Ƃ�������B

���̃��J�j�Y����m���Ă��A��҂ɔ�ׂđO�҂͖ʓ|�����ǂ����ɂ��Ă��O�҂͂��Ȃ��B

�}�C�R��:ESP8266

>>634 �Ȃ��ǐ��m�ɂ�

���ׂ��K�v�Ƃ���d��+0.6V�ȏ�̓d�����x�[�X�ɂ����Ȃ����

����ȓ����ۏł��Ȃ���

�₦���G�~�b�^�d�ʂ���̑��Ζڐ��Ō��Ȃ��ƃ_���Ȃ�ˁB

�U���ċւ���Ă�JC�u���ԍs�ׂ����v���ꂽ�v [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net

http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/network/1387872458/ DC12-14.4V�i�܂�12V�ԁj�ŁA�M�����o�b�N�ɓ��ꂽ�ۂɁu�u�U�[���f���I�Ɂv��悤�ɁA�Ȃ�ׂ��������ȕւȕ��@��T���Ă��܂��B

�p�b�P�[�W�ɂȂ��Ă�^�C�}�[��H��������������

>>647 �o�b�N�����v�d�������ȓ_��LED���d��������R��GND �Ɣz�����āA

LED��K�ƒ�R�̊ԂɃg�����W�X�^��B���q���A���U��H����u�U�[��

�쓮����Ƃ�����_���H

������Ƒ҂��ė~����

���[�^�[�ŃJ������]�����āA�}�C�N���X�C�b�`�����肳����B

+12V-------���ȓ_��LED��10�p��-------�u�U�[-----GND

>>655 ���ȓ_��LED���āA�������̘R��d�����Ăǂꂭ�炢�Ȃ̂��ȁH

���ȓ_�łƃt�H�g�����[�đ�d���p�����[�ɂ��܂���E�E�E

�����}���`�o�C�u���[�^�[�i������u���҂��҂��v�j

>>660 �@�̂̕s���ȉ�������o�b�N�u�U�[�͔M���o�C���^�����������������B

>>643 �x�[�X����������R�Ńv���A�b�v���Ă����̂܂܂ŗǂ������̂ɁB

���ȁA��������R�̒l��

�}�C�R�����V���N�o����d���ȉ��Ńg�����W�X�^���I������d���ȏオ������l�ˁB

�����炾������A4.7V�c�F�i�[�ƒ�R��5.5V1F�d�C��d�w���x�[�X���ɂ����āA�G�~�b�^�ɂȂ����Z���T�[�̓���d�������艻����

>>663 3.3V����̃}�C�R���̕��ʂ̏o�͂��v���A�b�v���Ă�3.3V�ȏ�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

���ʂƂ����̂̓I�[�v���h���C���o�ō��d���ɑς���Ƃ�����Ȃ��Ƃ����Ӗ��B

>>661 �E�C���J�[�����[�́A�قƂ�ǃo�C���^���������Ȃ�

�^�C���z�C�[�����ɐ���X�C�b�`���d����

�X�C�b�`����ʼn����āA�Ԍ��ɂ���w

>>667 �@���ł���{�`�͂�������B�ꕔ�d�q�����Ă��邯��ǁB

������Ȃ܂��m�������ɂk�d�c������ƃn�C�t���b�V���ɂȂ��Ă��܂��B

>>669 �@���ꂪ�ǂ������A���̐̂x�r�P�P�̎����僂�f���v�����̎��ɂ�

�W�����̓_�ʼn�H�d���ނ̂��Ԃɍ��킸�A�W�����@���ɐ����Ď��

�_�ł����Ă��������ȁB�i�m�g�j-�v���w�ł���Ă��j

>>643 ���̂悤�ȉ�H�ɂ����A�Ƃ������Ƃł��傤���B

2��肪�����āA

1. ����g�����W�X�^��ON���̃R���N�^�̓d��Vsat�Ɉˑ�����

���d���Ȃ�Vsat�قڃ[���Ƃ݂Ȃ��ėǂ�����ǁA�����ȉ�H���Ƃ��܂���Ȃ��Ǝv���B

LM35Z��GND�[�q���10mV/���Ȃ̂ł����AVsat���ς��Z���T�[�o�͂��ς��܂��ˁB

2. OFF����A/D�ɍ����d����������

GND��藣���ꂽ��A�Z���T�[�̓d���[�q����o�͒[�q�ւƓd��������܂��B

�����Ă���A/D���ی��H�������Ă���̂ł���ʼn��邱�Ƃ͂Ȃ��ł����B

����������E�̉�H�ɂ��邩�ȁB

>>643 >����ɓ��삳����I�����Ƃ��Ă̓}�C�R���̏o�͓d����4V�ȏ�ɏグ�邩�A��������

>�Z���T�[��5V�d���\�R���N�^�ԂɈړ������邩��2���ɂȂ邪�A

�f����2SA1015�g��

�}�C�R���o��L��ON�Ɣ��ɂȂ邪�A����̓\�t�g�ŃJ�o�[�ł��邾��

>�}�C�R���̏o��3.3V��2SC1815�̃x�[�X�ɂ������̂ł͐���ȓ�������Ȃ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ�����

�L���[�N�X�Ńg�����W�X�^�[2��(�T�C���X�^�[)��

>>674 �}�C�R����3.3V�Ƃ������ƂȂ̂ŁA�d���d���ȏ�ɑς���I�[�v���h���C���|�[�g���Ȃ�����A

�t����H���v��̂ł͂Ȃ��H

���Ȃ����v���Ă�ڑ��}�������Ă݂āB

>>676 ��H�}�Ȃ��ɁA����Ȏ��₵����_���ł���B

>>677 2SA1015�̃x�[�X�̓v���A�b�v����������

�_�C�I�[�h�o�R���ă}�C�R����

����Ȃ��̃I�V���ő��肵�Ȃ���J�b�g�A���h�g���C���B

>>680 ��H�}�o���Ă݂Ă�B

>>682 �J�b�g�A���h�g���C���ĂȂ��Ȃ��|���ȁB

�킩�����l������̂Ƃ킩���ĂȂ��l������̂ƂňӖ�������Ă���B

�ł����́A�킩�����l�Ȃ�J�b�g�A���h�g���C�͂��Ȃ��čςނ̂���ˁB

�s���\�P�b�g�����������lj�������

�o�l�̂ق����w���₷������

�ۂ�����������ƂȂ����ǁA�ۂ���̂ق����ł��́H

����s���w�b�_�h�����Ǝv������A��Ί�̃\�P�b�g�̂ق���������˂��̂�

��́A�H����PIC����������Ă����o�l�̂�A���\�X���[�X�C������B

>>ID:YmCk1qUl

IC�͈����Ă��������狲�ݍ���ň���������H����Ȃ����B���x��������Ζ����̐��i�ł��������A�l�i�ɂ������K�v�Ȃ����B

����ɉ��\���������������悤�ȗp�r�Ȃ�A�\�P�b�g�̗��l�����Ă��A�[���v���b�V���[1�����Ǝv�����ǁB

�Ƃ肠����������Ă�̂����̃T�C�g�̂�B

http://einstlab.web.fc2.com/PICerFT/PICerFT.html ��H�}���Ȃ��烆�j�o�[�T����Ɏ������āA����ɓ��삵���B

����͑S�����Ȃ��B