���m�����Ƃ�

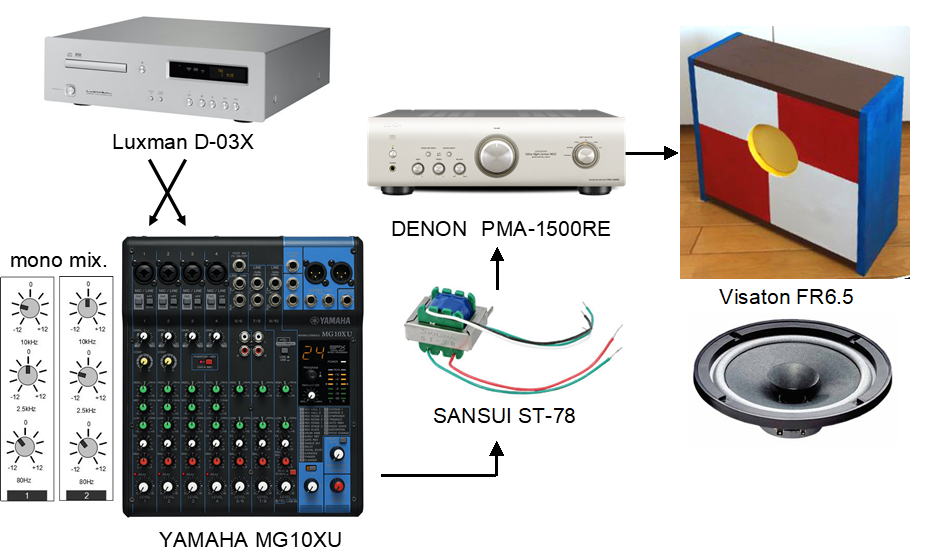

1ch�Ƀ~�L�V���O���ꂽ�����̂���

�X�s�[�J�[1�{�ʼn��y������

�X�e���I�Ȃ�Ėʓ|���������̂̓�����

���y��S���炽�̂�����

���m�����̓��m�N���Ǝ��Ă���

�Ƃ����̂�1950�N��܂ňꏏ�ɉ߂���

�I�[�f�B�I�̓X�e���I�ɁA�J�����̓J���[�ɂȂ�������

�ł������Â������ł͂Ȃ�

���m�N�������̃R���g���X�g�ʼnA�e��[�߂�悤��

���m���������y�̍\�������m�ɂ����

�y���m���������nj�Q�z

�l�ɂ���ďǏ�͂܂��܂�����

����������m�����^���������ł����郄���f���Ǘ�B

���}�X�^�[�S���ǁj

�@���}�X�^�[�Ղ̕ҏW���j���ς�邽�т�

�@�����������đO��Ƃ̈Ⴂ�ɂ��Ĕᔻ��������B

�@�ҏW���j���ς�������烊�}�X�^�[�������Ƃ�f���Ɏ~�߂Ȃ��B

�}�g���N�X���ǁj

�@�I���W�i��LP�ƌĂ�鏉���v���X�Ղɂ���

�@�Վ����W�Ȃ��D�ʐ��������������B

�@���܂��ɂ̓}�g���N�X�ԍ��𗅗ĉ��ɎT���B

�C�R���C�U�[���`�ǁj

�@�C�R���C�U�[�J�[�u�̈Ⴂ��

�@�V�n���Ђ�����Ԃ������̂悤�ɘb��������B

�@���ꂪ�K�i�̖�肾�Ƃ���ւ�

�@�^���̐l�H�I�ȉ��ςɂȂ��邱�Ƃ�F�����Ă��Ȃ��B

SACD�ˑ��ǁj

�@���ł�SACD�ɂ���Ή����ǂ��Ȃ�Ǝv�������

�@�����ĕ֗���CD�ł̃����[�X���o�J�ɂ�������B

�@�ǂ�����j���[�g�����ȋL�^�}�̂ł�����

�@��{�͓������e�Ƃ������Ƃɕ������������Ȃ��B

�y���m�����������J�߁z

���m�����Ƃ������t�������Ґ���������c���f�������B

���m�����E�n���X�����g�j

�@���r���[�ɘ^���̗��j�I�Ӌ`��\�ِ���Ȃ���

�@�u���m�����Ȃ̂Ŏc�O�v�ƌ��܂蕶��������B

���[�t�@�C�E�n���X�����g�j

�@�Â��^��������~�j�R���|�ŏ\���ƐM�������

�@�����̑��u�̍Đ��o�����X���������ƂɋC�t����

�@�u�^�����Â��̂ʼn��������v�ƈ��Ԃ����B

�f�W�^���E�������E�n���X�����g�j

�@���m�����������w�b�h�z�������

�@�c�݂�G�����ڗ������蓪����ʂƂȂ邱�Ƃ����m�炸��

�@�u�m�C�Y���Ђǂ��v�u�����܂��ĕ�������v�Ȃ�

�@������]�����������ŏ������ށB

�p�F ���m�����E�X�s�[�J�[�ł͉��ꊴ���o�Ȃ��̂ł́H

�`�F ����̎w�����������X�s�[�J�[�𐳖ʂ��璮���Ɖ��ꊴ�͏o�܂���B

�@�@�����̃X�s�[�J�[�̓`�����l���Z�p���[�V�������҂�����

�@�@��������30�����x�̎w���������Ȃ��A�E�[�n�[�̕Ȃ��o�₷���Ȃ�܂��B

�@�@�w�����̍L���X�s�[�J�[�������ς��ɖ炵�Ď߉����璮���܂��傤�B

�p�F ���m�����E�X�s�[�J�[�͑傫���ق��������̂��H

�`�F ����a�̃G�N�X�e���f�b�h�����W�����ቹ���璆�����܂�

�@�@�������j���[�g�����ŗǂ��ł��B�@

�@�@����a�E�[�n�[�͏d�ቹ���o�����߂ɃR�[�������d���������̂������A

�@�@�g�`�̗����オ�肪�݂����߁A�Â��^���őf���ɘ^��ꂽ�ቹ��

�@�@�G�b�W���������s���C���ɂȂ�₷���ł��B

�@�@�����a�E�[�n�[�͂����Ɣ������݂��A�G���N���[�W���[�̋�����

�@�@�҂��Ȃ���Βቹ���o�Ȃ��̂ŁA���肵���s���R�Ȓቹ�ŁA

�@�@���傫�ȉ��ʂłȂ��Ɣ������܂���B

�@�@���m�����^���͍���ɘc�𑽂݂��܂ނ��߁A���̃o�����X�̓C�^�`�������ɁB

�@�@�����W�̋������m�����^���ɍ������E�[�n�[��I�Ԃׂ��ł��B

�p�F ��^�z�[������Ԃ悭�Ȃ����H

�`�F ���m��������ɍł��ґ�Ȏd�l�̓g�[�L�[�p�̑�^�z�[���ŁA

�@�@������̐��\�͐܂莆�t���ł��B�悭�L�������ő剹�ʂŒ�������

�@�@�Ǝv�������ł����A���j�A�j�e�B�������̂ŏ����ʂł����Ăɖ�܂��B

�@�@����ŁA����ɑΉ�����y���R�[���Ŕ����̗ǂ��E�[�n�[��

�@�@�ꕔ�̃��v���J�i�������Č��݂ł͐�������Ă��炸�A

�@�@�r���e�[�W���ŏ�Ԃ̗ǂ����̂�{���ȊO�ɕ��@������܂���B

�@�@�����Ɠ���̂������R�[���̑���a�E�[�n�[�͎��C�ʼn������ς���

�@�@�i�ቹ�̐L�т�����̉��������Ȃ�j�̂ŁA���{�̂悤�ɍ��������̋C���

�@�@���Ȃ�C��t���Ȃ��Ɩ{���̐��\���ł��܂���B

�@�@����Ƃ͋t�Ƀz�[���h���C�o�[�̂ق��͋����_�C���t�����Ȃ̂ŁA

�@�@�������Ă������͕ς�炸�o�����X�����Ȃ��̂ł��B

�p�F 20cm�̃t�������W����ԃo�����X���ǂ��̂ł͂Ȃ����H

�`�F Hi-Fi�����ɐ������ꂽJBL L8T�AWE 755A�Ȃǖ��샆�j�b�g������A

�@�@���݂ł����z�Ŏ������Ă��܂��B

�@�@�ŋ߂ɂȂ�_�u���R�[���ō��\���ȃ��j�b�g�����B����A������Ă��܂����A

�@�@���ӂ��ׂ��Ȃ̂�Qts=0.4�ȉ��̃o�X���t�������̂��̂��قƂ�ǂŁA

�@�@�ӊO�ɑ傫���Ă������肵���G���N���[�W���[���K�v�Ȃ��Ƃł��B

�@�@�̂�Siemens��SABA��20cm�t���������W�̂悤�Ɍ�ʉ�����ɓ���Ă�

�@�@�u���u���k���邾���Œቹ�͏o�܂���B

�@�@���j�b�g�̓����ɍ���������I�Ԃ��Ƃ��ǂ��o�����X�ݏo���܂��B

�p�F �����a�̃t�������W�����m�����Œ����Ƃǂ����낤���H

�`�F 8�`12cm�̃t�������W�͉��i���荠�ŁA�ቹ���獂���܂Ńo�����X�悭��܂��B

�@�@����ŁA���݂̃t�������W�̓X�e���I�Đ��p�ɐv����A����̎w������

�@�@�X�����_�[�ɂ��Ē�ʊ���ǂ��o���悤�ɂ��A���ɒ��̓G���N���[�W���[��

�@�@�����ŕ⊮����̂ŁA��ݍ��ނ悤�ɏ_�炩�������ŏo�Ă��܂��B

�@�@���̍���A�ቹ�̑g�����́A�X�e���I�ł̃T�E���h�X�e�[�W�̍Č��ɂ�

�@�@�ǂ���p����̂ł����A���m�����ɂȂ�ƍ��悪�^�C�g�ŋߐړI�Ȃ̂ɁA

�@�@�ቹ���ɂ��ĉ��肷��ȂǁA���F�̕Ȃ��o�₷���Ȃ�܂��B

�@�@���g�����������łȂ��A���F��^�C�~���O�ɂ����������Ă݂܂��傤�B

�p�F���m�����X�s�[�J�[�p�Ƀ��m�����A���v���ǂ��̂ł́H

�`�F���ݐ�������Ă郂�m�����A���v�͑�^�X�s�[�J�[�����̍����i���嗬�ł��B

�@�@�`�����l���f�o�C�_�[����āA���ʂ̃X�e���I�v�����C�������m�����̃}���`�A���v

�@�@�Ƃ��Ďg�p����ƈ�Γł��B

�p�F���m�����X�s�[�J�[���}���`�A���v�Ŗ炷�����b�g�́H

�`�F�l�b�g���[�N��H�̕��ׂ��Ȃ��̂ŁA�A���v����X�s�[�J�[�֑f���ɓd���𑗂�

�@�@���Ƃ��ł��܂��B�܂��l�b�g���[�N�E�t�B���^�[�̌����͈͂ł̃X�s�[�J�[��

�@�@�ʑ��̂˂��ꂪ�N���ɂ����ł��B

�@�@�`�����l���f�o�C�_�[�Ŏ��g���o�����X�����Œ����������Ȃ��l�́A

�@�@�܂��t�������W�ō����ƒቹ�̃o�����X�Ɋ���Ă��������B

���m���������̓��m����LP�����̐��E�ł͂Ȃ�

�X�e���I�����ă��m�����Ƀ~�b�N�X�������

���m���������ɂ͈ȉ��̓��T������B

1)�X�e���I���ƕLj�ʂ�苒���邪�A���m�������ƈ֎q��l���ł����܂�B

2)���m�����͎����ʒu�����R�B�Q���]�����Ē����Ă������B

3)���m�����ɂ��邱�ƂŁA���y����l�̂̃p�[�\�i���e�B���m���ł���B

4)���m�����ł̓h�������O�ʂɏo�Ă��ă|�b�v�X���v���[���X�������Č������B

�X�e���I�����̃��m�����E�~�b�N�X�@����1�j

��ԒP���Ȃ̂�2ch����s�Ɍ�������1ch�ɂ܂Ƃ߂���̂ŁA

��ʓI�ɂ͗ǂ��s���Ă����B�������A���̕��@�̌��_�́A

�z�[���g�[���̋t���������S�b�\���ł�������邱�ƂŁA

����̕s�����������̂Ȃ����ɂȂ�B

�����̃��m���������ւ̈��]�́A�ނ���X�e���I�^����

���m�����Œ����Ƃ��́A�c�������̗ɂ��B

�X�e���I�����̃��m�����E�~�b�N�X�@����2�j

�r���e�[�W�E�I�[�f�B�I���D�Ƃɐl�C������̂��A

�v�b�V���v�������g�����X���t�ɐڑ����āA2ch���܂Ƃ߂��@�ŁA

�������̌덷�̂����肪�ǂ����~�ɂ����܂�ƁA�܂�₩�ȃ��m�����ɂ�������B

�������A������v�b�V���v�������p�g�����X���̂���O�ɑk��Â��������Ȃ��A

���̃R���f�B�V�������܂��܂��ŁA������N�W�������܂�1��5�`10���~������

�g�����X��������������������Ȃ���Ȃ炸�A���ʂ̐l�ɂ͂����߂ł��Ȃ��B

�X�e���I�����̃��m�����E�~�b�N�X�@����3�j

�^���p�~�L�T�[���g�����@�ŁA2�����̍��搬����

�C�R���C�U�[�Ō݂��Ⴂ�Ƀ��x�������o���č������邱�ƂŁA

�̂̋^���X�e���I�̋t�����������ł���B

�u�t�^���X�e���I���������v�Ƃł����t���Ă������B

���ꂾ�Ə��ʂ��ߕs���Ȃ��܂Ƃ܂��āA����̏����������Ȃ��B

���m�����Œ����Ɖ��ߊ����o�Ȃ��Ǝv���l�������悤���B

������X�e���I�ł̒�ʊ���T�E���h�X�e�[�W�͂Ȃ���

�}�C�N�Ɗy���̋������͂�������Əo�Ă���B

���R�̓p���X���̏o���Ǝ�������y���̃o�����X��

�y��̋������I�Ɏ@�m�ł��邩�炾��

�X�e���I�^���̒�ʊ��͍���̃p���X���ŔF�������邽��

�}�C�N�Ƃ̋������͐l�H�I�ɉ��H�ł���悤�ɂȂ��Ă���B

���m�����Œ����ƁA�}�C�N�Ɗy��̋����������ɖ߂�

�{���̉��t�̃_�C�i�~�b�N���ǂ�قǂ̂��̂��@�����t���B

���ꂪ�y�Ȃ̍\�����ǂ��Ȃ��Ă��邩��m���|����ɂ��Ȃ�B

�y�Ȃ̍\���Ƃ����Ə����傰����������Ȃ���

�Ⴆ�Ίy�Ȃ̕��͋C�̓T�E���h�X�e�[�W�ɂ��Ƃ��낪�傫��

���������Ȃ̂��A�L���z�[���g�[�����̂���

���̊y�Ȃ̃��Y������y������荞�ރ^�C�~���O�Ȃ�

���t�̊�{�I�ȂƂ��낪�x�z�����B

�ǂ��m����̂̓{�u�N������|�����u�A���@�����v�Ɓu�h�̒j�v��

�A���@�����͐����A�h�̒j�͋��������ł����l�ߏ�ԁB

�Ƃ��낪���������m�����Ƀ~�b�N�X���Ē�����

�قƂ�ǂ̊y��͋ߐڃ}�C�N�ɋ߂��A�����W�Ŏ��^����Ă���

�A���@�����̃h�����̂ق��������ƃ^�C�g�Ń_���T�u���B

�ނ���X�g�[���Y�̂ق����S��̂���u���[�X���̃��Y�������ށB

�����͈�ʓI�ȃA���o���̕]���Ƃ͈قȂ�̂��Ǝv����

���̑唼���G�R�[�̑召�ň�ۂ����܂��Ă��邱�ƂɋC�t���B

���̃}�C�N�ɓ��������ɊҌ�����Ɖ��t�X�^�C�������n�b�L������B

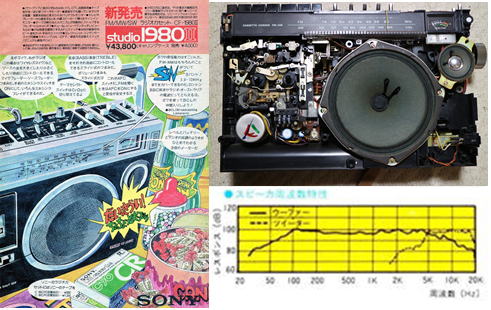

���m�����^�����̂�1960�N�㔼�œr�₦�邪

���m�����ł̎�����1980�N��O���܂ő����Ă���

�^���X�^�W�I�ł����W�I�A�L���ł̃��X�i�[��ΏۂƂ���

�I�[���g�[��5c 1�{�Ń��j�^�[���邱�Ƃ��s���Ă����B

�Ƃ͂����e���r�����ă��m�����������قƂ�ǂ������킯��

�X�e���I�Œ����@��Ƃ����̂�FM�ƃ��R�[�h�Ɍ����Ă����B

MTV�ȂǍŐV�̏��̓��m�����Œ����Ă����̂��B

���̓��m�������������鑕�u���e���r��W�J�Z��

�قڌ��肳��Ă����_���B ���{��FM�X�e���I�������{�i������̂�1970�N��ɓ����Ă���

����܂ł̓e���r���N�ł�FM�g��Hi-Fi�K�i�Œ�����I�[�f�B�I�������B

�Ⴆ��1960�N��܂ł̐^��ǃe���r�̃X�s�[�J�[���݂��

��^�̉Ƌ�e���r�͉������ׂ�2way�X�s�[�J�[�������B

�������̍����̔ԑg���^�[�Q�b�g���Ǝv����

�싅�̒��p�ł��Տꊴ�Ƃ����Ӗ��ł͏\���Ɍ��ʂ��������Ǝv���B 1960�N��܂ł�Hi-Fi���m�����̎��オ�߂���������

1980�N��܂ň���������Lo-Fi���m�����̎���Ƃ��ꗂ�

���m�����Đ��̕�����ɂȂ��Ă���B

�����ŁA�X�e���I�͖{�i�I�ŁA���m�������⏬�����ꂽ���j��

�ǂ�����ăs���I�h��ł����ۑ�ƂȂ��Ď����オ��B

���͖{�i�I�ȃ��m�������u�Œ������y�͕��ʂɗǂ����Ȃ̂��B

�N���V�b�N�̘^�����Ε����邪

�����X�e���I�ł���ʊ��̑��������S���قȂ�B

1960�N��܂ł͕Lj�ʂɃX�N���[����ɍL���鉹�ꊴ��

����͉f��قł�PA�Ɠ��l�̉����v�P���Ă���B

1970�N�ォ�玟��ɃT�E���h�X�e�[�W�̊T�O�����B������

�����͉pBBC�̌����ɂ���Ă���B

1990�N��ȍ~�̓p���X�g�Œ�ʊ����o�������ɕς��

���s�������܂ōČ��ł���悤�ɂȂ����B

�}�C�N�������������Ԋu�Ŕz�u�����B

�|�b�v�X�̃X�e���I�^���͂����ƎG��

1960�N��O���܂ł̓f���I���m�����܂��̓s���|���X�e���I�ƌ���ꂽ

���E�̐M�����S��������Ă���^�C�v�B

�E�H�[���E�I�u�E�T�E���h�̓��m�����~�b�N�X���ƒ��{�l�������Ă���B

1960�N�㖖����1970�N��O���̓X�y�[�X�G�C�W�̂悤��

���d�͋�Ԃɖ����ɍL���鉹�ꊴ�B

�T�E���h�X�e�[�W���m������̂�1970�N��㔼�����

����͐��BBC�̌����ɂ��Ƃ��낪�傫���B

���̌�̃X�e���I�^���̏�

�E�H�[���E�I�u�E�T�E���h�̑��̂悤�ȃI�[�o�[�_�u���d�˂����̂���

�s�[�N�����ɒ[�ɒׂ��ĉ������グ�����̂܂ŗl�X��

�ނ���e�N�m���W�[�̔��W�Ƃ͋t�s����悤�Ȋ���������B

�X�e���I�����猴���ʂ肾�Ǝv���ق����ԈႢ���B

�̕��Ń{�[�J�����������Ȃ烂�m������������

�{�[�J����1�{�̃}�C�N�Ř^���Ă���̂ɃX�e���I�ʼn������`����̂�

������̃v���[���X�������ۂ�����A�p���X�����ۗ����������

�����O�ɔ���o���A�����ɃX�����_�[�ɒ�ʂ���悤�f�t�H��������Ă���B

�}�C�N���|�b�v�m�C�Y�ɕq���Ȃ̂͗ǂ��m���Ă��邪

�|�b�v�K�[�h��t���Ă��A���b�v�m�C�Y�i���r�߂���j�͒��ӂ����B

����������ʊ������������m�C�Y�Ƃ��Ĕr�������Â��^����

�r�b�O�}�E�X�Ƃ����X�e�[�W�����ς��ɐO���L���錻�ۂ����邪

����̓E�[�n�[�̔������݂��^�C�v�ŋN���₷���B

�N�C�[���u���Ƃ������̗~�]�v�́A�r�b�O�}�E�X�̌��ʂ��t��ɂƂ���

���J�r���[���̒ቹ������Ă��鐺�ʼn��o���Ă���B

��������m�����Œ����ƁA���ɂ��������l�̒j��

�N�[���ɑ������Ƃ���p���I��ɂȂ�B���͂̎G���������邩�炾�B

����̓u���[�X�̃_���j�ɒʂ��郍�b�N�̖{���I�ȗv�f���Ǝv���B

�N���V�b�N�̓��m����������

�����Ղ��y���邵�A�ĔՂ���������邯�ǃ��m�����J�[�g���b�W�ōĐ�����Əd�ʔՂ��̍��������̏R�U�炷�[���ėY��ȉ�������B

�����ƕč��ł̓J�b�e�B���O���x���Ȃǐ^�t�̐��i����

�����������̓A�i���O�Ȃ�ł͂̌��ۂ�

���̓}�X�^�����O�̖������J�b�^�[�E�l���S���Ă��B

CD�̏ꍇ�́A�ܖ��N�S�������悤�ɐ��e�[�v�̉����̂��̂͑f���C�Ȃ�

���}�X�^�[�̕��������₩�ȕ����ɓ]���Ă�������B

�������A�v���ł����ƒ����������Ȃ�̉��ɂȂ�̂���

�ςȃs���A���Y���������ĉ����������邱�Ƃ��֊��Ƃ����B

�ܖ��N�S�̃R�����g�͈ȉ��̂��́B

http://www.audiosharing.com/people/gomi/kyositu/kyou_05_1.htm

�L�R�m�O���A�A�i���O�͂ł��邾���X�g���[�g

�f�W�^���͋t�ɉ���肵���ق����ǂ��悤�Ȃ��Ƃ������Ă����B

CD�̉����Ɗ����錴����

1.�o�͑��̃o�b�t�@�[�A���v����͂ʼn��̉��ʊ����o�Ȃ��B

�@��R��ŃC���s�[�_���X�����킹�������̂��̂������B

2.20kHz���ӂɗݐς���f�W�^���m�C�Y�Ńs�[�L�[�����B

3.�A�i���O���L�̐^��ǂ̃����M���O�A���C�q�X�e���X�X�Ȃ�

�@���ɉ���S����o���Ȃ������ꖡ�C�Ȃ��Ȃ�B

�������AEG�A���v�A�J�[�g���b�W�Ȃǂɓ���ւ����

�A�i���O�ʼn����ǂ��Ƃ������R���𖾂ł���Ǝv���B �t��21���I�ɓ����ĉ��b�����̂�

1950�`60�N��̕����p���C�u�^����

�t���g���F���O���[��RIAS�Z�b�g�͂Ƃ�����

�~�g���v�[���X/NYP��N�����C�^���X/�o�C���C�g���y�ՂȂǂ�

�����ǂ̃I���W�i���e�[�v���烊�}�X�^�[�����

����܂ŊC���ՂŒ����������R�̂悤��

�N���Ń_�C�i�~�b�N�ȉ��Ŋ��\�ł���悤�ɂȂ����B

�����͂����ƃ��m�����E�X�s�[�J�[�Œ����ׂ����B

�����Ŗ��Ȃ̂��A�N���V�b�N�Ń��m����LP�̌�����`�Ƃ͉����H�Ƃ������̂ł���B

�����b��ɂȂ�̂��A�����v���X�ƃo�W�F�b�g�ՂƂ̉��̈Ⴂ�͂Ƃ�����

CD�����̃}�X�^�[�e�[�v�������ォ��̃R�s�[�ł�������Ƃ�����ۂ������B

CD�Ȃ�̗ϗ��ł́A�e�[�v���̂܂܂̉��𖡕t�������ɐ��m�ɂ���

�ƌ��������Ƃ��낾���A���̐������炵�ď����v���X�ՂƂ͑S���قȂ�B

�l�X�ȃ��}�X�^�[�Ղ��N�X��������邪�A��������J�������ł���B

�Ƃ��낪���_��T���Ă����ƁAEMI��f�b�J�A�R�����r�A��RCA�̂������

���t�@�����X�ƍl���Ă����I�[�f�B�I�����قȂ�

�����ōō��̌��ʂ��o��悤�ɒT���Ă����炵���̂��B

EMI�ƃf�b�J�̃T�E���h�̌X�����S���قȂ�̂͂悭�m���邪

���j�^�[�X�s�[�J�[�͓����^���m�C�Ȃ���

EMI�̓\���b�h��Lockwood���A�f�b�J�̓R�[�i�[���[�N���g�p���Ă����B

����ɓd�~�܂ł�����

EMI��HMV���ȉ~�t�������W��Lorenz���R�[���c�C�[�^�[�𑫂�������

�f�b�J�̓Z���^�[�Ƀ^���m�C�����A���e�ɃE�[�n�[��2�{�������\���������B

�܂�A���̐��i�Ƃ��ẮA���̃g�[���ƃo�����X�����悤�ɍl�����

���Ђ̃��[�x���̌��Ƃ��Ĉ����p����Ă������Ƃ�����B

���Ȃ݂ɗΐF�ƌĂ��ăR�����r�A�̓A���e�b�N�iVOTT�^�C�v�j

���₩��RCA�̓I���\�����m�̊J����������2way LC-1A�ł���B

����ŁA�ŋ߂̃��}�X�^�[CD�́A�����������[�x���̌�������

���Չ������������Ō㐢�Ɏc�����Ƃ��Ă���悤�ɂ݂��邪

�̐S�̃I�[�f�B�I��������ɒǂ����Ă��Ȃ��悤�Ɏv����B

���m�����^�����w�b�h�z���Ŏ������镾�Q�͂Ƃ�����

�唼���߂�݂������������Ȃ����^�E�[�n�[�ł�

�ߐڃ}�C�N�ő������Ȃ��ቹ�Q�̓X�J�X�J��

�c�C�[�^�[�̃p���X�����������ڗ������邾���ł���B

�����͘^���̏ɍ������I�[�f�B�I���������Ȃ��ߌ��ł���

�������z�ōw������CD�ɔ������肵�Ă����

���}�X�^�[CD�Ɍ�������^�ۗ��_�̌����Ƃ��Ȃ��Ă���B

�A�i���O�Ղ��ƍI�����āA�f�W�^�������ꗂ��o�₷���̂�

�f�W�^��������Ă��鉼�ʁi�ŐV�Z�p�A���m�ȉ��A�L�ш�etc�j���x����

���̖{���I�ȕ������������Ă��܂�����ł���B

�l�I�Ȉӌ��ł́A���m�����̉�����100�`8,000Hz��

�ϓ��ɖ�悤�ɒ�������Ă���Ώ\���ł���B

����̓{�[�J���}�C�N�̓�����ł����炩��

�l�Ԃ̃R�A�Ȍ��ꊴ�o�ƈ�v���ĉ��y���\�������B

�ϓ��Ƃ����̂́A���������^�C�~���O�̖�肪�傫��

�ŋ߂̃X�s�[�J�[�̂悤�ɒቹ�����ɍL����^�C�v�͕s��

�t�B�b�N�X�h�G�b�W�Ńp���p���ɖ�悤�Ȃ��̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B

���m�����̉�����100�`8,000Hz�ŏ\���Ƃ����̂�

������̂�SP�Ղ�AM���W�I�̂��Ƃ������Ă���킯�ł͂Ȃ�

�Ⴆ�}�C�P���E�W���N�\���u�X�����[�v��^�������ۂɂ�

�����ȃI�[���g�[��5c�Ƃ����t�������W�łقƂ�ǂ̃~�L�V���O������

�Ƃ�������������f����B

https://umbrella-company.jp/contents/auratone-history/

�X�����[�̉�������z������̂�

�E�F�X�g���C�N�Ђ̍��؈�ࣂȃ��j�^�[�V�X�e������

���̃R�A�ȕ����͐l�Ԃ̉��̈�ł����Ȃ苷���͈͂ɗ��܂��Ă���B

�܂�A�I�[�f�B�I�ɂ͍L�ш�ȊO�ɒNj����ׂ����\������

�Ƃ���������O�̌��_�ɍs��������̂ł���B

>>30�̃����N�̂悤��

�u15,000Hz�ȏ�̓J�b�g���A�Ⴂ�ق���40Hz�ȉ��́A��̂Ă�B

���̂����7�`8,000Hz�c�������3dB������A���̂ق����������肪�悭�Ȃ�v

�Ƃ����J�b�e�B���O�E�l�̈ӌ��͂��ׂ��炸���݂����ʂ��Ă���̂��B CD�K�i�̍��莞�̃I�[�f�B�I���ƁA���̌�̃f�W�^���Ή��@��̖�����

���̓_������l�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

CD�K�i��20kHz�܂łƂ������R�ɂ���

�����̘^���G���W�j�A����15kHz�ȏ�͊y���Ƃ��Ďg��Ȃ��Ƃ����ӌ���

���ۂ̉^�p��FM�����Ƃ̋����W��ړI�Ƃ��Ă������炾�ƍl������B

�Ⴆ�A�O�҂̘^�����̈ӌ��̓N�C���V�[�E�W���[���Y�Ȃǂ���f���邵

��҂̓}�[�P�b�g�Ƃ̊W���烉�W�I�Ŏ��������R�[�h���w���Ƃ������ꂪ

�嗬���������Ƃ�����B

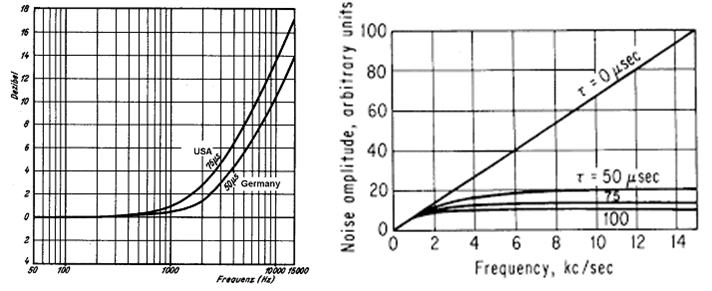

�����Ɗ̐S�Ȃ̂�FM�g���L�̎O�p�m�C�Y��

���{����2kHz�ȏ�Ł{4��B�̃G���t�@�V�X���|���邽��

�S�̂ɏ_�炩���}�b�g�ȕ��͋C�̉����Ɏd�オ��X���ɂ��邱�Ƃ��B

CD�̉����̑����́AFM�����Œ����f������悤�ɂł��Ă���

�Ǝv���̂��Ó������A8�`10kHz�Ƀ|�C���g���i�������̂������Ă������B

������͂��͂�O�p�m�C�Y�̖��̔ޕ��ŞB���������̂��B ��������20���I���ɋN�������I�[�f�B�I�̃f�W�^�����̕��Q��

�l�Ԃ̒��o���g��������ƋU�����f�t�H�����ɂ���Đ��藧���Ă����B

�I�[�f�B�I�̐i���Ƃ����̂��A�������R�ł���B

���̏؋��Ƃ��āA�}�C�N1�{�Ř^���������p���m�����^����

���Ȃ����ȃo�����X�Ŗ邱�Ƃ��悭�݂���B

�z�肵���T�E���h�X�e�[�W���悭�p���X���������Ȃ�

�E�[�n�[����͂Œ��悾���ł̓����������邩�炾�B

�܂�A�}�C�N�̌����ȂǍĐ����Ȃ����Ƃ��������Ă���B

���Ȃ݂Ƀn�C���]����ʓI�ɂȂ������݂ł�

>>38�̂悤�Ȑv�̃c�C�[�^�[�͏��Ȃ��Ȃ�����

CD�K�i�ł��f�W�^���m�C�Y���ڗ����Ȃ����Ă���B

���̃n�C���]�K�i�ɂ��Ă��A�����グ������

���^��40kHz��ۏł���}�C�N���Ȃ��Ƃ������l���������B

�n�C���]�̎��ۂ̌��p�́A�p���X���̃f�W�^���m�C�Y��

���S�ɉ���O�ɂ��������ƂŎG�����������Ƃ������x�ɉ߂��Ȃ��B

CD��DA�ϊ����̃t�B���^�[���V���[�v���[���I�t����

�p���X�����Ń|�X�g���v���G�R�[�̃m�C�Y������ɏo�Ă�����

�X���[�^��V���[�g�^�ȂǗl�X�ȃ^�C�v���o�Ă���B

https://velvetsound.akm.com/jp/ja/stories/meister/meister-tutorial01/

�����𑍍����Ă��A������̈����͖������W�r��ł���

�ނ���m�C�Y�ɖ�����Ă������̂ق����K����������������Ȃ��B �f�W�^���m�C�Y���A�i���O�n�̃m�C�Y�ɖ�����Ă�������Ƃ�

FM�����̎O�p�m�C�Y����\�I�Ȃ��̂�������

�ŐV�̃A�i���O�^����CD������AAD�p�b�P�[�W���ǂ������������B

�܂��R���f���T�[�}�C�N�ɐ^��ǂ̃v���A���v���������ǂ��ƌ������̂�

EMI�̃G���W�j�A��88.2kHz�K�i�ł̘^�����n�߂����������B

�܂��\�j�[�̌����ŁA�������x���̃z���C�g�m�C�Y�����������ق���

���̗֊s���͂����肷����ʂ�����Ƃ������Ƃ��B

�I�[�f�B�I�̍œK�Ȏ��g���ш�ɌÂ�����u40���̖@���v�Ƃ����̂�������

����̓N���f���U�̂悤�Ȓ~���@���A�y���Ɏ��g�������̗ǂ��d�~���

�Ȃ�ŐS�n�ǂ���������̂��ɂ��Ē��ƍ���̃o�����X�ɂ���Ƃ�

�N���f���U�̎��g�������̗��[��100Hz��4kHz���|����40���Ƃ������̂��B

����ɂ͐l�Ԃ̉��̈�20�`20,000Hz���܂܂�Ă�����

AM�F100�`8.000Hz�AFM�F50�`15,000Hz�Ƃ�������

���ۂ̋K�i�̂ق��́u80���̖@���v�Ő��藧���Ă���B �Ƃ��낪�N���f���U�ɂ͕ʂ̓�����������

�U���ƂȂ�T�E���h�{�b�N�X�ŏE�����X�N���b�`�����������M���O�Ƃ���

���ʓI�ɌG����^���Ȃ���g������@�\��������Ă���B

����͑f���ȃJ�[�u��EMS�Ɣ�ׂ�Ɩ��炩�ł���B

����EMS�̓��b�p�������ݔՂ��ő���Ɋg������^�C�v

����̃N���f���U�͓d�C�������ݔՂ��Đ����鑕�u�ł���B

���̃����M���O�́A���݂ł͍����g�c�݂Ƃ��Č�������邪

������Hi-Fi�Z�p�ł́A�^��ǂ̃I�[�o�[�V���[�g

�g�����X�̍����c�݁A�X�s�[�J�[�̕����U���܂�

������Ƃ���ō����g�c�݂Ƌ������ăo�����X���Ă����B

���̋Z�p�̌n������ꂽ�̂�

1960�N�㖖�Ƀg�����W�X�^�[���̃~�L�T�[�삪����Ĉȍ~��

���b�N�o���h�u�h�A�[�Y�v�̘^���G���W�j�A�͕ҏW����

�I�[�i�[������Ƀ~�L�T�[��^��ǂ���g�����W�X�^�[�ɑウ�����Ƃ�

�p���`������V��̍����T�E���h���S��������o���������B

�����́u�\���b�h�X�e�[�g�̐���v�ƌĂꂽ��

������NEVE��ɂ͔{���̑������C���g�����X���d�g�܂ꂽ��

EMT�̃v���[�g���o�[�u�����p�����悤�ɂȂ����B

�d�C�^���ɂ́A�����������特���I�ȎG�����K�v�������̂��B ����1970�N��ȍ~�̃X�e���I�����͂���Ȃ�ɈӖ���������̂�

�v���[�g���o�[�u�Ŗ��t�����ꂽ�^���̑N�x��

�e�[�v�̎��C�ɂ���Ď����₷�����Ƃł��m���Ă���B

�����Ƃ��ߎS�Ȃ̂̓f�W�^���ł����݂��A�i���O���^����

1980�N��̃|�b�v�X�̂悤�Ɏv���Ă��邪

���Y���̗����オ�肪�ׂ�āA���������ĕ������邱�Ƃ������B

���������P���̎���ꂽ�T�E���h�̕]����

��x���m�����Ɏd���Ē����ƁA��Ԑ��̕����������邩����

���̊y���Ƀ��Z�b�g����āA�y�Ȃ̈Ӑ}�����������B

�X�e���I�^���̉��ꊴ�ɂ̓g�����h�̗��s��p�肪������

1970�N��̃��o�[�u�̎g�����͌����ςɂ��g�����

�{�u�E�f�B�����̃x�[�X�����g�E�e�[�v�̊��S�łł�

��������70�N��A���o���ւ̔ᔻ����������

���{�̃V���K�[�x�C�u�u�\���O�X�v�ł������̓f���e�[�v�ȉ��ƌ���ꂽ��

���ɂȂ��Ă݂�Η��s��̃��o�[�u�ŃR�e�R�e�ɂ��Ȃ��Ő����������炵���B

����̓��[�x���𗧂��グ������̑��r���

�I�[���f�B�[�Y�D���Ƃ��d�Ȃ��Ă����悤�Ɏv���B

�����̕����X�^�W�I�́A���W�IDJ���̐ݔ���

�w�b�h�z���Ń��W�I�p�ԑg���ҏW���Ă����B

���j�^�[�̓r�N�^�[SX-3���ƌ����邪

������������ƃS�[�W���X�ȕ�AMI���̃W���[�N�{�b�N�X������

���N���ォ�畷���Ă�1960�N�O��̃A�����J���B�|�b�v�X��

�h�[�i�b�c�Ղ��d����ł����B

���̃R���N�V������CD�ŕ�������Ă��邪

�����̐[�郉�W�I�ʼn���������ē��W��g�ނقǂ�

�C�̓���悤�������B

��ʂɂ́A���r��̓E�H�[���E�I�u�E�T�E���h���ƌ����邪

�V���K�[�x�C�u�̗B��̃A���o������͕ʂ̕��i�������Ă���B

����45�X�^�W�I�F��O�EAMI�W���[�N�{�b�N�X�A���E�r�N�^�[SX-3

�i�C�A�K�����[��������

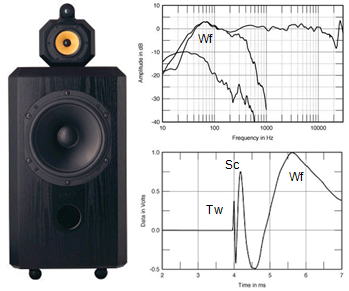

�i�C�A�K�����[��CD�Ղ�JBL 4343�ɉ����Ă��� ��������̃r�N�^�[ SX-3��1973�N�ɐ����J�n���ꂽ���̂�

���^�̏��^�X�s�[�J�[���\�t�g�h�[���E�c�C�[�^�[�̑���ł���B

���݂ł͓����v�҂��N���v�g���Ђ�KX-3�Ƃ��Đ��삵�Ă���B

����KX-3�̐v�ł͖��^���\�t�g�h�[���Ƃ�����{�H���͕ς��Ȃ���

�E�[�n�[��25cm����16cm�N���X�܂ŏ�������

�N���X�I�[�o�[��2kHz����3.5kHz�܂ŏグ�Ă���̂�������

���R�̓{�[�J������E�[�n�[�ŃJ�o�[�ł���悤�ɂ����������Ƃ������Ƃ������B

���̃{�[�J����̍l�����͓��{�I�ȗ��R��������

�ꉹ�̂����A���ƂȂ�800�`3,000Hz���J�o�[�ł���悤�ɂ��Ă���B

����̓A�W�A�n����ł͏���ł����߂���ш��

�t�ɉ��Č���ł͎q���ƂȂ�2.5�`6kHz�Ɍ�b���ڂ邽��

1.5kHz�t�߂ő��X�ɐ�グ�Ă��܂��v�������B

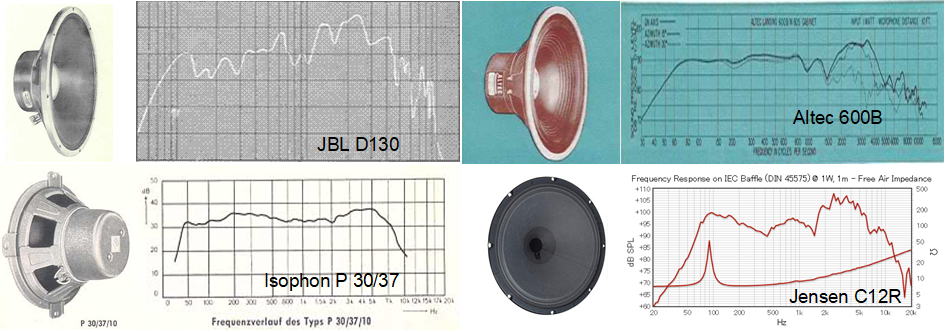

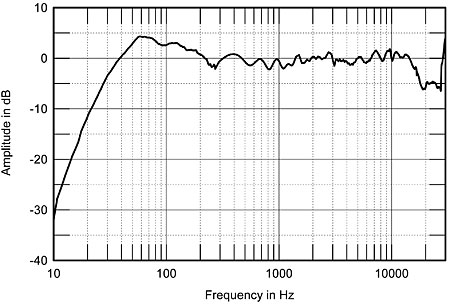

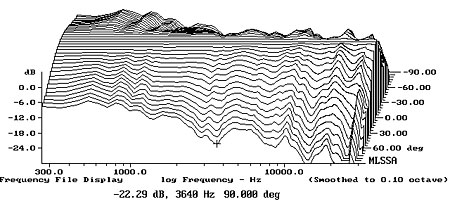

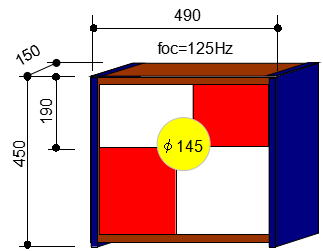

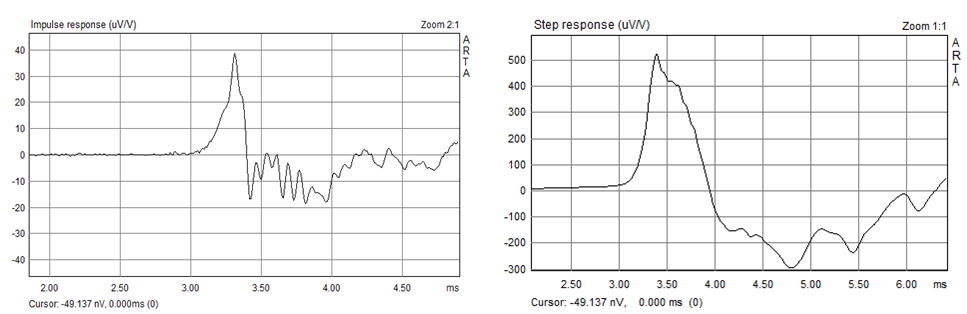

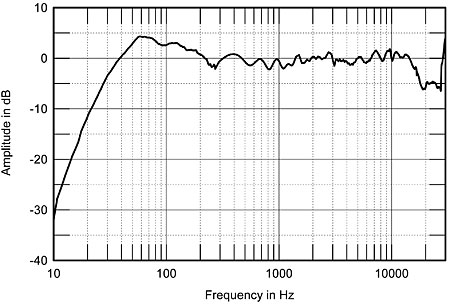

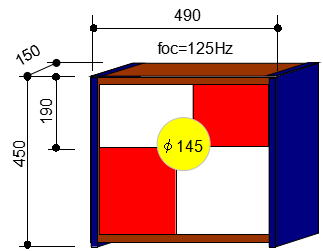

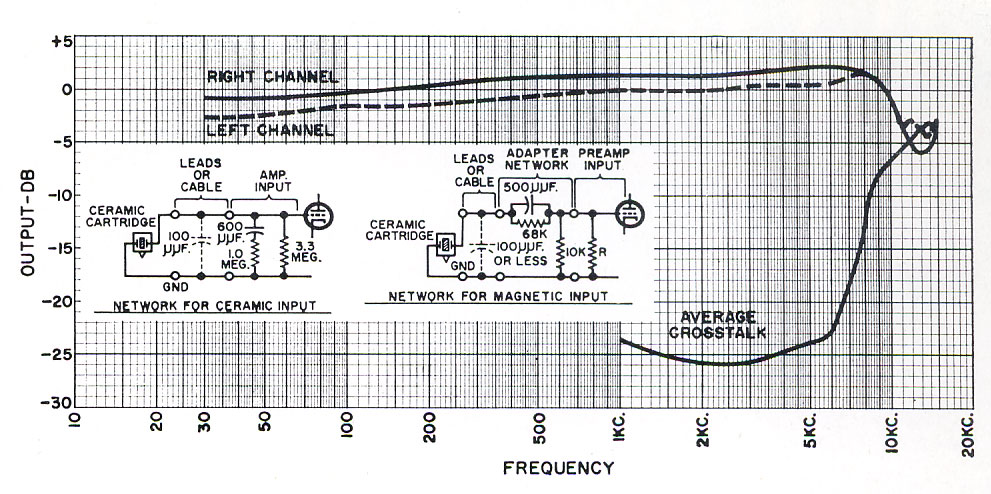

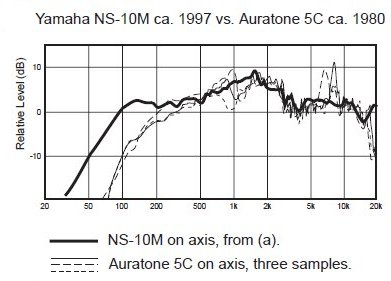

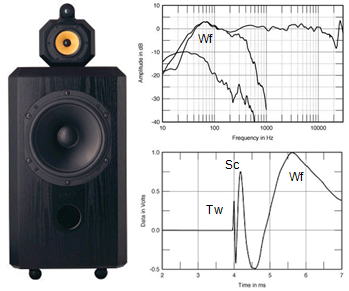

�ȉ��̐}���ɏ�������ł���̂�

�X�s�[�J�[�̐U���ʃo�b�t���ƌ����Ă��ꍇ�̍Œዤ�U���g����

�_�C���N�g�ɋ�C��U�������邱�Ƃ̂ł���͈͂ł���B

����ȉ��̎��g���͔��̔��˂������͋��U�œ�����2���g�ƂȂ�B �����̃E�[�n�[��c�C�[�^�[�̑ш���݂Ďv���̂�

�X�s�[�J�[�̐v�́A���{�I�ɐl�Ԃ̌���@�\�Ɏ����č���Ă���

����͎���������

�l�Ԃ̒��o�͌���I�R�~���j�P�[�V�����̂��߂ɔ��B���Ă���

�Ƃ��������ł���B

�܂�I�[�f�B�I�͒��팻�ۂ������N���������@��ł͂Ȃ�

�l�Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����̂��߂̋@�킾�Ƃ�����̂���

100�`8,000Hz�Ƃ������[�t�@�C�ш��9���̏�l�܂��Ă���B

�����1950�N��̘^���ł��\���Ɋ��������闝�R�ł���

�ނ���21���I�ɂȂ��Ă��ς��Ȃ����̂ł�����B

���m�����ʼn��y�ӏ܂���ׂ����R�Ƃ���

�l�Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����̎����A���Ɏ����ł̑Θb�̎d���ł���B

����͑吨�̐l�������l�߂ɂȂ��Ԃł͂Ȃ�

�ނ���Ζʂ������ׂ͗Ō�炤���ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���H

�X�e���I���烂�m�����ɂ���ƕ����`�����l�̂̑��݂ɕς��

���y�̃p�[�\�i���e�B���������̂ł���B

�����1960�N��ɕҏW���ꂽ���C���Ղ�

�ŋ߂ɔ��@���ꂽ�����Ƃ̐��i�̈Ⴂ�ɂ��\��Ă�B

1960�N��̃��C���Ղ͊ϋq���������p�b�P�[�W�̈ꕔ�ł���

�ŋ߂̔��@�����̂ق��͉��Ƃ��Ă̓V���v������

�~���[�W�V�����̃p�[�\�i���e�B�����������̂��I��Ă���B

�T�C�������K�[�t�@���N���F1967�NNY���C��

�s�[�^�[,�|�[��&�}���[�F1967�N���{�c�A�[

�W���f�B�E�V���F1972-73�NBBC���C��

�ȂǐS�Ɏc����̂����ł��F�X����B

����Ɋϋq�̓��肪�����������F�����F�b�g��1969�N�}�g���b�N�X�E���C����

�{�u�E�f�B������1962-64�N�ɑ�^�����E�B�b�g�}�[�N�E�f���܂Ŋ܂߂��

���\�ȃR���N�V�����ɖc��オ��B

�p�[�\�i���e�B�Ŏv�������ׂ�̂̓��W�IDJ�ł���B

1970�N��Ɍ��ꂽ���W�J�Z�͓��{���̉Ɠd���i��

���̉����v��AM��FM���g�����邽�߂�

�Â��W���[�N�{�b�N�X�Ɠ����G�N�X�e���f�b�h�����W�{�c�C�[�^�[�ł������B

���͓����̍Đ��Ɋւ��ẮA���W�J�Z�̂ق����ǂ��v����Ă���

�E�[�n�[�̍����2kHz�ȉ��Ő����Ƃ��ɁA�m�y�͉f����̂ɉ̗w�Ȃ̓_��

�Ƃ������ۂ��܂܋N���邪�A����͌���I�������W���Ă���B ���r�ꂪ�厖�Ɏ����Ă���AMI�ЃW���[�N�{�b�N�X����

1959�N�̃r���e�[�W����ɓ��ꂽ������10�N�����o���������B

�����炭���m�����d�l�i�t���J�[�g���b�W GE�o������III�j���������Ƃ�����

��r�I����������邱�Ƃ��\��������������Ȃ��B

���{�Ńr�[�g���Y��������悤�ɂȂ����̂�1964�N�ȍ~����

�����Ղ����������ʼn��H�̗m�y����ł��C�M���X���̃��b�N�Ƃ������̂�

�S�����m�̑��݂������炵���B�A�����J���E�|�b�v�X�̉������ł�����B

�E�F�X�^���E�J�[�j�o���ȂǗm�y�J�o�[�̗̉w�V���E����������

1966�N������}����GS�u�[���ɐ�ς��

�����̗��s�̎�͉̗w�ȁA�|�\�l�Ƃ����g�g�݂ɂȂ��Ă������B

�̃��m�ƃT�E���h�̒J�Ԃ��ł��āA�I�[�f�B�I�̕]������ς��������������B

���{�̏ꍇ�́A�V���O���ƃA���o���Ń~�b�N�X�̕��͋C�̈Ⴄ���̂�����

�Â��̓V���O���̓��m�����A�A���o���̓X�e���I�Ƃ������ݕ������������B

���ɃV���O���E�o�[�W�����́A�A�C�h���≉�́A���邢�̓e���r���̂Ȃ�

�{�[�J�����S�ɃN���[�Y�A�b�v�����o�����X�ł܂Ƃ߂��Ă���

��Ƀ��W�I��L���ł̎����҂��^�[�Q�b�g�ɂ����T�E���h����ł���B

����̃A���o���E�o�[�W�����́A�X�e���I�̉��ꊴ���L�߂ɂƂ���

���V���t�H�j�b�N�ȕ��͋C�ł܂Ƃ߂��Ă���

�R���T�[�g�����ӎ������t�@�������̏��i�ƂȂ��Ă���B

�ꍇ�ɂ���Ă̓A�C�h���̃|�X�^�[�t���Ƃ������T�ōw������P�[�X���������B

���̗��҂��r�����ꍇ�A�A���o���͖{�i�I�A�V���O���̓��W�I����

�ƍb����t�����������A�y�Ȃ𖡂키�ɂ�����A����͑Ó����낤���H

�̎�̃p�[�\�i���e�B����茰���ɔ��f���Ă���̂̓V���O���ՂȂ̂��B

�����ăV���O���ՂƑ����̗ǂ��I�[�f�B�I�̕]�����������K�v������B

���ꂪ���W�J�Z�ł���A���̃o�[�W�����A�b�v�̓X�e���I�ł͂Ȃ�

�Â��W���[�N�{�b�N�X�ł���Ƃ��������ĂɂȂ�B

�|�b�v�X�̉��ꊴ�ɂ��A�����J���ƃ��[���s�A�������邪

���������敪���o�Ă����̂�1970�N��̂��Ƃ��Ǝv���B

����܂ł̓A�����J�ɒǂ����ǂ��z���̏�

�C�M���X�̃n�[�h���b�N�͂ނ���A�����J���ȏ�ɃA�����J�����B

���{�̏ꍇ���^���Z�p�̓������A�����J�o�R��������

�r�[�g���Y���A�����J���E�A���o������X�^�[�g�����B

���������A���o���̓��m�����ŏ\������������������B

���[���s�A���ƌĂׂ鉹�ꊴ�i�T�E���h�X�e�[�W�j�����^����

�Ⴆ�u���C�v�u�I�y�����̖�v�Ȃǂ̃R���Z�v�g�A���o���ł͂��܂�

�����I�ȃX�g�[���[�̂�����̂��o�Ă����悤�Ɏv���B

�X�e���I�łȂ���Ǝv���̂́A���̎�̍�i���w���̂��낤��

���m�����Œ����Ȃ����Ƃ����ƁA�ӊO�ɂ����ł��Ȃ��B

�ނ��냂�m���������炱���A�y�Ȃ̃V�i���I������₷���B

�e���r�h���}�̂悤�ɉ������N���[�Y�A�b�v����Ă��邩�炾�B

���m�����Đ��ɂ́A1�{�̃��m���[�O�Ƃ��Ĉ������@�����邪

��ʂ̐l�ɂƂ��Ă̓X�e���I�Ɠ����悤��2�{�̃X�s�[�J�[��

�R���T�[�g�z�[���̉��ꊴ���Ē��߂�悤�ɒ������Ƃ̂ق���

�f�t�H���g�ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���B

���̗��R�̓X�e���I�K�i�����m�����ւ̉��ʌ݊�����S�ۂ�����

���ڏ�͂Ȃ��Ă��邩��ŁA�����̐l�͑�͏������˂邩������

�X�e���I�X�s�[�J�[���m�����^��������B

����ŁA�X�e���I�Ղ̓��m�����ł̎����������������Ƃ��鈳�͂�����

���m�����Œ������Ƃ̃f�����b�g�������֒�����Đ�`���ꂽ�悤�Ɏv���B

���ɂЂǂ��̂́A�X�e���I�^�������m�������[�h�Œ����Ƃ���

���悪�ۂ܂�����ԂŁA����̓��m�����̃��W�J�Z�Œ������ߎS�ȉ����B

�����FM�`���[�i�[�Œ���AM���������S���S����������

��͂胉�W�I�P�̂Œ��������������B

1970�N��ȍ~�̃��m���������͎��̎��オ�������̂��B

����Ő^���Ƀ��m�����^���ƑΛ����Ă����̂����_���W���Y��

�����1970�N��ȍ~��JBL�̃��j�^�[�X�s�[�J�[��ʂ���

���@���E�Q���_�[���͂��߂Ƃ���ߐڃ}�C�N�̐��X�����T�E���h��

�ĕ]�������悤�ɂȂ����B���𗁂т�悤�ɑS�g�Œ����X�^�C�����B

�|�b�v�X�ł̃��m������A�́A�A�i���O�Ղ���[�����p�~�ɂȂ���1990�N���

�E�H�[���E�I�u�E�T�E���h�̊J�c�t�B���E�X�y�N�^�[���uBack to MONO�v

�Ƃ���3���g�̃A���o���ŁA���g�̃T�E���h�����m�����~�b�N�X����

���j�I�ȃJ�~���O�A�E�g���ʂ��������Ƃ��B

���̌�A1960�N��̃��b�N�𒆐S�Ƀ��m������A���͂��܂�

�r�[�g���Y�̃��m�A���o���S�W���o����ɂقڒ蒅�����B

�����Ƃ��V���O���Ղ̃��m�~�b�N�X���X�e���I�ƃA�����W���قȂ�̂�

1990�N��ł����ՂŎ��m����Ă�����

�������ł��r�[�g���Y�̃X�^�W�I�^�����R���v���[�g������

�R�A�ȃt�@���̂��߂̃A�C�e�����ƔF������Ă����B

���m�A���o���͂����ł͂Ȃ��A���m�����^���̃T�E���h���̂��̂�

�r�[�g���Y�̃��b�N����[�I�Ɏ������̂ƔF�����ꂽ�_������I�������B

�����l�I�Ƀr�[�g���Y�̃��m�����^���ōł���ۓI�������̂�

BBC�ɏo�������y�j�̌y���y�v���O�����̐��K�Ղ̓o���

�p�t�H�[�}���X�o���h�Ƃ��Ă̐l�C�Ԃ��f�i�Ƃ�����e���B

�č���R&B�y�Ȃ̃J�o�[�����S�ƂȂ邽�ߌ������Ă����̂��낤��

���̗��R�������̉p���̖@���Ń��W�I�ł̃��R�[�h�Đ���

���R�[�h�̔���j�Q����s�ׂƂ��ċ֎~����Ă������炾��

�������R�Ńr�[�g���Y�̓����}���V���[�ŕč��̃q�b�g�Ȃ�����ł����̂��B

����ŋL�^�Ƃ��Ďc���Ă��Ȃ��̂��A�@���������������ĕ��������C�����W�I�ǂ�

�����ʂ�D�ŊC�m�ɏo�ă��R�[�h�i8�g���J�Z�b�g�j��������Ă����B

���̂�����������O�̊y�Ȃ̔������݂邽�߂Ƀf���e�[�v����������肵����

1960�N����I���ɋ߂Â��ė��ɏオ�����C�����W�I��DJ������

���~���[�W�V�����Ƃ̍L���R�l�𗘗p����BBC�œ��Ԃ�g�ނ悤�ɂȂ����B

���e�̓��R�[�h�ɂȂ�O�̖����\�̊y�Ȃ��Љ����̂�

���̘^���ł̃p�t�H�[�}���X���Ƃ�������������

�����̃u���e�B�b�V�����b�N�̋P�����悭���f���Ă���Ƃ�����B

����BBC���C���̈�A�̘^���������Ɍ��J���ꂽ�̂�

�����������炩�Ȃ莞�Ԃ̌o������̂��Ƃ�

�~���[�W�V�������������R�[�h��Ђ���Ɨ�����

���̈����C���Ղɑ������Œ��쌠���R���g���[���ł���悤��

�Ȃ��Ă��炾�Ǝv���B

�����悤�Ȃ��Ƃ́A�����\�̃��C���^���ɋy�Ԃ��Ƃ͕K�R��

�{�u�E�f�B�����̂悤�ɐϋɓI�Ƀu�[�g���O�V���[�Y���o���l����

���C�m�E���[�x�������@���������}�X�^�[���ă����[�X���邱�Ƃ�����B

�����ł����Ă̂悤�ȑe���ȃR�s�[���i�����Ȃ���������ɔ��

�f�W�^���ҏW�Ő�\�肩��S�~���܂Ŏ��݂ɂł���悤�ɂȂ���

�Z�p�v�V�̉��b������悤�ɂȂ����B

����ł�����}�����I�[�f�B�I���̂ق��́A�ނ���t�s���Ă���悤�Ɏv���B

�����������s�����ȂǑ��݂��Ȃ����A���X�x�K�X���̏�i�ȃf�B�i�[�V���E�Ȃ�

���b�N�̂ǂ̉��t�ł��肢�����ł���B

�ǂ��݂Ă�1970�N��̂悤�ȃ��_���W���Y�̂悤�Ȍ������ɂ͎���Ȃ��̂��B

���̓_�͂����������y���牽����肽�����̚n�D�̈Ⴂ�ɂ���

�������������o���Ă��Ȃ��悤�Ɋ�����B

�|�b�v�X�̃X�e���I�^���̉��ꊴ��

1.�E�H�[���E�I�u�E�T�E���h

2.�R���T�[�g�z�[���̃T�E���h�X�e�[�W�����z��������

3.�f�B�X�R���N���u���̖��w�����̉���

4.�q�b�v�z�b�v�n�̃\���b�h�ȋߐڃ}�C�N

�ƂȂ邪�A���2�̓��m��������̈��ł���

�O�҂̂���1�͂����������m�����ō��肳�ꂽ�B

����2�̃R���T�[�g�z�[���^����

���͌��2����߂�قǂ̃R���e���c�͂Ȃ��B

�l�X�Ȏ�Ԃ��|���Ă��y�Ȃ̍\���Ƃ͕ʂ̌���

�܂�X�e���I�łȂ���Ζ��킦�Ȃ��Ǝ��̉����ƂȂ�B

���͂₻��͐l�H�I�ȉ��z����ł��茴���ł͂Ȃ��B

�f�B�X�R���N���u���̉��ꂪ���w�����Ȃ̂�

�R���T�[�g�ł̃}�i�[�����t�҂ƊϏ҂̃q�G�����L�[��r���������炾�B

�܂�u�`�Ɠ������@�Ŕq������̂���V�Ƃ������Ƃ�

�X�e���I�����ł͋������邱�ƂŐ��藧���Ă���B

����̓X�e���I�����̐����Ȓ������Ƃ�������

�X�e���I���u�ł������݂��Ȃ��������@�ł���B

���m���������͉��y�Ƃ̕��������R�ȊW�𑣂��B

�������ׂĂ邪�m���Ƀ��m�����Ȃ�ǂ��Œ����Ă��ǂ����

�E�H�[���E�I�u�E�T�E���h��

1963�N�̃��l�b�c��N���X�^���Y�̃q�b�g�ȍ~�̂悤�ɂ����邪

�u���b�N�����[���̃��[�O�i�[���A�v���[�`�F���N�����̂��߂̃|�P�b�g�E�V���t�H�j�[�v

�ƃt�B���E�X�y�N�^�[���g�������Ă���悤�ɂ��̑O���킪������

�o�W�F�b�g�E�R���s�ŕ�������Ă���1959�`62�N�̃V���O���W�ł�

�e�B���p�j�������I�[�P�X�g�����A�����W�Ɍ���Ă���B

�R���T�[�g�z�[����z�肷��悤�ȃG�R�[��ߏ�ȃI�[�o�[�_�u��z�����邪

���������ŋN����k�ތ��ہi�ǂ̔��˂Ŕg�`���ł����������j�𗘗p����

�����S�̂��h�ꓮ���悤�ȃ}�b�V�u�ȉ����ɓ���������B

������l�b�c�̃A���o���ɂ���u�z���b�c�E�A�C�E�Z�C�v�̃J�o�[�̂悤��

�_���X�z�[���ł̉�����^�����悤�Ȃ��̂��܂܂�邪

���ۂɕ�����k�킹��剹���Ŗ炷�Ƃ�������

�e�B�[���Y���g�����������W�I����ł����̂悤�ɕ�������_���d�v�������B

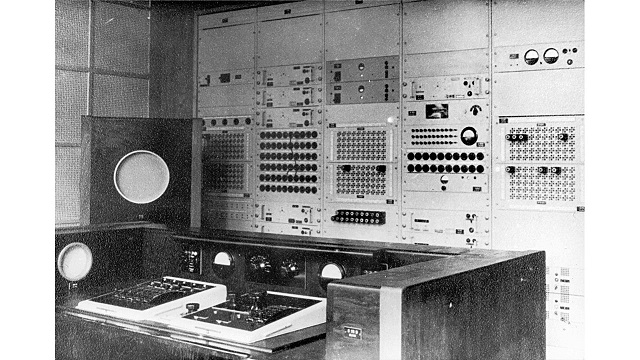

��L�̎ʐ^��1950�N�㖖�Ƀg�����W�Y�^�[���W�I���o�ꂵ������

�e�B�[���Y�����y�����@�Ƃ��ėǂ��݂�ꂽ���̂�

�ߐڂŒ����Ă��邽�߁A�ቹ���������Ē����邵

����̃p���X���̉������m�ɕ�������B

�E�H�[���E�I�u�E�T�E���h��l�X���F���������̌��ł���B

���������KOSS�Ђ̃w�b�h�z�����J�����ꂽ�B

���E���̃X�e���I�w�b�h�z���Ɩ蕨����Œm���邪

���g�̓��W�I�ɕt�����Ă��郍�[�t�@�C�ȃR�[���X�s�[�J�[�������B ���̂悤�ȋ��ш��`��1980�N��O���܂ő����Ă���

�I�[���g�[��5c���X�^�W�I�̈�p�Ń��j�^�[�X�s�[�J�[�Ƃ��Ċ��Ă����B

���ۂɂ́A���[�t�@�C�̂Ȃ��ɂ����l�Ԃ̊����h�蓮�����v�����傫��

�Ƃ݂Ă������낤�B

���W�I�p�X�s�[�J�[�Ƃ����ƁA���݂ł͂��Ȃ萫�\�̗�������̂Ǝv��ꂪ������

1930�N�ォ�琻������Ă��郉�W�I�p�X�s�[�J�[��

�T�˃��R�[�h�̑傫���ɏ����ĕω����Ă���ƍl���Ă������낤�B

1930�N���SP�Ղ�10�C���`�i25cm�j

1950�N���LP�Ղ�12�C���`�i30�����j

1960�N���EP�Ղ�7�C���`�i16cm�j

1980�N���CD��5�C���`�i12cm�j

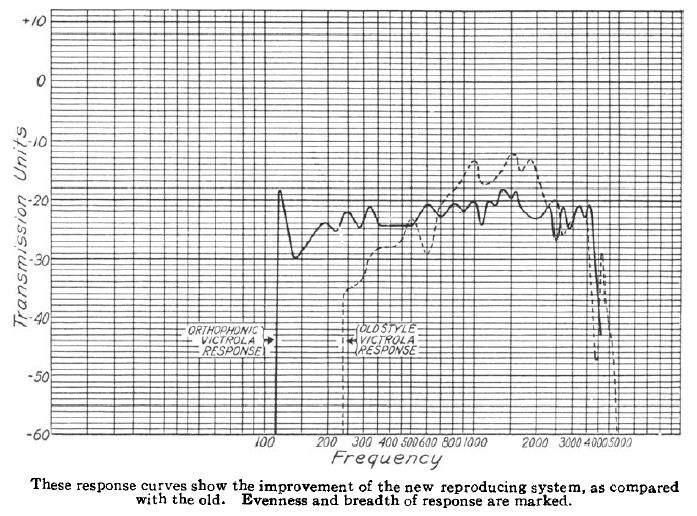

1930�`50�N��͓d�~�ƌĂꂽ���m�����Đ��@��������

1960�N��ȍ~�̓X�e���I�p�Ƃ������ƂɂȂ�B

CD���W�J�Z�́ACD�̐��\�����R���p�N�g�����l�b�N�ƂȂ���

�X�e���I�ł�10cm���x�̃X�s�[�J�[��W���Ƃ��Ă���B

���f�B�A�̃T�C�Y�Ƙ^���̒��g�͓��R�̂��ƂȂ���Ⴄ�̂���

1960�N�ȍ~�̃X�e���I���̗���͏��^���̗���ł���

���y�̂��t�B�W�J���Ȑ�����r�����Ă�������ł�����B

���̗������[���Z�b�g����̂����m�������̈Ӑ}�ł�����B

���m�����Ŏ������邱�Ƃōł��s�����Ȃ̂̓I�[�P�X�g����i��

���̃X�e���I�������R���T�[�g�z�[���ł̃I�[�P�X�g�����̓`�������Ȃ̂�

���������X�e���I�^�����̂��N���V�b�N�̃I�[�P�X�g�������ƂȂ�B

�Ƃ��낪�A���i���ɂ��鉹�y�ŃI�[�P�X�g���̓o��p�x��10�������

�\���Ƀ}�j�A�̗̈�A�܂�ӎ����Ē����Ă���ƍl���Ă����B

�܂�10���ɖ����Ȃ��n�D�̂��߂ɃX�e���I�𑵂��悤�Ƃ���B

���m���������̓X�s�[�J�[�������Ȃ����Ȃ̂ł���قlj��i�͉�����Ȃ��B

�������X�e���I�Đ��ɕt���܂Ƃ��V���̐��X���l�����

�w����p�ȏ�̃I�}�P�ɜ߂��܂Ƃ��邱�Ƃ͕K�{�Ȃ̂��B �X�e���I�Đ��ɕt���܂Ƃ��V���Ƃ�

1.�����ʒu�̍��E�Ώ̂ɃX�s�[�J�[���Z�b�g��

�@���̒����ȊO�̏ꏊ�ł͉��������������B

2.��ʊ��̑����̓c�C�[�^�[�̃p���X�M���Ɉˑ����Ă���

�@���̔����U���̐����ɍׂ����Z�b�e�B���O��K�v�Ƃ���B

3.�p���X���M���̐��m�ȓ`���̓P�[�u���ނɂ��e����

�@�����x���A�≏�́A��������ȂǕ��G���������ł���B

4.�f�W�^���ɂȂ�Ɠ`�����̃W�b�^�[�A�G�R�[�A�O���m�C�Y�Ȃ�

�@�ʏ�̑��葕�u�ł͌v��m��Ȃ����ڂ��lj������B

5.�C���V�����[�^�[�A�P�[�u���Ȃǂ̃A�N�Z�T���[�ނ�

�@���ꂾ���ŃA���v��X�s�[�J�[�ɕC�G���鉿�i�̂����݂���B

6.�A�i���O�E�v���[���[�̃Z�b�e�B���O��1970�N��ȍ~�ɓ���ɂȂ�����

�@�f�W�^������ɐ�������[�r��Ă��邽�ߍ��z�ɂȂ�₷���B

7.�A�i���O����͂Ȃ������ʔ���̃t�H�m�A���v�ɂ������Ă�

�@EQ�J�[�u�Ȃnj����Ҍ����̓��e�ɓ��ݍ��ݍ������Ă���B

��L�̉������

1.���m���������ɂ���Ύ��R�ł���B

2.���m���������ɂ���E�[�n�[�̏d�v����Ɋ�����B

�@���ꊴ�ł̌떂�����������Ȃ����炾�B

3�`4.���m���������ł͏o���̃^�C�~���O�Ȃ�

�@�I�[�f�B�I�V�X�e���S�ʂ̃t�B�W�J���ȓ������̐S�ɂȂ�B

�@�^�C���R�q�����g�i�X�e�b�v�����j�͏d�v�ł���B

5.���m���������ɂ���E�[�n�[�̐U����ȊO��

�@����قNjÂ�Ȃ��Ă����B

6.CD�ł����ʂɒ�����悤�ɃV�X�e���������ق���

�@�����̐����炵�č����I�ł���B

7.���ʂɃA���v�t���̃C�R���C�U�[���g�p���悤�B

�@�^�[���I�[�o�[���S�œ������ł���悤�ɐv����Ă���B �����ėǂ����m�A���v���Ă���H

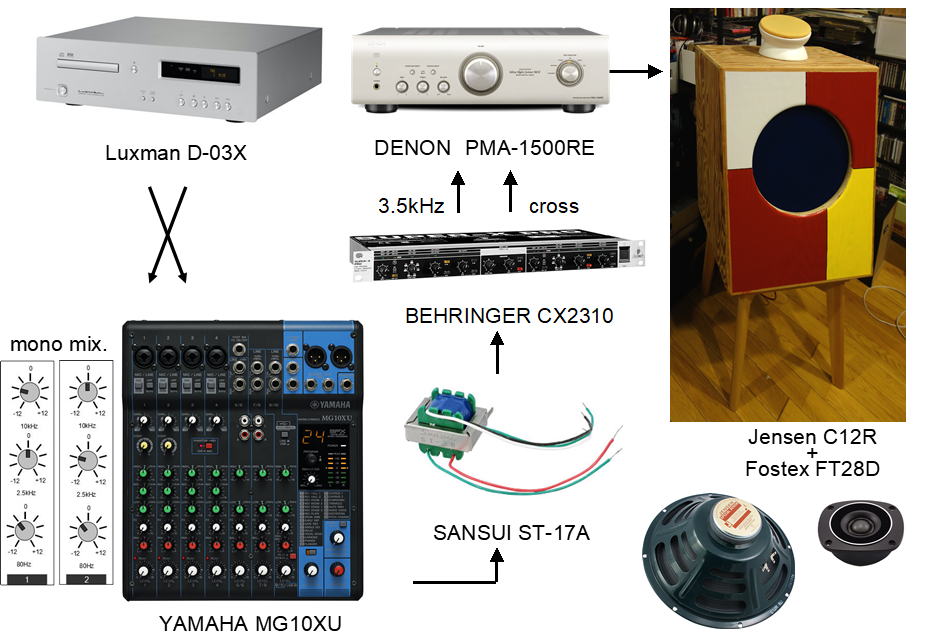

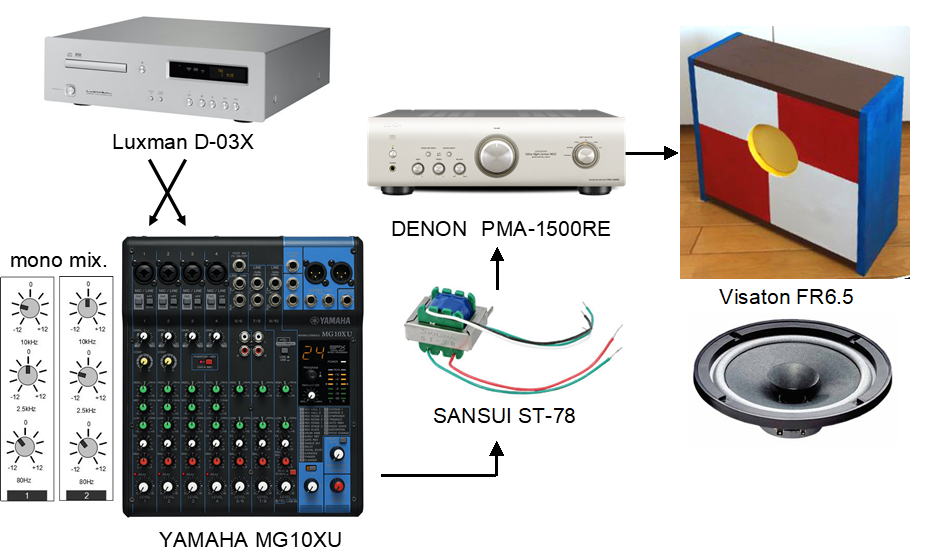

���ʂɃX�e���I�A���v�̂ق��������ĕ֗��B

������2way���`�����f�o�g���č��Ech������ƒ��ɕ�����

�}���`�A���v�Ŗ炵�Ă���B

�������ƌ����炵�̗ǂ��Ƃ����サ���Ǝv���B

�c�C�[�^�������Ńt�������W�ꔭ�̃��m�X�s�[�J�[���Ȃ�ׂ��V���v���ȍ\���Ŗ炵��������

�\�[�X�̓X�e���I������~�L�T�[�ō�������X�e���I�C�����m�A�E�g�̒��A���v�݂����̂ǂ����Ǝv�������ǁB

�������ŏ��͒��f�W�A���Ń��N�n����炵�Ă�����

�����n���̂���̂̓I�[�o�[�V���[�g�Řc��ł������炾�����B

�t�ɍ����g�m�C�Y��}�����������͉̂��ʂ͏o�Ă����������o���h���l�܂�B

���̕ӂ̉���������A�ǂ̐��i���^�ۗ��_�Ȃ̂͊�{�v����������������B

�����̂�DC�������R��Ă������A�t�B���^�[�Ȃ��Ō��C�����͂悩�����B

���ʂ�5���~���x�̍��YFET�v�����C���ɏ�芷�����Ƃ���

�ƂĂ��f���ɉ����o�邱�ƂɋC�t���[���B

���Ȃ݂ɓ����t�������W�ł����m�������͎�45�x�Œ����ăt���b�g

���ʓ����͒������h�ڂ�5�`6dB�����グ������������B

1960�N��ȍ~�̂قƂ�ǂ̃t�������W�͐��ʓ����Ńt���b�g�B

����͍���̃`�����l���Z�p���[�V�����𖾗Ăɂ��邽��

�X�e���I�p�ɍ���̎w�������i��悤�ɐv���Ă���B

���m�����Œ����ꍇ�́A�������ɍ�����g�U����悤��

4�`10dB�قǗ��Ƃ����o�͂œ���܂���Ǝ��R�ɂȂ�B

���ƈ�ʓI�Ȑ��\��R�X�p�̘b����

��̓I�ɂǂ��������y��炵���݂������f�����

���������X�y�b�N���������邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B

���̏ꍇ�́A1950�N��̃h�C�c�E�N���V�b�N�����^������n�܂�

1970�N��̗w�Ȃ�1950�`60�N��p�ă��b�N����V�X�e����������

���̃��m���������̕����ɑǂ�����B

���ł�1990�N�ȍ~�̌Êy�퉉�t�A2000�N�ȍ~��J-POP�Ȃ�

�c�{�ɂ͂܂��ă��m�����C�s���B

�̕��̃{�[�J�����Y��ɒ���������ł�

�̃��m�̏ꍇ�͑ш�I�ɋ����̂ŊÂ�����������

�@200Hz���t�@�b�g��100Hz�ȉ��͍i�����ق������̊��������i�j�����ʁj

�@500�`1500Hz���X�b�Ɣ��������ق����\��Z���Ȃ�i���ɓ��{��j

�@3�`6kHz�Ŕ{�����A�N�Z���g�����Ɣ������ǂ��Ȃ�i���ɉp��j

�����A�A���A�q���ɑ��ĐF�X�Ɨv���������B

�O���t�B�b�N�C�R���C�U�[�Ȃǂ��g����Ȃ玎���Ă݂�Ɣ��邪

100Hz�ȉ���10kHz�ȏ���{�[�J���ɂ͗v��Ȃ��B

�������������͐^��ǁ{�t�������W�ŗ���ꂽ���e�ł����邪

���ɍA���̕\��v��Ȃ��p�Č��ł̐v���L������

1�`2kHz�ňʑ����������ނ悤�Ȃ��̂��W���ƂȂ����B

���̎��_�Ń\�E���n�̃{�[�J���͗ǂ�������Ȃ��Ȃ�����

�̗w�Ȃ̓��W�J�Z�̂ق��������������₷���Ƃ����t�]���ۂ��������B

�l�I�ɂ͒���̔�����ǂ����邽�߂Ɍ�ʉ�����ɓ����̂��D����

�R�[�������t���t�����Ȃ��悤��Qts��1.0�ȏ�̃��j�b�g��I��ł�����Ƃ����B

���݂��� Visaton FR6.5 ���荠�ł�����������Ȃ��B

8cm���炢�̂ق��������{�[�J�����Y��Ƃ����l��������

���R�͋�������炸��800�`2500Hz�̍A�����N���A�ɕ������邩��B

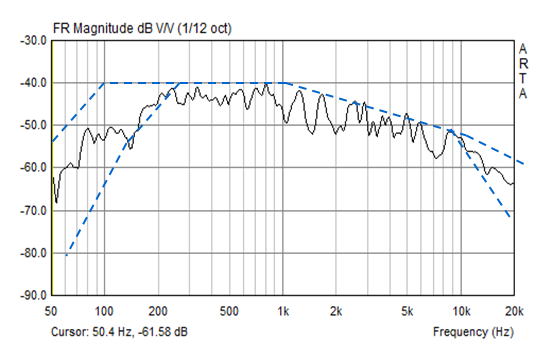

������͏��^�o�X���t�p�ɐv�����Qts��0.3�`0.5�ɂ��Ă��邪

�����ʂ�150Hz���炢���烍�[���I�t���Ă���ق������̓N���A�ɂȂ�B

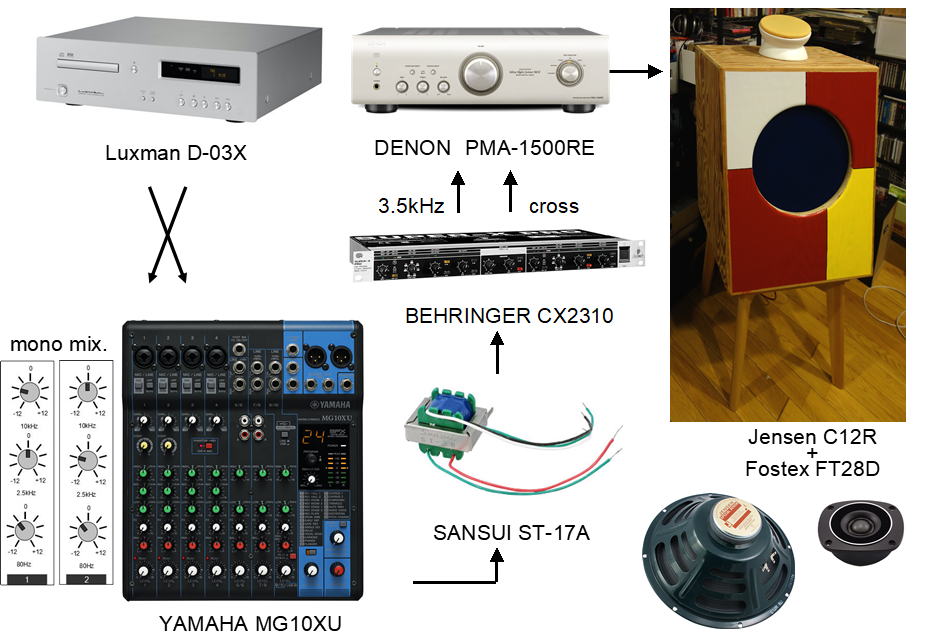

�A���v�̂��Ƃ������ƁA�����̓f�m���̃v�����C�����g���Ă��邪

MOS-FET�̃A�i���O�A���v���g�����R��

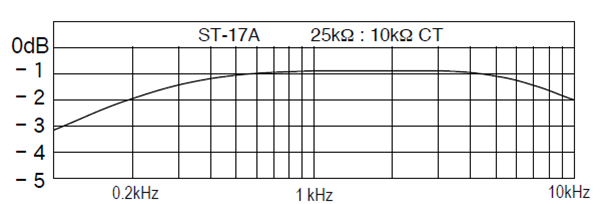

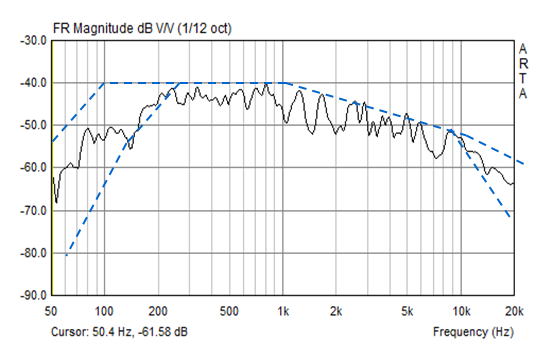

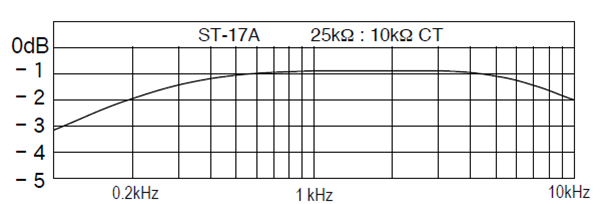

�B�����Ƃ��ăT���X�C�g�����X ST-17A�Ƃ������[�t�@�C�d�l�̃��C���g�����X���g����

�{�[�J���ɍ��킹���{�����o���₷�����Ă��邩���

�ǂ����f�W�^�����Ɛ܊p�F�t�������p���X�M�����t�B���^�����O�Œʂ�Ȃ�

�Ƃ����^�f�����@�ł��Ȃ�����ł�����B

�O�Ƀf�W�^���A���v�Ńt�B���^�[���Ȃ��ƍ����g�̃I�[�o�[�V���[�g�����邳��

�Ə��������A���̃X�p�C�N�m�C�Y�͊y�ȂɊW�Ȃ��A���v���L�̈�艹����

�g�����X�̏ꍇ�́A�y�Ȃ̉����ɍ��킹�Ĕ{�����o��Ƃ����Ⴂ������B

�������̂ɐ^��ǂ̃����M���O�m�C�Y�����邪�A������͒�����̉������ɏ��B

���C���g�����X���f�W�^���m�C�Y���������邾���Ȃ�

�����ƒቹ���������ʂ�Hi-Fi�ȓ����̂��̂������Ă��邪

ST-17A��MM�J�[�g���b�W�̂悤�Ȓg�F�n�̐F�����������čD�݂��B

�F�X�Ə��������ǁA���݂̃f�W�^�����L�ш�t���b�g��

�{�[�J�������ʓI�ɍĐ�����ɂ͕s�\����

�l�Ԃ̐��ɏœ_�̂����������̃v���|�[�V�����𐮂��Ȃ�������Ȃ��Ǝv���B

�R�A�Ȏ��g����͏d�ቹ�⒴�����ɂ���̂ł͂Ȃ�

�ނ���100�`8,000Hz�Ƃ������[�t�@�C�ш�̂Ȃ��̃v���|�[�V�����ł���

�{�f�B���C���Ɠ����悤�ɋ����A�A���A�q�������ꂻ�ꖣ�͓I�ł���ׂ����B

���Ǝ����̃V�X�e���ɂ��Č�����

Jensen C12R�Ƃ����M�^�[�A���v�p���j�b�g���g���Ă邪

�����Ƃ��Ă͍ō��̃v���|�[�V�����Ȃ̂����A�ǂ����N���t���Ȃ��B

���̃��j�b�g��1947�N�Ƀ����[�X���ꂽP12R�̃Z���~�b�N���Δł�

�J�������͔ėp��PA�p�X�s�[�J�[�������B

1950�N���Rock-ola�ЂȂǃW���[�N�{�b�N�X�ɂ��g��ꂽ���i���B

���̃��j�b�g�̗ǂ���

1.�t�B�b�N�X�h�G�b�W�̃o�l�������ă~�b�h���[�܂Ŕ������ώ��ɑ���

2.Qts��2.0�ȏ�ƍ�����ʉ�����ł����肵�Ė�

3.�{�C�X�R�C����1�C���`�Ə����������悪�N���A�ɖ�

�@�����̃_�X�g�L���b�v���t�F���g�ŌŗL�������Ȃ�

4.�����U���������n�Ń��o�[�u���Y��ɏ��

5.�M�^�[���m�̂��߂ɐV�i�ň��������Ă���

��_�Ƃ����c

1.Fo��90Hz�t�߂ŏd�ቹ���o�ɂ����i�x�[�X���C���͖��Ăɕ�������j

2.�c�C�[�^�[�Ȃ��ł͌��݂�Hi-Fi�̊�ɖ����Ȃ�

�@��^�z�[���ɍ��킹��̂������i�����y������j

3.�M�^�[�A���v�p���c�݂��炯�Ɗ��Ⴂ����₷��

4.�r���e�[�W�I�[�f�B�I���D�Ƃ���̂܂��

Fo�������̂̓{�[�J����̖��Ă��ƃo�[�_�[�������

10cm�t�������W���ቹ���o�Ȃ���

200Hz�t�߂܂Ń_�C���N�g�ɐU���������邽��

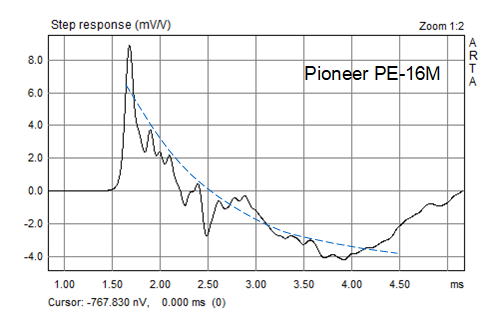

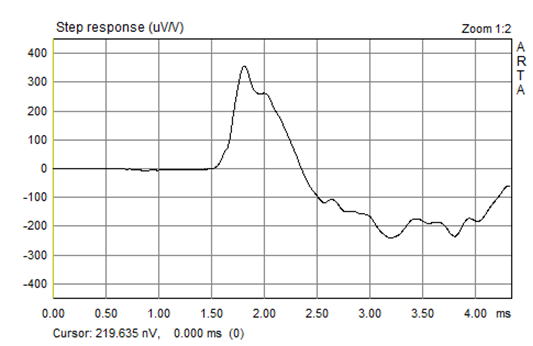

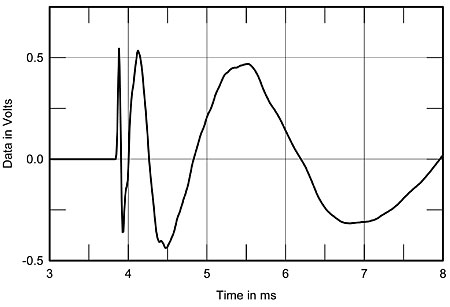

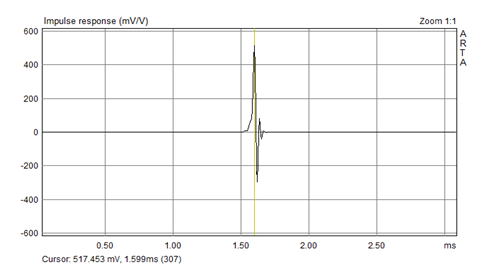

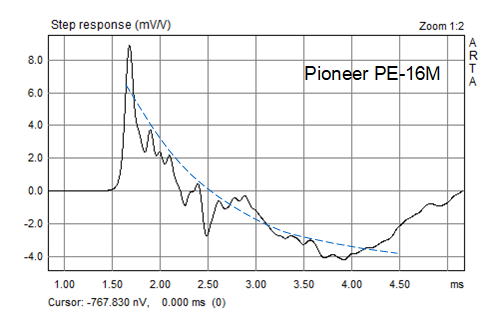

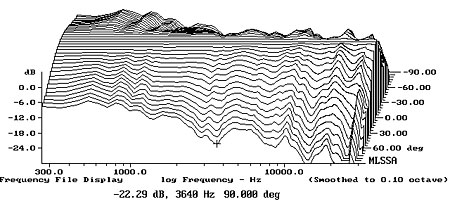

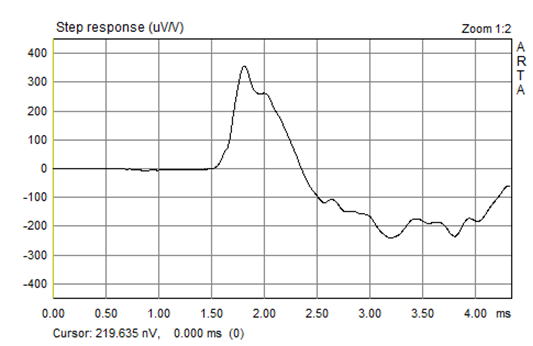

�{�[�J���̎��̊��┗�͂͑S���Ⴄ�B ���Ȃ݂ɋC�ɂȂ�C12R�̕����U���i���c�݁j����

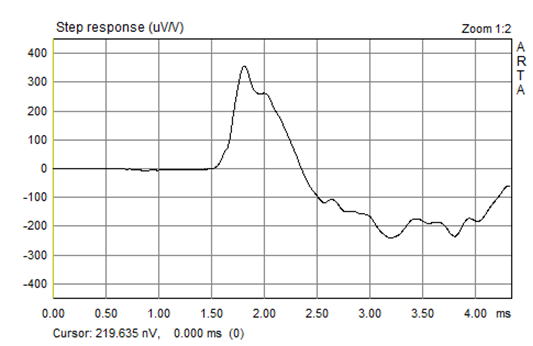

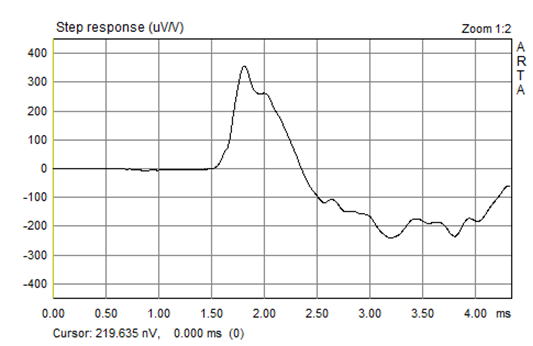

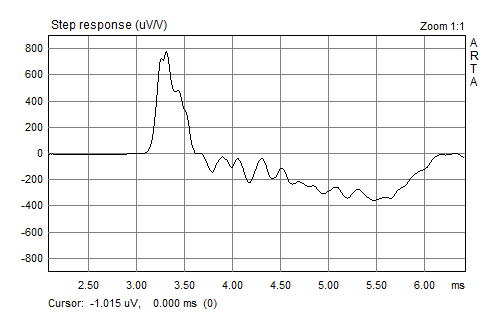

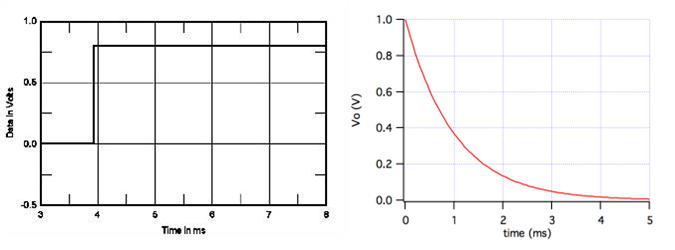

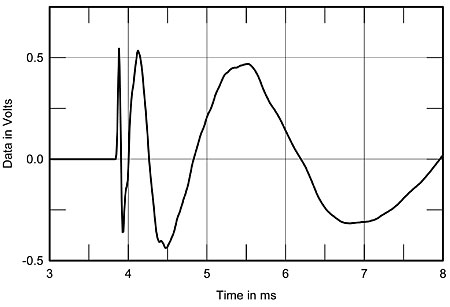

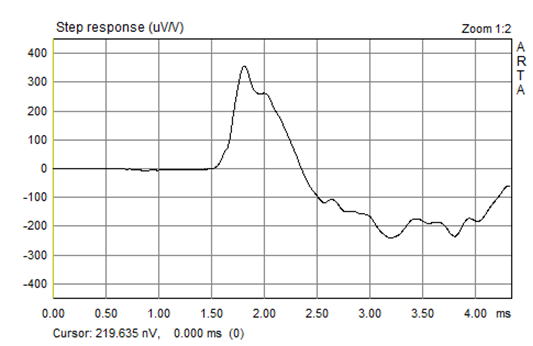

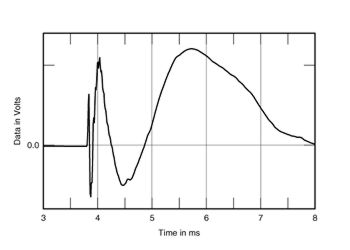

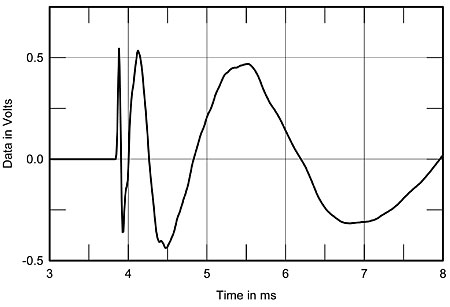

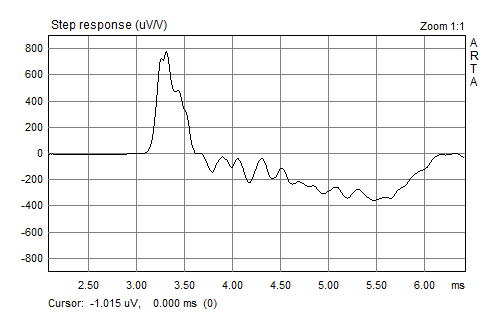

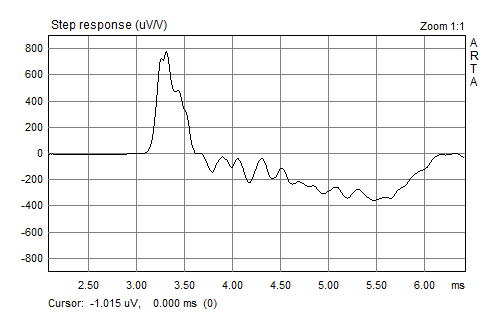

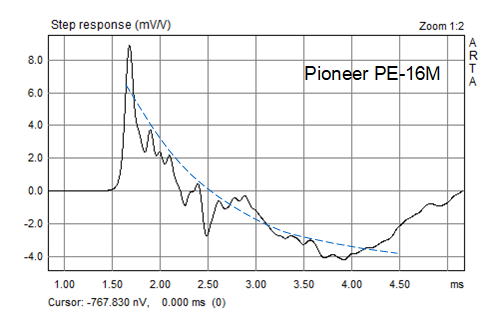

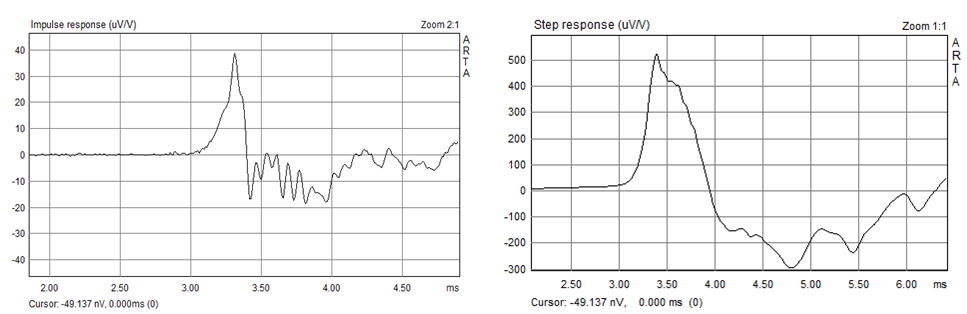

�����g�̗����オ��ɑ���u�X�e�b�v�����v���v�����Ă݂��

�V���O���R�[���Ɠ������Y��ȃ��C�g�V�F�C�v���悫�Ȃ���

��ʓI�ȃt�������W�ɔ�ׂ����ƃN���A�ł���B

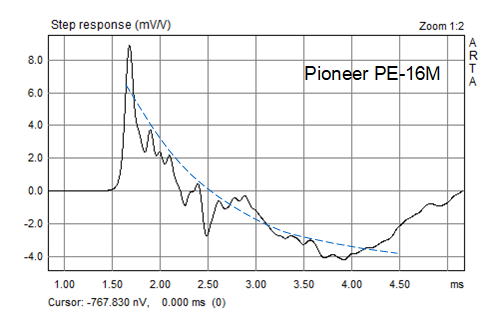

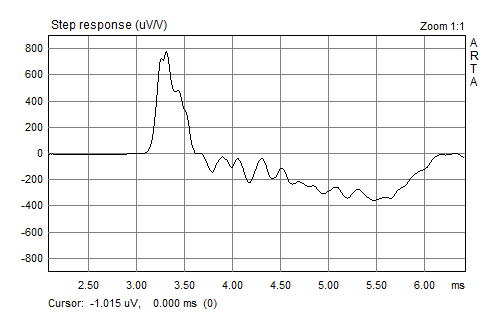

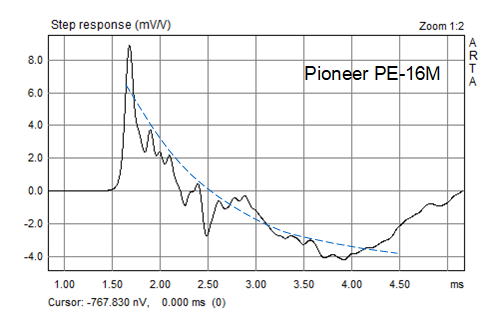

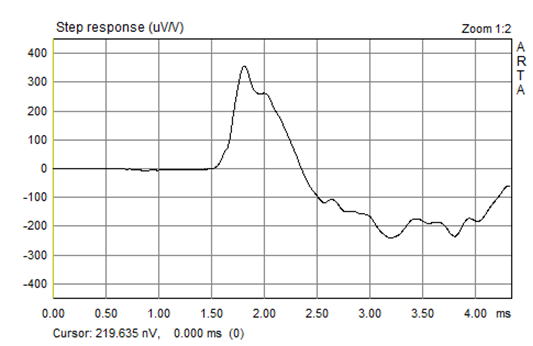

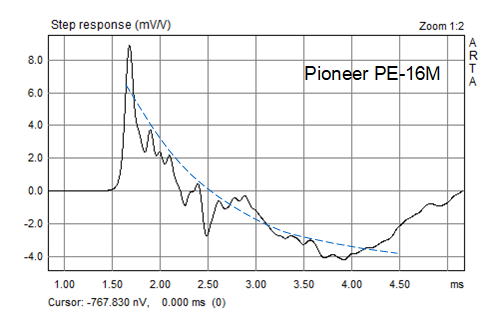

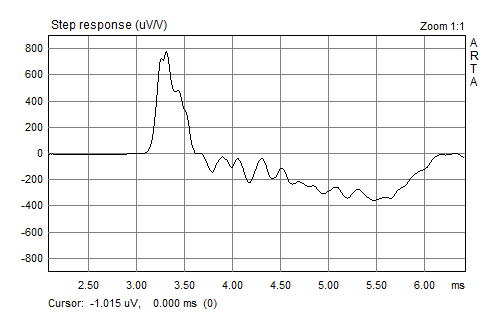

�p�C�I�j�APE-16M�i�������U�j�̃X�e�b�v����

Jensen C12R�{Fostex FT28D�̃X�e�b�v����

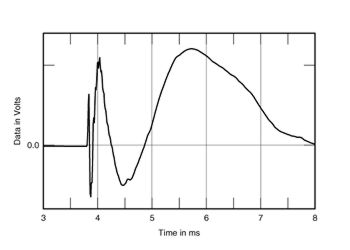

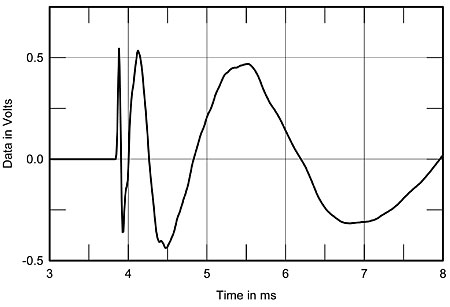

���̓M�^�[�A���v�̃f�B�X�g�[�V������

�A���v�̐^��ǂ��ߓ��͂Řc�܂������ł���

���������������ʓI�ɍĐ����Ă��邾����

�X�s�[�J�[���̂��̂̉��͂ނ���N���A�Ȕg�`���Ɣ���B

1ms�ȉ��̃f�W�^���I�ɊςĂ����Ȃ萳�m�ł���_�ł�

���ꂪ�{����75�N�O�̉����Z�p�Ȃ̂��Ƌ�������ł���B

�X�e�b�v�����Ɋւ������͈ȉ��̂Ƃ���B

https://www.stereophile.com/content/measuring-loudspeakers-part-two-page-3 �l�I�ɂ̓{�[�J���̕��G�Ȕ����@�\�̍Č��ɂ�

�^�C���R�q�����g�i���ԓI�Ȉ�ѐ��j���d�v���ƍl���Ă���

�Ⴆ�A�ʏ�̃}���`�E�F�C�ł͎q������ɗ�����

�����͒x��Ă���Ă���̂����ʂ̕\���ɂȂ��Ă���B

���ۂɂ̓u���X���狹������������^�C�~���O������

���̃��Y����^�������y�\���ɐ[���ւ���Ă���B

���̑��̏㉺���铮���́A���\�����X�s�[�h��

���艹�̃p���X�����ƈꏏ�ɐ����o�Ă���B

�����Ēቹ���x��Ă���悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��̂ł���B

�����ЂƂ͂��̒x�ꂪ1ms�ɒB���邱�Ƃ�

����̗����オ��Ƀ}�X�L���O����ĞB���ɂȂ�_�ł���B

1ms�͐����Z�����ԂɎv����������Ȃ���500Hz�̔��g���ɑ�����

����ȉ��̎��g���A������200Hz�ߖT�̕\�����قƂ�Ǖ����B���Ă��܂��B

�����������ԓI�ȕs�����̓V���O���R�[���ʼn�������邪

���^�t�������W��800Hz�ȉ����G���N���[�W���[�̋��U�ŕ₤�̂�

�X�e�b�v�����̌v���ł͔���Ȃ��������ŏ_�炩���g�`�Œx��Ă���B

10cm���x���̏��^�t�������W�Ŗ{�i�I�Ȃ��̂��o���̂�

1965�N�̃t�H�X�e�N�XFE-103���ŏ���

����܂ł̏��^�X�s�[�J�[�͌g�у��W�I�p�̂��̂�

�Đ��ш��200�`4,000Hz�𒆐S�Ƃ����J�}�{�R������������

���^�t�������W�Ƃ����W���������J���������O�Z���[�ł���B

���̂ق��ɓ��{���̏��^�t�������W���j�b�g��

�e�N�j�N�X�A�p�C�I�j�A�A�R�[�����ȂǗl�X�ɔ̔����ꂽ�B

����ɑ�����1968�N������Altec 405A��

��`�A�i�E���X�̓V��X�s�[�J�[�Ƃ��Ă��g�p����

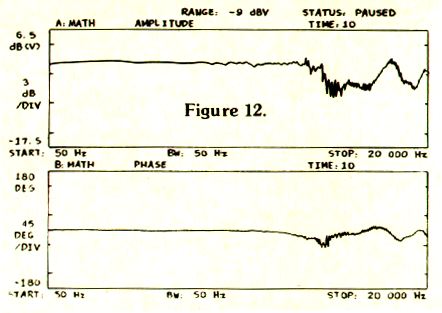

������250�`8,000Hz���t���b�g�ɂ����J�}�{�R�^����

30cm�����̖����ɓ���邱�ƂŐl�Ԃ̐��̓����Ƀt�B�b�g����Ƃ���

�A�����J�̉����w��̕W���I�ȃ��j�b�g�Ƃ��Ă����p���ꂽ�B

1970�N�ォ��^���X�^�W�I�p�Ƃ��Ă̓I�[���g�[��5c���L����

�t���b�g�ȗ̈悪150�`12,000Hz�Ƌ������̂�

������ʓI���������W�I���X�i�[�̊���T�E���h����Ɍ������Ȃ����̂������B

�ꎞ�����Y���~�������A���݂ł͍Đ��Y���͂��߂Ă���B

1990�N��ɂ�BOSE 101���p���[�n���h�����O���������Ƃ�

���C�ݕ��̗�����������������`���āA�X��PA�ȂǐF��ȏꏊ�Ō��������B

BOSE�̓����ɓd�����g�����C�R���C�U�[��������

�����ʂ̂Ƃ��͒����u�[�X�g�A���ʂ��傫���Ȃ�ɂ����������ɒ�R��������

�Ƃ����ς�����@�\���t���Ă������A���ꂪ���^�t�������W�̎�_�������B

�s��Ɉ�ԃC���p�N�g�̂������̂́A�T�e���C�g�X�s�[�J�[�ƃT�u�E�[�n�[��g��

501�V�X�e����������������Ȃ��B���̍���SR�s��ł��D�ʂɂ�������

1970�N���JBL�������悤�Ȍo�܂������Ă������ƂƏd�Ȃ��Ă���B

����BOSE�̃��E�h�l�X�����������T�E���h��

����ł͏��^�t�������W�̋@�q�Ȕ������������Ƃɂ��Ȃ���

����h�̃I�[�f�B�I�}�j�A����ᔻ�����悤�ɂȂ�B

10cm�t�������W���o�n�߂��������ƂȂ����̂��\���̒Ⴓ��

���^�ł���ɂ��ւ�炸�A�^��ǃV���O���ł͑���Ȃ������������B

�����30W�N���X�̃g�����W�X�^�[�E�A���v�������ɏo��邱�Ƃʼn������ꂽ��

�ނ��돉���̃J���J������OTL�g�����W�X�^�[�A���v�̉����Əd�Ȃ���

10cm�t�������W�̖��ĂȃT�E���h����܂��Ă������悤�Ɏv���B

�����g�����W�X�^�[�ł��g�����X��g�ݍ��ނƃ}�b�L���g�b�V���̂悤��

�R�b�e�����������ɂȂ邱�Ƃ����肦��B

���^�t�������W�͂悭���W�J�Z�p�Ɠ����i�ƊԈ����̂���

���W�J�Z�͌�ʉ����➑̂ɓ���邽�߃t���[�G�b�W�̂��̂͂����ꕔ��

����I�[�f�B�I�p�ɔ����Ă�����̂̓o�X���t���ɓ����悤�v���Ă���B

��ド�W�I�ɕ����p���j�^�[�Ɠ����i�ƃ��[�J�[�Ő�`���Ă����Ƃ��Ă�

�������ꂽ�̂̓t�B�b�N�X�h�G�b�W�̕ʕ��������Ƃ����͓̂�����O�������B

�����P610�����Ă��X�J�X�J�̉������o�Ȃ��͖̂�������

�p�i�\�j�b�N�ł��L�ш�iHi-Fi�j�����̃e�N�j�J���E�K�C�h��

���l���W�I�ɍ����t�������W�����Ă�����200Hz�������

�����������ʂ��f�ڂ��ꂽ�肵�Ă����B

�����\��10cm�t�������W���J�����ꂽ�w�i�ɂ̓X�e���I�^���̕��y������

�X�s�[�J�[��2��u���X�y�[�X����ōς܂������j�[�Y�͓������獂�������B

�X�e���I�d�~�̂ق��͂Ƃ����ƁA�X�s�[�J�[2�{����ׂĎ��߂����i������

�Z���~�b�N�J�[�g���b�W�̃N���X�g�[�N������10dB�ȉ������������B

�����̃|�b�v�X�ɑ��������f���I�E���m�����̃X�e���I������

�Ȃ���ăX�e���I���u�̕��y�Ƃ��W����������������Ȃ��B

�������������2�{��ʁX�̔��ɓ���ăX�e���I���ʂ𖾗Ăɂ�

�������X�y�[�X�t�@�N�^�[�̗ǍD�ȏ��^�t�������W�͏d�ꂽ�B

����ŁA�����X�y�[�X�ŃX�e���I���ʂ��o�����߂̍H�v�Ƃ���

4kHz�ȏ�̍���Ŏw������30�����ɍi�邱�Ƃ�

�`�����l���Z�p���[�V�������҂���ʊ����o�����Ƃ��v�Ƃ��čs����B

�X�s�[�J�[�����ʂ������Ȃ���ΐ������o�����X�Ƃ͂Ȃ�Ȃ�

�Ƃ������Ƃ�����ɃX�e���I�����̃}�i�[�Ƃ��Ē蒅���Ă������B

����ȑO�̃��m�����p�t�������W�͎�45���Ńt���b�g�ƂȂ�悤

�������h�ڂɎ����グ������������Ă����B

Goodmans�ł�AXIOM80�͋��^�AAXIOM301�͐V�^�̐v��

JBL�ł�D208�����^�ALE8T���V�^�̐v�ł���B

���FPA�p�ƌ����鉹�������A���W�I�ł����l�̉����̂��̂��g���

1970�N��ɂ����Ă��Ɠd���i�̉����v�Ɉ����p���ꂽ�B

Lowter PM6�Ȃǂ͍��ł������̐v���@�������p���ł��邪

�ނ���o�b�N���[�h�z�[���ɓ���ăh���V�����Ŗ炷�����Ő����c���Ă���B

�t�H�X�e�N�X FE-206�����[�T�[�̌n���ɂȂ��邱�ƂɂȂ邪

Q������0.2�܂ʼn�����̂ŁA�ʏ�̃o�X���t�ł̓I�[�o�[�_���s���O��

��悪�o�ɂ����Ȃ�Ƃ������ۂ��N����B

�����Qo��0.26�Ƃ��ɘa���ăp�X���t���ł��g����悤�ɂ��Ă���B

������t���b�g�u���Œቹ�̏o�₷��FF�V���[�Y�ƕ��s���Ă���

�X�e���I�p�r�̊�{�I�ȃX�^���X���������Ă���B

�u���O�ǂ̂Ŏ����12�C���`���̐��@�����ĉ�����

�c�C�[�^�ȊO�������̍��̂�

�ŋ߂̃t�H�X�e�N�X�̕ω��ɂ��Ă�

FE-103��50���N�L�O�ŏo���ꂽsol�V���[�Y�őł��o���ꂽ

PA�I�ɍ����h�ڂɔ��U���鉹���ł���悤�Ɏv���B

�܂�p�[�\�i����Ԃł̃X�e���I�����ł͂Ȃ�

�X�s�[�J�[�Ŋg������V�`���G�[�V���������y�̋��L�Ƃ���

�R�~���j�e�B�̌`���̌������J���I�Ȋ������f����B

���̈Ӗ��ł�en����NV�̕ω���������

en�܂ł̃t���b�g�ȃ��X�|���X����

NV�ł̃��J�j�J��2way�Ɏ�����_�ȃv���|�[�V�����ɂ��݂ĂƂ��B

���������X�������m�����Đ��ɂǂꂾ���L�����͂܂��悭�킩��Ȃ��B

�Ⴆ�A���W�J�Z�Ɏg���Ă����悤�ȕ����U���̋����d�l�Ƃ�

�܂��Ⴄ�����ɂ��v����B

http://www.toptone.co.jp/products/full/F120C85-1.html

���W�J�Z�Ƃ����Ɠ��{�ł͈����Ƒ��ꂪ���܂��Ă��邪

�A�����J�ł̓q�b�v�z�b�v�̘H�ド�C�u�ł��Ȃ�g���Ă����B >>87

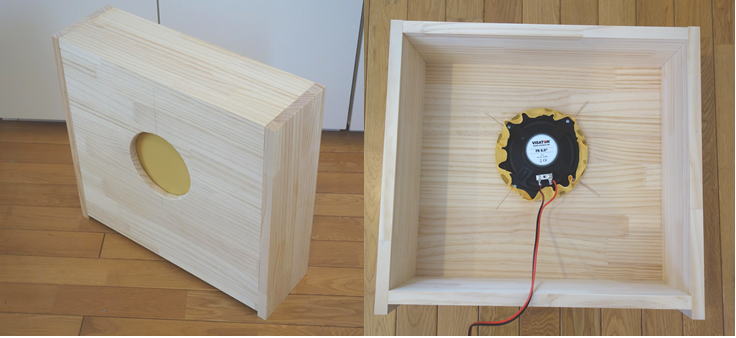

12�C���`�p���̓A���e�b�N618B�^�̔w�ʂ��O�������̂��g���Ă�B

��45cm�A����56cm�A���s24�`33cm

�o�b�t��18mm�A�T�C�h10mm�̕ď������g�p

618���͊Nj������ŗL���ɂȂ����̂Ő}�ʂ��l�b�g�Ō����ł��邪

��ʉ���Ŏg���ꍇ�͂����������s�������炵�ē�����Ȃ����Ǝv���B

�o�b�t�����{���ʁ~2��1m���x�Œ�������ƊT�˓����ɂȂ�B

�߃o�b�t���͂��Ƃ��ƕNJ|���p�̐v�Ȃ̂œ��ɕK�R���͂Ȃ��B

�̖̂ؐ����W�I�́A�X�s�[�J�[�ƃo�b�t���𖧒�������

�������Ԃ��邪�A���̂ق����o�b�t���̌ŗL�����o�Ȃ��B

���i�ɂ���Ă͔���̃T�u�o�b�t���Ƀl�W�~�߂��Ă������邪

�ŏ��͊��蔢��ܗk�}�ȂǂŌ��Ԃ��������ČŒ肷��Ƃ����B

Jensen�̐V�i�̓G�[�W���O�Ɏ��Ԃ�������̂�

�ŏ��̉����X�J�L���ł��C���������ɋC���ɕt��������

���̂����X�s�[�h���̑�������悪�D���ɂȂ��Ă���B ����Jensen C12R�Ƃ͈Ⴄ���j�b�g���������Ă���̂ł����

��ʉ���ɓK����Qts�̍����t�B�b�N�X�h�G�b�W�̂��̂�

�o�X���t�ɓK����Qts�̒Ⴂ�t���[�G�b�W�̂��̂�

����12�C���`�ł����҂�1950�N�ォ�獬�݂��Ă���B

�L���ȃ��j�b�g JBL D123�A�G���{�C SP12B�A�g�D���[�\�j�b�N120FR�Ȃǂ�

��{�I�Ƀo�X���t���i���Ȃ�J���̑傫���j�ɍ��킹�Đv����Ă���B

���{�̉Ɖ��ɍ��������Ƃ��ăI���P���^�̃E���g���o�X�t���b�N�X������

�����ɏd�ቹ���҂����悤�ȕs���R�������������ቹ��������B

2way�X�s�[�J�[��1930�N�ォ�獂���d�~�Ŏg���Ă����̂�

���łɍ����L���K�v�͂Ȃ����A�V���O���R�[���ɂ������K�v�����Ȃ��B

12�C���`�Ƃ��Ȃ��6kHz�ȏ�̍���͋}���Ƀ��x���_�E�����邵

�N���X�I�[�o�[��3kHz����ƈʑ��x��͖ڗ����Ȃ��Ȃ�B

Fostex FT28D�͂܂����������ȃ��j�b�g����

�t�H�X�e�N�X�̃��j�^�[�X�s�[�J�[NF-1�ō̗p���ꂽ�Ƃ���

HP�E�[�n�[�̔����̑��������������߂�

����Ƃ͔��̐��i�̃c�C�[�^�[��I�炵���B

https://www.miroc.co.jp/report-development/170426-fostex/

�������Ƃ�Jensen RP103�ɂ������āA�����Z���̃_�C���t�������g����

��r�I���₩�ȉ��̂�����̂��I��Ă���B

����Jensen C12R�ɍ��킹��̂ɐV���ɃL�����N�^�[��������

�s�s���̂Ȃ��͈͂�10kHz�܂ł�ۏ���Ƃ����X�^���X�őI��ł���B >>89

���J�Ȑ������肪�Ƃ��������܂�

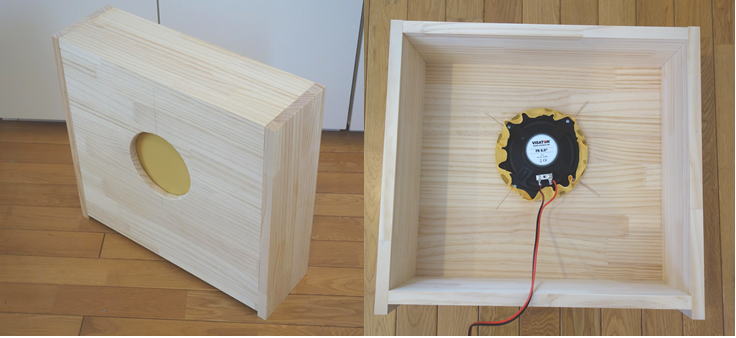

�߃o�b�t���͖������Ė؍ނ��������̂͗p�ӏo���܂��T�˓����T�C�Y�̂��̂�����Ă݂܂� ����Jensen�̃M�^�[�A���v�p�ł��㎥�^A12�̌�p��

�R���T�[�g�d�l��P12N��Qts��0.77�ƂȂ��Ă���

��^�̃o�X���t�ɍ��킹�Đv����Ă���B

https://www.jensentone.com/vintage-alnico/p12n

�W�F���Z���Ђ�1940�N�ォ��ƒ�p�̃o�X���t�����Ă���

�ނ��듯��2way�Ȃǂƍ��킹�ϋɓI�Ɏg�����j���������B

����̗����łł���P12R��Qts��2�ȏ�̕��ʃo�b�t��������

�M�^�[�A���v��W���[�N�{�b�N�X�Ƃ��������K��PA�p�ɐv����Ă���B

���҂̃L���r�l�b�g�̈Ⴂ�́A�M�^�[�A���v����������������邽��

�X�s�[�J�[���M���M�����܂�傫���Ƀo�b�t�����k�߂Ă���

�W���[�N�{�b�N�X�͒ቹ��������x�҂�����

�G�N�X�e���f�b�h�����W�Ƃ��Ă͏��ʃX���X���̈ʒu�ɔz�u��

�L���r�l�b�g�����s���̐[�����̂ɂ��Ă���B �A���e�b�N618���́A���W�I�Ǘp�̉������j�^�[�Ƃ��ĊJ������

�A�i�E���X�����ĂɂȂ�悤�Ƀo�b�t���ʂ���r�I�������}���Ă���B

���̔��̂��߂̃A���e�b�N600B�́A604����2way�ɔ�T���߂ȃ����W�ł���B

http://www.lansingheritage.org/html/altec/catalogs/1949.htm

1940�N�㖖��FM������LP���R�[�h�ւ̊��҂����������̂�

������AM������SP�Ղ��܂��܂����݂�

�ނ���100�`8,000Hz�̋��K�i����������o����d�l��

���e��1�I�N�^�[���L����50�`15.000Hz��Hi-Fi�K�i�Ƃ����݂��Ă���

JBL D130��Jensen C12R�͐ܒ��I�ȃG�N�X�e���f�b�h�����W�ƂȂ�B

�Ƃ��낪���̃G�N�X�e���f�b�h�����W�̃|�e���V������

���|����̒��r���[�ȃX�y�b�N�Ƃ͗�����

�}�C�N�̐������g�����Ă��j�]���Ȃ����̋���������

SP�ՂɃ_�C���N�g�J�b�g���ꂽ�u���[�X�^���ł���������

20���I�̃��C�u�E�p�t�H�[�}���X������Â��鍪�{�I�ȗ͋��������B

�������ł��邪�����̂悤�ɖ����ȃf�W�^�����ゾ���炱��

�T�E���h�|���V�[����������Ă�����ׂ����낤�B >>91

��ʉ�����ƃ��j�b�g�̃_�C���N�g�ȐU���������Ă���̂�

����͂���قǏd�v�łȂ��Ȃ銴�������܂��B

���[�Y�i�u���ȃ��m�����V�X�e���\�z�̂��������F��܂��B ���m�����X�s�[�J�[����������ꍇ��

�X�e���I�Ɠ��������ʂɑΛ����Ē����悤�ȃ��C�A�E�g

�܂�X�e���I�̒����ɒu���̂����邱�Ƃ�������

��������m��������̎ʐ^���݂�ƈႤ���ƂɋC�t���B

�N���X�s�[�J�[�𐳖ʂŒ����Ă��Ȃ��̂��B

BBC���j�^�[���[��

�@

�@

��DDR���j�^�[���[��

�@

RCA�X�^�W�I

�@

EMI�A�r�[���[�h�i�E���̃��m���������Ŏ����j

�@

�@

�߂��璮���ăt���b�g�ȓ����ɂȂ�Ƃ����̂�

�L���w�����̕K�v��PA�X�s�[�J�[�݂̂Ȃ炸

��ʂ�Hi-Fi�X�s�[�J�[�ł����l�������B

���̎�̃X�s�[�J�[�Ō��݂̃X�e���I�^�����Đ������

�T�E���h�X�e�[�W�ȂLj�ʂ̕ǂɓh��ւ�����̎����邱�ƂɂȂ�B ���̋t�̂��Ƃ��l�����

1960�N��܂ł̘^�������݂̃X�e���I�X�s�[�J�[�ōĐ������

�@�G�R�[���[���ɓ��ꂽ�{�[�J���̉�����ʂ͑O��W���t�]

�@�V���o������ԑO�ɏo�ăL�b�N�h���������Ɉ�������

�@�I�[�o�[�_�u�����p�[�g����\�肵���悤�ɕ����o��

�ȂǂȂǂ̒����ۂ��N����B

PA�I�ƌ����鉹���̂����ЂƂ̓�����

����т��ǂ��A�������X�s�[�J�[�̈���O�ɏo��

�Ȃǂ̃v���[���X�i���̊��j���O�ʂɏo�邱�Ƃ�����B

JBL�ږ�̃W�����EM. �A�[�O����������

�u�n���h�u�b�N�E�I�u�E���R�[�f�B���O�E�G���W�j�A�����O�v�ɂ�

500�`2,000Hz���{3dB/oct�ʼnE���オ��ɏグ���C�R���C�W���O���{����

�u��������O�ɏo��v�悤�ɕ�������ƃR�����g������

����͂��̂܂܃��m���������PA�X�s�[�J�[�ɓ��Ă͂܂�B

���m�����ʼn����X�s�[�J�[�̉��Ŗ�����A�܂Ƃ����悤�ɖ�Ȃ�

����͒����Ɏ��s���Ă���Ƃ�������B

�^��ǃA���v�ł����ł̓g�����X�̐��\���ǂ��Ȃ���

�T�E���h�X�e�[�W���]���ɂ����A�F�����Ė点����̂���������

���Ă̓g�����X�̐F�t�����ז����ăX�e���I����j�Q���Ă����B

1970�N��ȍ~��MOS-FET��OTL��H������ɂȂ������R��

FM�X�e���I�����Ƃ̊֘A��������A�W���I�ȃT�E���h�X�e�[�W���F�����ꂽ��

1960�N��܂ł̃X�e���I�E�J�[�g���b�W��

�I���g�t�H���A�V���A�[�Ȃǂ̍����i�ȊO�ł̓N���X�g�[�N������

�G�R�[���������ŃX�e���I�̉��ꊴ������ƌ������Ă����X��������B

ECM���R���T�[�g����JAZZ�^��������Ƃ���������������̂��B

�X�e���I�@��̊�{�v��1960�N��Ɋ������Ă������Ƃ�z����

�Z�p�����̐Z���ɂ́A�Ȃ������Ԃ�v�������ƂɂȂ�B

�t�Ɍ����AHi-Fi�^���̔��W�j�̑唼�̓��m�����ł��\���ł���

�X�e���I�łȂ���Ȃ�Ȃ����y���܂����Ȃ����Ƃ�����B

����͐i�������ƌ����錻�݂̘^���Z�p�ɂ��Ă�

�}�C�N���^�ƃX�s�[�J�[�Đ��̊�b�Z�p��1950�N��ƕς���Ă��炸

�f�W�^�����^�ŏ������̂悤�ɑf���ȉ��ɂȂ�Ȃ�ق�

�l�Ԃ̒��o�ɍ��킹�����E�h�l�X�̍œK�����ۑ�ɂȂ��Ă���B

���m���������͎���x��̃g�b�v�����i�[�Ƃ�������̂��B

Hi-Fi�^���̌��`��

�}�C�N�̉����A���v�ƃX�s�[�J�[�Ŋg�����邱�Ƃɂ��邪

���̑����I�ȃp�t�H�[�}���X��^���Ƃ�����i�Ŏ��n������炵���̂�

�I�[�f�B�I�Z�p�ƂȂ�B

�e�[�v�^�����n�܂������̈�Ԃ̖ڋʂ̓v���C�o�b�N��

�A���e�b�N�����W�Ƃ��Ă��u�����������v�Ƃ����s�ׂ�

�^�������Ẳ��t���I�����������̃`�F�b�N�ɂƂǂ܂炸

�ǂ̂悤�ɒ����Ă��炢�������̐ϋɓI�ȉ���

�~�L�V���O�ɂȂ����Ă������B

�����̑n���I�ȃ~�L�V���O�̑��l�҂�

�G���L�M�^�[�ŗL���ȃ��X�|�[��������

�}���`�g���b�N�ł̃I�[�o�[�_�u�ɂ��

�d�q���y�ɋ߂��V�������y�X�^�C�����J�Ă����B

�X�e�[�W�E�p�t�H�[�}���X���|�Ƃ��郍�b�N�ɂ�����

���������l�H�I�ȉ��y����͂���قǐi�W���Ȃ�������

�Ⴆ��1970�N��̃N�C�[���̂悤�ɃX�^�W�I���[�N���S��

���C�u�^����ϋɓI�Ɏc���Ȃ������o���h�Ȃǂ�

�V�����X�^�C���̃��b�N�o���h�Ƃ������Ƃ��ł��悤�B

����ŁA�N�C�[���������ł͖{�̂��ł��Ȃ��o���h�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B

�܂��u�I�y�����v�̂悤�ȃA���o�������m�������Ɩ��͂��������邩�ƌ�����

���ۂɒ����Ă݂�Δ��邪�A�ނ���p�t�H�[�}���X�E�o���h�Ƃ��Ă�

�K�b�c���������킢��1960�N��̃o���h�ɕ�������炸�����B

�ނ���X�e���I�Đ��Ŋe�p�[�g�̉������ו�������邱�Ƃ�

�o���h�̈�̊����킪��Ă���悤�ɂ�������̂��B

�{�w�~�A�����v�\�f�B�[�̃R�[���X���^�̃w�b�h�z�����j�^�[��

�{�����[���R���g���[���̊������炵�ă��m�����Œ����Ă邩������Ȃ��B

�_�E�����[�h���֘A���恄��

�������Ƃ̓s���N�t���C�h�́u���C�v�ł�����

21���I�ɓ�����5.1ch�T���E���h�E���~�b�N�X�Ȃǂ��o����

�����̎ʐ^���݂�ƃI�[���g�[��5c�Ń��m�����������`�F�b�N���Ă���B

��������W�I�ł̃v�����[�V�������Z�[���X�ɐ[���֘A���Ă����Ƃ�������

�����̉p���̎�҂̑��������m�����̑��v���[���[���g���Ă���

���{�Ŋ���s�[�^�[�E�o���J�����������������B

�Z���~�b�N�J�[�g���b�W��ECL82�Ɍq���ȉ~�X�s�[�J�[��炷�悤�Ȃ��̂���

����ł��p���̃��b�N���㎿�Ȕ��W�𑱂����̂�

���m�������������y�̖{���������Ď���Ȃ��؍��ł�����B

�{�[�J���u�[�X���^���X�^�W�I���ɕ��݂��ꂽ�̂͂���قnjÂ��b�ł͂Ȃ�

1960�N�㔼�ɃJ���t�H���j�A�̃T���Z�b�g�E�X�^�W�I�ł͂��܂����B

���̗��R�͂Ƃ����ƁA�f�B�Y�j�[�f��̎d�����ꏏ�ɂ��Ȃ��Ȃ���

���ɃX�g�����O�̃Z�b�V�������ꔭ�^��ɓq����̂͑���Ȏ��Ԃ�v�����̂�

�A�C�\���[�V�����E�u�[�X�Ƃ��ēƗ����������Ŏ��^�����̂��͂��܂肾�����B

���̂��ƂŃX�^�W�I�̉ғ�������C�ɏオ������

�{�[�J���u�[�X�Ƃ��ēƗ������̂��A�V��������̃o���h�����������Ȃ̂�

�A�����W���ϋl�܂�܂ʼn��x���{�[�J����^�蒼���̂Ɍ��C�����������炾�Ƃ��B

�h�A�[�X�A�u���W��'66�A�^�[�g���Y�A�����A�`���b�g�E�x�C�J�[�Yetc�c

�ǂ�Ȉ����������}���`�g���b�N�ł��Ȃ��Ă������Ƃ����B

�}���`�g���b�N���^��1970�N��ɓ��蕁�y������

1960�N�㖖��16ch���x�������̂��w���I�ɔ{�X�Q�[���̂悤�ɑ������B

�̗w�Ȃ̃A�����W���[�̓����f�B�[��s�ł���y�Ȃ͑薼���܂��Ȃ�

�Ō�Ƀe���r�Œ��������ɂ́A�����̃A�����W���������o���Ă��Ȃ����炢

���Z�ŕ��G�Ȍo�H�Ŏ��^������Ă����炵���B

����ł�1980�N�キ�炢�܂ł̓|�b�v�K�[�h���g�킸��

�}�C�N����20cm���x�����ă{�[�J�������^���Ă���

���̂̉������\�����Ă����B

�A�C�h���̎肾���Đc�̂��鐺�ōĐ������

�t�B�W�J���ȋ��x���ɋ�����������Ȃ��B

�|�b�v�K�[�h���g���ă}�C�N�������܂ŋ߂Â���悤�ɂȂ����̂�

1990�N��ȍ~���Ǝv�����A�f�W�^���Ή��ł̃m�C�Y����������̂��낤���B

�ނ���CD�E�H�[�N�}���Ȃǃw�b�h�z���ł̎��������S�ɂȂ������炾�Ǝv���B

�����ʼn̏��͂��̂��̂��キ�Ȃ����Ȃ�Ă̂͑S���̓s�s�`���B

1950�N��̃u���[�X�̎���K���K���ɋߐڃ}�C�N�������B

�ǂ�ȂɎ��オ�ς�낤�ƁA�l�Ԃ̐��̖{���͕ς��Ȃ��B �{�[�J���̐��̐c�Ƃ�����1�`2KHz�t�߂̍A���̃N���A�l�X��������������

�����̗̈�ƂȂ�200Hz�ߖT��

�j���̐��̍����Ȃ��̊i���甭��������̂�

�W�����EM. �A�[�O�����u�n���h�u�b�N�E�I�u�E���R�[�f�B���O�E�G���W�j�A�����O�v��

�{�[�J����Z���ɂ���ш悾�Ɛ�������Ă���B

�}�C�N�ɂ͋ߐڌ��ʂ�����A�����ɋߊ��100Hz�ߖT���c��邽��

�̎肪�����ŋ����̑ш���R���g���[���ł���悤�ɂł��Ă�B

���J�r���[���̃}�C�N�̎g�����ŁA�������킴�Ɣ킹�邱�Ƃ�����B

����ŁA1970�N��܂ł̘^���X�^�W�I�ł�

�}�C�N����1�t�B�[�g���炢������u���ăm�[�}���ɘ^���Ă�������

���������l�H�I�Ȓቹ�̖c��݂͉������悤�ɂ��Ă��邪

�㔼�g�̂��甭���鐺�͏E���Ă��邽�߁A�ނ��당���͎��R�ɓ����Ă���B

�����ʼnۑ�ƂȂ�̂��A�����L�������̎��g���p�����X�ł͂Ȃ�

�ނ��당�����u���X�ƘA�����ĉ̐��̌ۓ���`���Ă���_�ł���B

�y���ȃ��Y��������ł��邱�Ƃ�����A�[�����ߑ��̂悤�Ȃ��̂�����B

���̃u���X�̂��@�q���Đ�����ɂ̓E�[�n�[�̃_�C���N�g�ȐU�����K�v��

�X�s�[�J�[�a�ʃo�b�t���Ɍ����ĂčŒዤ�U���g�����v�Z�����

10cm��850Hz�A20cm��425Hz�A30cm��283Hz�ƂȂ�

���傤�ǐO�A��ʁA���̂Ƃ����ӂ��ɉ̎�̉�p���ς���Ă����B

����ȉ��̑ш�̓G���N���[�W���[�̓I���t�ˉ��Ŕg�`������邽��

�~�b�h���[�̑ш�ŋ@�q�Ȕ���������ɂ̓X�s�[�J�[�a�������Ă��邱�ƂɂȂ�B

�t��8cm�t�������W�������{�[�J�����Y��ɍĐ�����Ƃ����̂�

�������L�̑��t�H���}���g���Y��ɐ蔲����

����ȉ��̑ш���ڂ����Ă���邱�Ƃɂ��B ����ŁA�����̑ш�200Hz�ߖT�ŋ@�q�ɔ����ł���悤�ɂ����

�Â����J�r���[���Ɛ����X�E�B���O���Ă���A�g�̂��Ɩウ��悤�ȕ\�����

1970�N��ȍ~�̃J���C�C�����̈�ۂ̃A�C�h���̎�ł�

�_���X�Œb�����^�����̍����t�B�W�J���Ȋ��o��������Ă���B

������^�C�~���O�������āA�U���̏d�����E�[�n�[�ł͒ቹ��������邾����

500�`2,500Hz�̍A���Ɠ����@�q���Ŕ������Ȃ�������Ȃ��B

�Ƃ��낪���݂̃E�[�n�[�̐v�͏d�ቹ���o�����߂̋@�\�ɓ�������

�������A�������܂��Đ��ł��Ȃ����̂������B

���g���I�ɂ͐����Ă��邪�A�^�C�~���O�������ɉ���Ă���̂��B

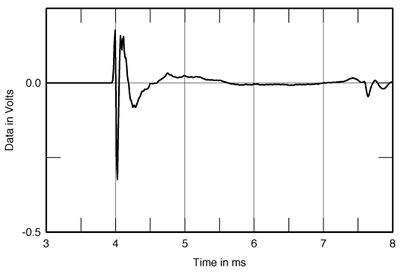

https://www.stereophile.com/content/measuring-loudspeakers-part-two-page-3

���������{�[�J���g��ōĐ�����@�\�́APA�@��Ƃ��Ă̎g�p���z�肳�ꂽ

�Â��v�̃G�N�X�e���f�b�h�����W���������킹�Ă���B

100�`8,000Hz�Ƃ����E�[�n�[�ł��t�������W�ł��Ȃ����r���[�ȃ����W��

�܂��Ƀ{�[�J���̃p�t�H�[�}���X���g�����邽�߂ɊJ�����ꂽ�Ƃ�����B

https://www.jukebox-world.de/Forum/Archiv/Rock-Ola/R.O.1455.htm

�G�N�X�e���f�b�h�����W�ōĐ�����{�[�J���ш��

���J�r���[����J-POP�܂ŁA��т����̐��̖ʔ�����`���Ă����B �ł̓G�N�X�e���f�b�h�����W���S�ėǂ����Ƃ�����

�����̎g���Ă���Jensen C12R�̓{�C�X�R�C���̋��U���s�[�L�[���₷���B

����͌Â��v�̃t�������W�ł��������̂�

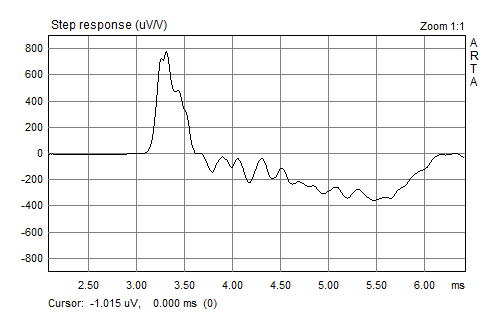

�X�e�b�v�������݂�ƃs���Ɠ˂��o���ш悪���邱�Ƃ�����B

�i��}�F�t�B���^�Ȃ��A���}�F3.5kHz�n�C�J�b�g�j

�����3.5kHz�ŃJ�b�g���Ă������

���U���̂��̂͌���Ȃ��̂ʼn������x���ł͂ق��5dB�����邾������

�p���X���̃s�[�L�[���͏o�������Y��ɏ����ł��Ă��邱�Ƃ�����B

�t�ɂ���ȏ�J�b�g�I�t���g����������ƁA�����オ�肪�x��ē݂�B

�����͋��p����肷���Ȃ��悤�ɁA���������Ɏ��߂�̂��̂ƂȂ邪

�J�b�g�I�t���g���̉����́A�{�C�X�R�C���a1�C���`��C12R�ł�3.5kHz����

4�C���`�a��JBL D130��2.5kHz�ƁA���j�b�g�ɂ���ĈقȂ�B

���Ȃ݂�1950�N��̃r���e�[�WD130�͎��C�Ńo�����X���ς��

���C�̑������̓A���~�Z���^�[�L���b�v�̉������ڗ�������B

C12R�͂����܂ł����Ȃ����A�u�J�̂�����v�̖@��������炵��

�J�オ��̐��ꂽ���ɋC�����悭�����オ�銴��������B

��������̑����Ƃ�����A�����J���Ȋy�ώ�`�Ǝv���Ē����Ă���B ���{�̃j���[�~���[�W�b�N���A�����J���Ƃ݂邩���[���s�A���Ƃ݂邩

�I�[�f�B�I�̖��t���Ƃ��ċ������s���Ȃ��b�肾�B

�����I�[�f�B�I����JBLvs�^���m�C�Ƃ��������ɂȂ邪

�قƂ�ǂ̘^���X�^�W�I��JBL���E�F�X�g���C�N

���{�R�����r�A�������^���m�C���j�^�[�������B

�A���v�̉����̑g������

JBL�Ȃ�}�b�L���g�b�V���A�A���N�����A�T���X�C�Ƃ������ꂪ����

�^���m�C�Ȃ�N�H�[�h�A���b�N�X�}���A�㐙�������Ȃǂ��������B

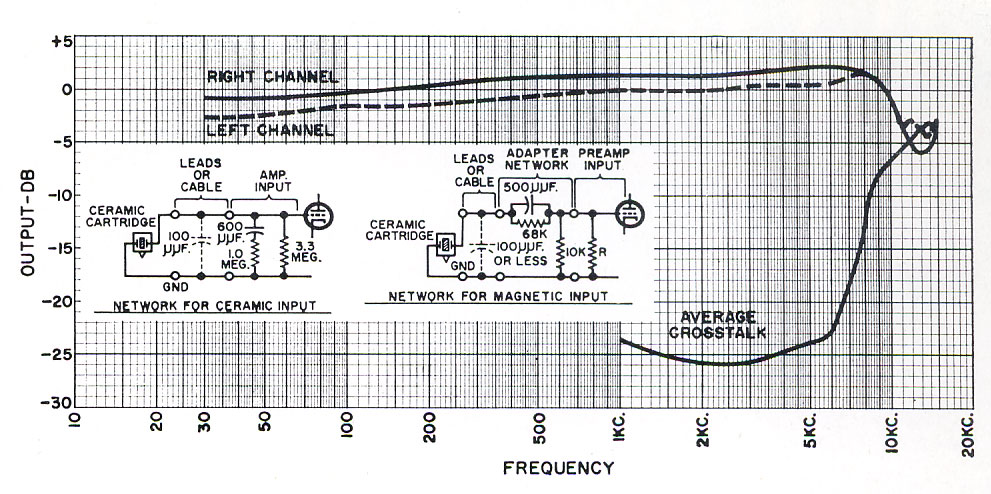

�J�[�g���b�W�́A�V���A�[�ƃI���g�t�H�����v�������Ԃ��낤�B

�Ƃ��낪�A���̎�̍����I�[�f�B�I�̓W���Y�ƃN���V�b�N�̈��D�Ƃ̈ӌ���

JBL 4325�A�^���m�C SRM15�Ń��b�N�����Ƃ��̂͂��Ȃ�̃}�j�A��

�M�y�̃��R�[�h��^���]�����悤���̂Ȃ�j�̂ނ��낾�����B

���R�[�h�}�j�A�ɂƂ��ăI�[�f�B�I�}�j�A�͌y�̂̌��t�������̂��B

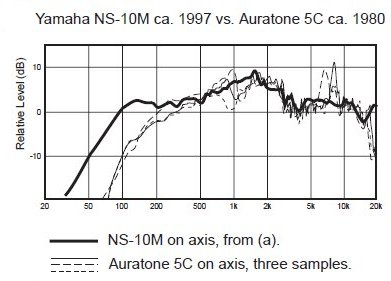

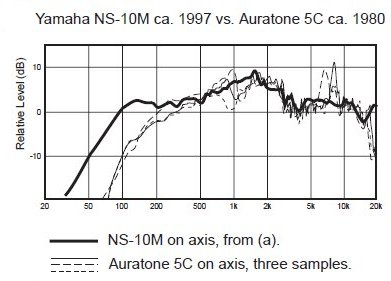

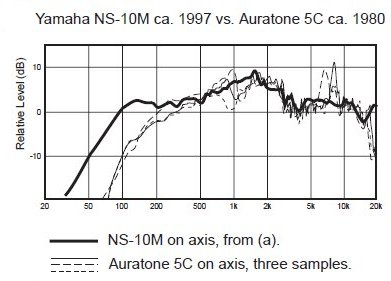

��������A���}�nNS-1000M�ɑ�\�����悤�ȍ��Y3way�X�s�[�J�[��

MOS-FET�̃v�����C���Œ����̂��j���[�~���[�W�b�N�̌��㐫�̂悤�Ɋ�����ꂽ�B

�������͏����̃o�u���E���W�J�Z���v�������ׂ�l�����邩������Ȃ��B

FM�����ƃJ�Z�b�g�e�[�v�̉����{���̃X�^���X��������Ȃ���

���W�I�ŗ����V���O���ՂƃA���o���E�o�[�V�����ł͉��ꊴ���Ⴄ���Ƃ��悭�������B

�X�e���I���u��LP�A���o�������u�������̂ŃA���o�������K�Ǝv����������

�ŋ߂�CD���C�V���[�Ŏ�����Ȃ��A���o���E�o�[�V�����ɋꌾ����l���K������B

�j���[�~���[�W�b�N�̏ꍇ�́A�A���o���P�ʂŕ]������邱�Ƃ������̂�

���������ꗂ����܂�N����Ȃ��Ǝv���̂���

���͍��Y�X�e���I�ł̌��̌��ɔ���ꂽ�A���o���̉����]���ł���B

�ǂ����K�v�ȏ�̃|�e���V�����������o�����Ƃ����ʂ��Ƃ����l�������̂��B

�l�I�ɂ�JBL 4325��4310�ł������蒮���ׂ����Ǝv����

���ꂳ��50�`15,000Hz�Ƃ���FM�����̑ш悵���o�Ȃ��̂�

���Y�X�s�[�J�[�ɕ������ƃX�[�p�[�c�C�[�^�[�𑫂��l�����Ȃ��Ȃ��B

�������������̊������������싷���ݏo�����̂����ł��邩�H

�ǂ�����o�����Ηǂ��̂��H�@�F�X�ƍl����̂ł���B

�j���[�~���[�W�b�N�̖��͂́A�V���K�[�\���O���C�^�[�̌��ƈ�̂�

���̈꒮���Ĕ���Ȃ̂���̐����قƂ�ǑS�Ă��ƌ����Ă����B

�������āA���̓����I�Ȑ��͂ǂ��ɂ��邩�Ƃ�����

���{��̏ꍇ��500�`2,000Hz�ɂ���ԍA���̋���������

�̎��ɍ��킹�����R�ȕ\��̑����I�m�ɖ炷�K�v������B

�t�Ɍ����A�̐��Ɣ��Ȃ��悤�ɒ���̊y��̖��x�������A�����W������

���̕ӂ��ʏ�̃I�[�f�B�I�̕������ł͖炵�ɂ��������ƂȂ��Ă���B

�܂蕁�ʂ̊�y�ł͍ł��[�����č��ݍ����Ă���͂��̑ш悪

�㉺�ɗ��U���Ă���̂ŁA�x�����Ȃ��Ȃ�̂��B

�����ƈ����̂��A���Y3way�̃X�R�[�J�[�̔�͂���

�{�[�J���悪�������ނ��ƂŁA���t�̒����f���𑝂������Œ�������

���F�h���V�����C���̃o�����X����邱�ƂɂȂ�B

�ނ��냉�W�J�Z��16cm�t�������W�̂ق�������̉������������Ƃ�����

�̎��̓��e���������蕷���Ȃ烉�W�J�Z�̂ق������͓I�������B

�j���[�~���[�W�b�N�������Ɛ^���ɒ��������Ƃ����j�[�Y�̗��ɂ�

�{�[�J���������ɏ[�������A�����������A�����W�𗧔h�ɋ�������

�Ƃ����A�������������t�����邱�ƂɂȂ�B

�ł����S�ɖ������Ƃ����ʂ��Ƃ��ȒP�ɂ�����߂Ȃ��łق����B

�������̃A�E�F�C�N�j���O�Ƃ��A�N�A�Ƃ������p�������Ă�Ƃ��̍������őu�₩�ȕ��͋C���Ǒ̌��ł���B

�܂����̍��͐Ԃ�V����������ǁB

�a���Ƃ����˂��Ă��܂����ˁB

1980�N��̃f�W�^���V���Z�͓o�ꂵ�����͐V�N����������

�A�i���O�ҏW�������̂ŁA�g���b�N�_�E�������e�[�v�������

�r�[�ɉ������������Ă��܂��Ė��͂��������Ă��܂��B

���̂��ߍ������A�������`�A�p���q���ȂǃC���X�g���S�̊y�Ȃ�

�i�������̓��}�X�^�[�ɐ������Ă���悤�Ɏv������̂́j

�����̎a�V��������͂������Č��������@��������Ă���悤�Ɋ�����B

���{�̊����y�ȂǃA�����J���獕�D�����ŋt�A������邭�炢����

�l�I�ɂ̓o�u�����O�̃C�P�Ă�l�����̃��C�t�X�^�C�������Ȃ̂�

���̕ӂ̌��������珉�߂Ă݂邱�Ƃ��Ǝv���B

�����ЂƂ́A���̌��J-POP�ŃA�����W��v���f���[�X����|���Ă�̂�

�������̂ق��Œm���Ă�l�̂ق���������������Ȃ��B

�x�X�g�e���Ƃ����ƓI���������k�ȃ��}�X�^�[�i���~�b�N�X�j�̗v���ɂȂ�

�d�͌������������܂łɂ́A�����ЂƉ����K�v�ȋC������B

�t��avex��URC�̃A���O���t�H�[�N�̉�����������Ƃ��͐����r�r������

�����Ɛ����Ƀ��}�X�^�[�����Ȃ��Ă���āA�����Ӗ��ŗ���ꂽ�����������B

���ꂪ�Ăѐ��ɂȂ��ăL���O�A�N���E���̔鋫���F�m���ꂽ�Ǝv���B

1980�N��̂����ЂƂ̌��ۂ�

J-POP�Ƃ����p�ꂻ�̂��̂V��FM�ǂ̑䓪��

���g���������ăR���v���b�T�[�����ʓI�Ɋ|����OPTIMOD�ɂ��

�f�̂܂܂�CD��������NHK���ڕ@�����悭���������B

�����炭�J�[�X�e�����Ȏd�l�ɂȂ����̂����̍����Ǝv���B

����NHK���A�i���O�@���L�x�ɔ�����a���̂悤�ɂȂ���

�R���B�Y���Ƃ���������Ă���c�Ƃ������ƂȂ̂���

�����̓��Ǝ҂ւ̈�����������������ł��������ȂƎv�����肷��B

������������g�U�^�̃X�s�[�J�[�̑�\�i��BOSE�Ђł���B

901�̓z�[���g�[���ƒ��ډ��̔䗦��8�F1�ƎZ�o�����f�U�C����������

�����̃c�C�[�^�[��������ς��Đݒu����301�Ȃǂ�

�J���I�P�X��X��BGM�̒�ԏ��i�Ƃ��Ȃ����B

��{�I�ɂ͒ቹ���h�b�V���\����ē��C�݃g�[������

�q�b�v�z�b�v��90�N��\�E���ł������낪�Ȃ��^�t�����������������B

���C�݃T�E���h�ŗL���Ȃ̂�AR�i�A�R�[�X�e�B�b�N�E���T�[�`�j��

�G�A�[�T�X�y���V���������̖����������悭���グ���邪

�w�ʂ̃A�b�e�l�[�^�[�̎w���ɁA�t���b�g�̉��Ƀm�[�}��������

���炩�ɍ���𗎂Ƃ��ق����D��ł������Ƃ�����B

AR-3�͂ǂ��炩�Ƃ����ƃN���V�b�N�����̗�����������������

1960�N���R&B�̉����߂ɂ悭�g��ꂽ���Ƃł��m����B

�����̘^���G���W�j�A�͕\�����ɂ�Altec 604E�Ń��j�^�[���Ă�����

�Ō�̉����߂̍ۂɃe�[�v���ƂɎ����ċA����

�I�[�f�B�I�}�j�A���D��Ŏg��AR-3��KLH�̃X�s�[�J�[�Ŏ������Ă����B

�Ⴆ���[�^�E���̃X�^�W�I���݂��

������Altec 604E�̃��m�����A���e��AR-3���u���Ă���B

����AR-3�̒u�������Ɠ��ŏ㉺�t���܂ł���B

���C�t���̕������邾�낤���AJBL 4310���S�����̂܂ܐ^���Ă���̂��B

���̂悤��1960�N��̃\�E���͓��C�݃T�E���h����ɂ��Ă���

BOSE�������悤�ȃ��[�c��������1990�N��ɔ��ꂽ�̂ł���B �Ƃ��낪���[�^�E���̘^���G���W�j�A������Bob Ohlsson��

1960�N��̃~�L�V���O�̑S�Ă����m�����ł���Ă����ƍ������Ă���B

���ڂ��C�����Ղ�ɓ����̂��Ƃ�b���̂���

������В����^����������@�ɂ����Ƃ�

�X�e���I�Ń~�L�V���O��������Ă���Ƃ������N�G�X�g��

�{�u���͂ǂ��ɂ��I���ł����ɂ������߁A�낤���N�r�ɂȂ肩�����Ƃ����̂��B

�X�e���I�Ȃ�āA���̉������E�ɕ����邾������H

�ƃf���A���E���m�����̐���ɂ��Ă͑f���C�Ȃ��R�����g�B

�A�����J�̃q�b�v�z�b�v�œ��{���̃��W�J�Z���d�ꂽ��

���ɒS���ŊX��舕����鋐��X�e���I���W�J�Z�ł͂Ȃ�

���m�����d�l��JVC RC-550���l�C�������B

���{�ł�3way�̃��m�������W�J�Z�Ȃ�ė��s��Ȃ�������

���傫�߂�10W�o�͂����܂��ă��b�v�̊Ȉ�PA�Ƃ��Ă����͂������B

3way�Ƃ����Ă�75Hz���炵���o�Ȃ�25cm�E�[�n�[�͑f�ʂ���

�X�R�[�J�[��2.5kHz�A�c�C�[�^�[��8kHz�̃��[�J�b�g�p�R���f���T�[������݂̂�

�Ɠd�̃��W�J�Z��AM-FM�R���p�`�̐v�����P����Ă���B

�ăr�N�^�[�Ƃ����A�A�����J�ł͓��C�݃T�E���h�̃G���A�ɓ��邪

���̕ӂ��q�b�v�z�b�v�̃T�E���h�X���ƃ_�u���Ă��邩�͊m���ł͂Ȃ��B ���Ȃ݂�BOSE 301�̃N���X�I�[�o�[��H���݂��

��̓d�����A�b�e�l�[�^�[���d����ł���ȊO��

�o�[�W�����ɂ���ĈႤ���̂̃c�C�[�^�[�̃R���f���T�[��3.7�`4.7�ʂe

8�����Z��4.2�`5.4kHz�t�߂ɂ���Ɨ\�z�����B

�܂�_�C���N�g/���t���N�e�B���O�̃_�C���N�g�����̂قƂ�ǂ�

�n�C�J�b�g�Ȃ���20cm�E�[�n�[�������Ă��邱�ƂɂȂ�B

��ʂ�2way�̃N���X�I�[�o�[��1.5�`2.5kHz�ł��邱�Ƃ��l�����

BOSE�̐v��Hi-Fi�����̃G�N�X�e���f�b�h�����W�{�c�C�[�^�[�Ɠ����ɂȂ�B

����͐�ɏq�ׂ��悤�Ƀ��W�J�Z�̉����v�ɂ����P���ꂽ���̂�

�{�[�J�������W����{�ɑS�̂𐮂��Ă��邱�Ƃ�����B

���̎�̃{�[�J�������W�܂őш���L�����E�[�n�[���G�N�X�e���f�b�h�����W��

������ł̕����U����������ꂸ�A�O�����ł����u�����v�̂悤�ȉ����o��B

���͂���̐ݒ肪�I�݂ȃ��j�b�g�Œ����{�[�J�����f���炵���̂��B

1980�N�㏉���ɐ���~�����X�s�[�J�[�e�X�g�����{������

���Y�X�s�[�J�[�̑����������̘c�݂�����A�N���V�b�N�ł͎S�s�Ƃ������̂��B

���̗��R�������Ă݂�ƈȉ��̂悤�ɂȂ�炵���B

�u�ʔ̓X�i��^�ƒ�d��X�A��ʔ̔��X�j�̓X���ɐςݏグ���X�s�[�J�[��

�@�����ɂ���l�B�̔����ȏ�́A�̗w�ȁA���́A�܂��̓j���[�~���[�W�b�N�́A

�@�܂���{�̉̂̈��D�Ƃ������Ƃ����B�����āA�X�s�[�J�[������ׂ�Ƃ��A

�@���̐l���������ɕ����ׂ�C���[�W�́A�����R���T�[�g��e���r��W�I�Œ�����ꂽ�A

�@���Ђ����̉̂���̐��ł���B�����ŁA�X���Ŗ炳�ꂽ�Ƃ��A�ł��邩����A

�@�e���r�̃X�s�[�J�[��ʂ��Ď��ɂ��݂��^�����g�̎肽���̐��̃C���[�W�ɋ߂�

�@���Â���������X�s�[�J�[���A�悭�����B�X�s�[�J�[����鑤�̂����胁�[�J�[��

�@�ӔC�҂��璼�ڕ������b������A���b�Ȃǂł͂Ȃ��B�v

���̃e���r�̉��ɂ���1967�N�ɒ����S�j�͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂ��B

�u�ł̓��[�R�X�g�Ō����ɂ悭���������̉����o���ɂ͂ǂ���悢���A

�@����Ƃ��ăe���r�̉������グ�Ă݂܂��B�ƒ�p�̈����ȃA���T���u���^�d�~

�@����o�Ă��鐺���A�i�}�̐l�Ԃ̐��ƕ�����������l�͂܂����Ȃ��ł��傤�B

�@�{�\�{�\�Ƃ������Ԑ��Ƒ���͂��܂��Ă��邩��ł��B�Ƃ��낪�A�A���v�����ɂ���A

�@�X�s�[�J�[�ɂ���A�d�~����i����i�����̂͂��̃e���r�i���^�ŁA

�@���~�X�s�[�J�[1�{�̂��́j�̉����͈ӊO�Ɠ����ɋ߂��A�ƂȂ�̕����ŕ����Ă���ƁA

�@�i�}�̐��Ƃ܂������邱�Ƃ��悭����܂��B�v

1960�N�㖖��1980�N�㏉���ł͉̗w�Ȃ̕��͋C���啪�Ⴄ��

�l�Ԃ̐��Ƃ���������O�̂��Ƃ��A���͓�����O�łȂ��Ȃ��Ă���B

����_�́A1960�N�オ�܂������Ƃ̔�r�Ŏ��R����]�������̂ɑ�

1980�N��͊��S�ɓd�q���������ꂽ���y�̉���������Ă���_���B

�e���r�̉����̎^���������R�����ł�

�E�e���r�̉����̓}�C�N�̉������܂肢�����ĂȂ�

�E�A���v�A�X�s�[�J�[�Ƃ��ɒ��ƍ����~�����Ă��Ȃ�

�E�A���v��5�ɊǃV���O���ŃV�����V������

�E�e���r�p�ȉ~�X�s�[�J�[�̓}�O�l�b�g���傫��fo������������ł̎��ꂪ�悢

�E��ʂɂ��܂�{�����[�����グ���ɗp���Ă���

���X�𗘓_�Ƃ��ċ����Ă���B

�悤����ɁA�����̉Ɠd���i�Ȃ�̎d�l��

���������z������悤�ȁA�����낤�����낤�̑�\�ł͂Ȃ�

�ނ�����������ɍ��킹�ăo�����X�悭�g�ݍ��킳��Ă���

�Ƃ������ƂɂȂ�B

�����ōl����ׂ���

�W���[�N�{�b�N�X���e���r�����W�J�Z��

�ǂ�ǂ����Ȃ郂�m�����@��̃T�E���h�|���V�[��

�I�[�f�B�I�̐i���Ƃ͗����ɁA�������l�X�̂Ȃ��Ő��������Ă���

���̗��R�͐l�Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����̊�{�ł���{�[�J�����

�������A�v���[�`���Ă������ʂł���ƍl������_�ł���B

���̊�{�I�ȃ}�C���h�i���j�̔������I�[�f�B�I�͑ޏꂷ�ׂ��ł���B

�{�[�J����i100�`8,000Hz�j�ŃI�[�f�B�I�����[��������Ƃ����̂�

���݂̋Z�p�ł͂قږY����Ă���B

�Ⴆ�Ήf��ق̉����K�iX�J�[�u�͂��̃X�^���X������Ă���

�����2�`10kHz��-3dB/oct�Ń��[���I�t�A10���g���ȏ��-6dB/oct�܂ōi��B

https://screenexcellence.com/downloads/AES_journal_article_JAES_V62_11_PG808.pdf

����͍L����Ԃł̎����I�ȉ����o�͂��w���Ă��邪

�~�j�V�A�^�[���嗬�̌��݂̓��{�ł͑z�������Ȃ��R���T�[�g��ꂾ�B

�����Ŗ��ɂȂ�̂��A�f�W�^���ŋώ��ɘ^�����ꂽ������

��x���̓����̃z�[���ɓ������܂�ėL���ƂȂ�Ƃ������Ԃł���B

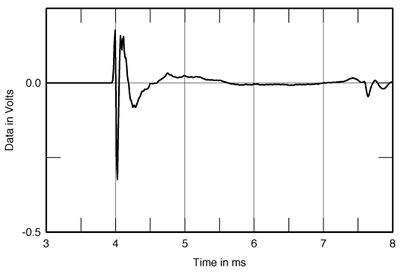

�Ⴆ�A�X�s�[�J�[�̌v���͖������Ńc�C�[�^�[����ōs���邪

����𗣂���X�J�[�u�Ɠ��l�̓����ւƎ�������B

�t���b�g�ȓ�������ʂƂ����Ȃ��ł��A���[�t�@�C�������I�ȉ��������ƂȂ�B ���̃R���T�[�g�z�[���̎����I�ȉ���������F�߂Đ������Č������

1950�N��̃��J�r���[����21���I��J-POP�܂ň�т���������

�y���߂�悤�ɂȂ�B

�������ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�

���g�������������Ă��Ă��A���Ԏ���ł������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

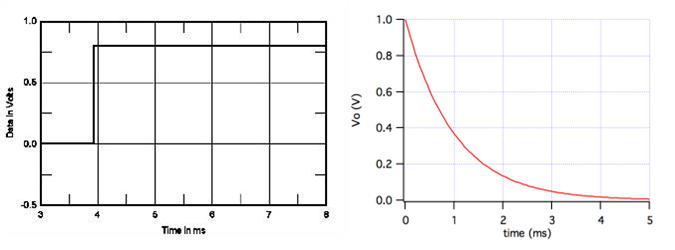

���̎��Ԏ��ł̐��������^�C���h���C���Ƃ�����

�}���`�E�F�C�ŃX�e�b�v�������݂�ƃp�b�V�u�l�b�g���[�N�ňʑ����˂����B

��L�̔g�`�́A�{���E��������̒����łȂ���Ȃ�Ȃ���

�l�b�g���[�N��H�ł̐l�H�I�Ȍ����ł��тꂪ������̂��B

���̂��Ƃ��A�ቹ�⍂���̃o�����X����ꂳ���錴���ƂȂ�B

���Ȃ݂Ɍ��݂̃X�e���I�^���ł͍����̃p���X�g�Œ�ʊ������߂Ă���

���Ԏ���0.5ms�x�ꂽ�g�`��-10dB�}�X�L���O����ĉ��ʍ���F������B

���̂��߁A���Ȃ萸�k�Ƀc�C�[�^�[�o�͂�����s����

���Ƃ͒x��Ď��������J�o�[���Ă���̂ł���B

�܂�X�e���I�ł̒�ʊ���T�E���h�X�e�[�W��

�����悻�y�Ȃ̉��t�Ƃ͊W�̂Ȃ��M������̂Ƃ��Ă���

�p���X�M�����ł��邾���N���A���s�q�ɏo�����ƂɎ��S���Ă���B

�t�Ƀ{�[�J���悪���낻���ɂȂ�A���̎h���̂Ȃ������t����x�ʂ�

�i�X�Ƌ����Ȃ��Ă���Ƃ�������B ���������p���X�g�̉e���́A20kHz��CD�K�i�ł�10kHz�̔{�����|����

�f�W�^���m�C�Y�̉e�����o��\��������

40kHz�܂Ŏ����Ă������Ƃ��ɁA�悤�₭���̈��E����B

���������������̃p���X�g�푈�̍��{�I�Ȗ���

�X�e���I�����ł̒�ʊ��̕\�o�Ɍ������Ȃ��Ƃ���

�Â���������Ɉˑ��������ʂȂ̂ł���B

�����Ŋy�Ȃ����m�����Ŋӏ܂��闝�R��

1.�y�Ȃ��p���X�g�Ɏx�z�����X�e���I�����̊č�����������

2.�p���X�g�̂Ȃ����ł������f���̂���I�[�f�B�I�@�\�����߂�

3.�{�[�J����ł̃t�B�W�J���ȉ^�����������y�̖{�����Ƌ��߂�

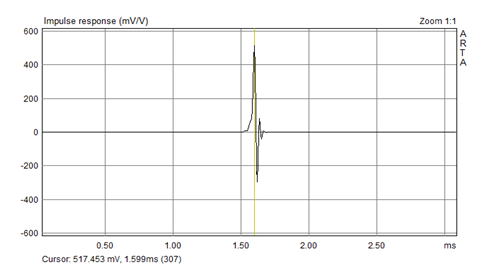

���̏ꍇ�́A���g�������͎�45���i�����ʒu�j�ňȉ��̂悤��

�z�[���g�[���ƃ}�b�`���O���Ă���B

�f�W�^���m�C�Y�ɋN������p���X�g�͌Â��v�̃��C���g�����X�ŃJ�b�g���Ă���B

�X�e�b�v�����͋@�B�����̗D�ꂽ30cm�t�B�b�N�X�h�G�b�W��

�}���`�A���v�Ŗ炵�Ă��邽�ߋɂ߂đf�����B

���ꂪ�f�W�^��DSP�����╡�G�ȃl�b�g���[�N��H�������

�f�̂܂܂̃X�s�[�J�[�̓����Ŏ������Ă���_�������ł���B

�X�e�b�v�����̋ώ����́A�����̓X�e���I�̒�ʊ��ɉe������Ƃ��ꂽ��

���m���������ł��{�[�J���̋����A�A���A�q�����ꑧ�ŕ\������̂ɕK�v��

�y��̉��߂Ȃǃp�[�X�y�N�e�B�u��I�m�ɏo�������ł��L���ł���B ���m�����ʼn��y�ӏ܂��闝�R�F

1.�p���X�g�Ɏx�z�����X�e���I�����̊č�����y�Ȃ��������

2.�p���X�g�̂Ȃ����ł������f���̂���I�[�f�B�I�@�\�����߂�

3.�{�[�J����ł̃t�B�W�J���ȉ^�����������y�̖{�����Ƌ��߂�

�܂��p���X�g�����y�̕]�����珜�O���邽�߂�

�E�ш���{�[�J����ɍi��Â��v�̃��C���g�����X���g�p

�p���X�g�̂Ȃ���Ԃł̃I�[�f�B�I�@�\�̏[�����邽�߂�

�E�X�s�[�J�[�̃^�C���R�q�����g�����𐳋K�̎p�ɖ߂�

�Ƃ������Ƃ�������

�����̎��ɂ���

�{�[�J����ł̃t�B�W�J���ȉ^�����������y�̖{�����Ƌ��߂邽�߂�

��������Ηǂ��̂��낤���H

����̓X�e���I���ʂŗ��������������Z�b�g��

�}�C�N�Ŏ��^���ꂽ�����̂��̂ɃN���[�Y���邱�Ƃł���B

�X�e���I�E�~�b�N�X�ɂ���ĉ����������Ƃ�

1960�N��ł́A���E�ʁX�̐M�������^�����f���I�E���m����

1970�N��ł́A���o�[�u���������߂����F���V�j�^�X�y�[�X�G�C�W�E�T�E���h

1980�N��ł́A�T�E���h�X�e�[�W��z�肵�������̃~�j�`���A�z�u

1990�N��ł́A5.1�����T���E���h�ł̃G���^���^VR�T�E���h

�ȂǂȂ�

�X�e���I�Ȃ�ł͂̉������ʂ����X�Ɣ������Ă�����

���ۂ͂ǂ���l�Ԃ̒��o�̍��o�����ɍ��o�����U���ł���B

�X�e���I�Ői�W�����̂́A�����Ƃ��ẴX�e���I�@�ނ�O��ɂ����w���헪�ł�����

�~���[�W�V�����̃p�t�H�[�}���X�E�A�[�g�̎��̌���Ƃ͕ʕ��ł���B

�I�[�f�B�I�@��̓p�t�H�[�}���X�E�A�[�g�̎����ӏ܂��邽�߂ɐ��m�łȂ���Ȃ�Ȃ��B

�U���̃X�e���I���ʂɖ|�M���ꂸ�Ƀ~���[�W�V�����̉��t�����\���悤�B

�Đ��ш���{�[�J����ɍi��A�^�C���R�q�����g�����𐮂������m�������u��

�����Ƃ����ʂ��グ��̂̓��C�u�^���ł���B

�ӊO�Ɏv���邩������Ȃ����A���C�u�����R���T�[�g���̉��ꊴ�ɐZ�肽��

�����v���ă��C�u�Ղ��w������l���������Ǝv���B

�������A���C�u�Ŕ�������X�e�[�W��ł̃p�t�H�[�}���X��

���m�����Ő����Ă݂�ƁA���߂Đ����̂��B

��l��l�̕\���̃X�P�[�������{�ɂ��c�ꂠ����B

��ʂɂ́A���C�u�^���̃f�����b�g�͎��^�}�C�N�̐��̏��Ȃ�

���ӂ̃m�C�Y�i�ϏO�݂̂łȂ��A�d���̃n�����A�n�E�����O�A�ߓ��͘c�݂ȂǂȂǁj������

�C���Ղł̃R�s�[�e�[�v�̗��G�Ȏ�舵����������Ă����B

����1960�N��̉����~�L�T�[���璼�o���̃e�[�v�ɂ�

PA�Ƃ��ēƗ����Ă����M�^�[�A���v�̉����܂܂�Ă��Ȃ����Ƃ����X����

�����ƃ��C�u���^�p�Ƀ}�C�N���[�Ă����̂�1960�N��ł��㔼�����

�E�b�h�X�g�b�N�̂悤�Ȃ��Ղ葛���Ƃ��Ēm���邱�ƂɂȂ�B

����炪�R���T�[�g�Ȃ�ł͂̉��ꊴ���킮�Ɣᔻ����Ă�����

���͈�l��1�{�ߐڂ̃}�C�N�A�X�e�[�W��ł̉��̔��Ȃǂ�

�X�e�[�W�p�t�H�[�}���X���ӏ܂��邤���ŋt�̌��͂�����B

21���I�ɂȂ��ē��̖ڂ��������C�u�ՂŌl�I�ɍD���Ȃ̂́c

�W�F�[���Y�E�u���E��1968�N�_���X�E���C�u

�@1960�N��̃G���^���^�X�e�[�W�̍ō���ŁA�_�u���E�x�[�X���_�u���E�h������

�@�S������m��Ȃ��t�B�W�J���ȈЗ͂������Ă���B

�@���炭���J����Ȃ������̂́A���̌�̃o���h�����o�[���ٖ�肪�������������B

���F�����F�b�g�E�A���_�[�O���E���h1969�N�}�b�N�X�E���C�u

�@�}�X���f�B�A���犱����Đ����ɕ��Q�̃h�T���胉�C�u�𑱂��Ă������̋L�^��

�@�ꖖ�̃��C�u�n�E�X�͂قږ��ϋq�A�V�X�^�[�E���C��38�����ڃv���C�̖v���Ԃ肪�����B

�@�̂��烍�o�[�g�E�N���C���̉��J�Z�b�g�e�[�v�Œm���Ă��������X�̐��K�Ղł���B

�W���f�B�[�E�V��1972-73�NBBC���C�u

�@1996�N�Ɍ��J���ꂽ�����Ǔ��ł̃��C�u���t�����A�s�A�m���M�^�[�e������

�@�Ɠ��̉̂����O�b�ƃN���[�Y�A�b�v����Ăǂ�ǂ��������B

�@���e���������s�[�X�̓������S�X�y�����������Ƃ�����A���ړx���Ⴉ�����o�܂����邪

�@���ƂȂ��Ă͍��̖�����ǂ����߂�����҂ɚg�����悤�B

�����������C�u�Ղ̑����́A�����ȃX�e���I�Œ�����

�R���T�[�g���Œ��������Ƃ͓��Ĕ�Ȃ�

�S�c�S�c���Đ�\�肵���悤�Ȉ�ۂɂȂ�B

����̓}�C�N�̐����̓˔����̂���o��������Ȃ������

���̑召�A�v���[���X�ȂǂŊy��ԂɃq�G�����L�[���ʉ���

�X�e���I�̉��z�T�E���h�X�e�[�W�ɓ��Ă͂܂炸

�}�ɓˏo�������������ƈʒu��������邩�炾�B

���邢�͐�\�肵�����o�́A�s�b�N�A�b�v�}�C�N�̉��ʍ���

���������ʂ̃}�C�N�̏ꍇ�͔����z���C�g�m�C�Y���|������

���̃A�R�[�X�e�B�b�N���畂���������ɂȂ�B

���͂����������Ƃ͌��_�Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B

�Ƃ����̂��A�Ⴆ�R�[�������X�|���X�̊|��������

�{�[�J����[�h�M�^�[���o���h�S�̂����[�h���Ă�����

�h�����ƃx�[�X���K�b�V���g��ŃO���[�u�����������銴�o�Ȃ�

���R�Ȃ������Ŗ������������Ē���邩�炾�B

���ߊ����ʊ����o���I�ȐM���i�G�R�[�ƃp���X�j��

���y�̑N�x���x�z�����ẮA���C�u���͋t�Ɏ�����B

����BOSE���m���G�R�[�F���ډ���8�F1�ƒ�߂��悤��

�N���V�b�N�̃V���t�H�j�[�E�R���T�[�g���̓z�[���̋������d�v�ł���B

�t�ɃW���Y�́A�o�[��N���u�Œ����悤�Ȗ��ڂȊ������D�܂��B

����̓N���V�b�N�ł������y��s�A�m�Ȃǂł悭�������B

�ł̓u���[�X��b�N�͂ǂ����H

1970�N��ȍ~�ɑ傫�ȉ��œ�������������������

����ȃR���T�[�g���ɂǂ�ǂ�i�o���Ă�������

���̉��y�̍\���́A���X�܂ł̋K�͂ł���B

�ٖ��ȃo���h�̈�̊��̂Ȃ����b�N�͂����̉����B

�X�e���I�����ʼn�����ԏd�v���ƌ�����z�[���̗Տꊴ�B

�ł͉��y�ŏd�v�Ȃ̂́H�@�X�e���I���O��ł͂Ȃ��̂��B

�X�e���I�^���ŏd�v�ȗՏꊴ��

���ߊ����ʊ����o���G�R�[�ƃp���X�ŃR���g���[�����邪

����͊y���Ƃ͈Ⴄ�I�ȐM���ł���B

�����ĂقƂ�ǂ̓c�C�[�^�[��8kHz�ȏ�ŃR���g���[����

�y���̑O����ʂ�B�A���r�G���g�����Ƃ�������̈悾�B

���́A�y�����A���r�G���g�����ŃX�e���I�����ɑg�ݍ��܂���

���ɏ����������o�͂Ɏx�z���ꂽ���Ƃ��ĔF�������B

���̂��Ƃ��y���̃_�C�i�~�b�N���킢�ł��܂��̂��B

�t�ɁA�t��������p���X�������������X�e���I�@��͔ߎS�ł���B

�Ƃ����̂́A�c�C�[�^�[�̏o�͂Őh�����ĕۂ��Ă������̑N�x��

�g�`���ׂ�ă��S���S�����E�[�n�[�ł������f�ł��Ȃ��Ȃ邩��ł���B

https://www.stereophile.com/content/measuring-loudspeakers-part-two-page-3

���ɃX�e���I�Œ����Ă���̂́ABOSE���m�̌����Ƃ���Տꊴ��9���ł���

�~���[�W�V�����̃p�t�H�[�}���X�̓c�C�[�^�[�̍єz�Ɏx�z�����̂��B

���̍����n���X�����g����E�ނ���̂����m���������̕��j�ɂȂ�B �t�ɉ��ꊴ�̂Ȃ��|�b�v�X�̘^����1960�N��܂Ń��W���[�������B

���{����1970�N�㖖�܂ł̃V���O���Ղ̃~�b�N�X�܂ň������邪

��������݂̃X�e���I�@��ōĐ������Ƃ���W�������ł���B

�悭���W�I�I�Ƃ�������^���X�^�C������

�X�^�W�I�ł̐����t�̉��ړd�g�ɂ̂��Ă�������̖��c�ł�����B

�ɒ[�ȃp���X�����͕������̂ɂȂ���̂ō킪��Ă��邵

�ߏ�ȋt�������������s���ĂɂȂ�̂ŗ}�����Ă���B

���ꂾ���݂�ƁA���m���������͌Â��^���̂��߂ɂ���悤�ɂ݂��邪

���ۂɂ͌��݂̃|�b�v�X�ɂ����Ă��{���͂���قǕς��Ȃ����Ƃ�

�ŋ߂�J-POP�����m�����~�b�N�X���Ă݂�ƃn�b�L������B

J-POP�Ƃ����ƁA�ꎞ�����s�����悤�ɑł����ݒ��S���Ǝv����������

���ꂾ���ɐ��h�����A���x�[�X����������Ƃ��̃t�B�W�J���ȋ��x���͕������B

�l�I�ɍD���Ȃ̂́A�h���X�R�[�Y�u���}�v�A�g�V�Ñ�q�u�������b�v�Ȃ�

�Ȃ̂���{�[�J���Ɖ̎��̖��͂Œ�������^�C�v�̊y�Ȃł���

���m�����ɂ���ƃh�������x�[�X���{�[�J���Ɠ������O�ʂɏo��

1960�N��̃��b�N��t�@���N�ȂǂƂقƂ�Ǒ��F�Ȃ������͂��B

���Ȃ݂Ɏ��̏ꍇ�A�X�e���I�����̃��m�����~�b�N�X��

�~�L�T�[�ō�����݂��Ⴂ�ɂ��ċt�����������킷���@�ŗ��������Ă���B

���̏ꍇ�A�p���͒����̃��m�����̂܂܂ł���B

�̂̋^���X�e���I�̋t�����������ł���

�u�t�^���X�e���I���������v�Ƃł����t���Ă������B

�悭�s���鍶�E��Z��������@����

�t���������������ăo�����X���ς��B

�]���͂��Ȃ肱��Ń��m�����������������ꂽ�B J-POP�̂����ЂƂ̓����́A���O�ł̃w�b�h�z��������z�肵��

�������グ�đS�̂ɉ��ʂׂ̒ꂽ�~�b�N�X�ɂȂ肪���ȂƂ��낾�B

�D���ȃA���o���ł����ƁA�A�[�o���M�����h�u�K�C�K�[�J�E���^�[�J���`���[�v

�A���v���W�F�N�g�u�ߏ��K�N�}�Ӂv�Ȃǂ�����B

���������^���̏ꍇ�́A�����̕���\�Ȃ�ď����͖��ʂ�

�ቹ���玞�n��ł̕���\���K�{�ł���B

���n��ł̕���\�́A�X�e�b�v�����̃X�����_�[�����ƌl�I�Ɏv���Ă���

�܂�ቹ�̈����ۂ�1ms�ȓ��Ɏ��߂邱�Ƃ��]�܂����B

��ʂ̃X�s�[�J�[�͈ȉ��̂悤�ɃE�[�n�[�͒x��ቹ���_�u���B

�ނ���E�[�n�[���x��ďo�邱�ƂŁA�c�C�[�^�[�Ƃ̔���������Ă���̂���

���F�̕���\�͊m�ۂł��Ă��A���Ԏ��ł̕���\���ቺ����̂��B �I�[�f�B�I�}�j�A�̊Ԃł͂��܂�b��ɂȂ肻���ɂȂ���

���{�̃|�b�v�J���`���[�̑��l���͐��E�ł�����̑��݂�

���ʂɕ��U�������ď��ƓI�ɂ͏��K�͂ɂȂ�₷�����_�����邪

���̍��ł̓C���f�B�[�Y�ł���Ă���e�����X�Ɖ����тő��݂��Ă���B

�R���Z�v�g�A���o���̎�̍��݂悤��

1970�N��̃N�B�[����P�C�g�E�u�b�V���Ƃقڑ��F�Ȃ���

�l�I�ɂ͎v���Ă���B

���������X����21���I�ɓ����Č����ɂȂ����悤�ȋC�����邪

�ʂɐV�����o�����ł͂Ȃ��A1970�N�O��̃A���O���V�[����

�u�I�����N�v��u�����̖��R�i��܂�j�v�������

�R���Z�v�g�A���o���̔��z�͏�Ɏߏ���s���Ă����B

����������A�̃R���Z�v�g�A���o�������m�����Œ�����

���y�ŕ\�����ꂽ���w��

���{���͉��y��@�Ŏ�ɗ]�����̂̍\����

�X�b�L���Ɨ����オ���Ă���̂��B

100�`8,000Hz�̃{�[�J������A�L�����[�g�ɏ[�����������m�����V�X�e����

�~���[�W�V�����̃t�B�W�J���ȋ��x���Ɖ��y�ŕ\�����ꂽ���ꐫ�̗�����

���ʂ��Ȃ���ꌳ�����čĐ�����B

�t�ɃX�e���I���u�̃A�L�����[�g�Ƃ�

�p���X�g�̒�ʊ��ƃA���r�G���g�����̉��ꊴ�̍Đ��ɕ��U����

�����I�ȏ�̐ݒ�ɃG�l���M�[���₵�Ă���B

����̓R���T�[�g�z�[�������y�̓a���ƌ�����悤��

�Љ�I�ȃq�G�����L�[�̐��A�ł�����

�~���[�W�V�����̐l�Ԑ��Ɋ�Â����y�̍Đ��ł͂Ȃ��B

�Â��u���[�X�̘^������

���t�̓N���A�ȉ��̊y���g�ݍ��킹���V���v���ȃA�����W�Ȃ̂�

��Ԙc��ł���̂��V���K�[�̃_�~���������肷��B

���̃_�~���̌͂ꂽ�j�����ɂ�������l�����Ԃ̂�����

�u���[�X�̔߈��Ƃ͐����͂Ɋ�Â��̂��B

����ɒނ��ăM�^�[�̉����c��ł����B

�h����������������藧�Ă�B

���J�r���[�̐��܂ꂽ�w�i�ɂ�

�v�t���̖ウ�����炯�o���̂ɂ܂���������w�i������B

�悭���m�����V�X�e���̒����ɃW���Y�E�A���o�����w���l�������B

���Ƃ��ƃ��m�����̗p�r���A1950�N��̃��_���W���Y�Ɏ��ʂ��邩��ł����邪

����ɏ����W���Y�E�{�[�J���̃A���o���������̃��t�@�����X�Ɏg���ꍇ�������B

�����ăE�B�Y�E�X�g�����O�X�̃A���o���͎g��Ȃ����낤�B

�Ƃ��낪���ۂ̃A���o���̔���s���͋t��

�����̂������ڂ̉ƒ�p���m�����@��̑�����

�E�B�Y�E�X�g�����O�X�̂悤�ȃ��[�h���y�������ɃG���[�V���i���ɍĐ����邩

���̈�_�ɍi���Ă����悤�Ɏv����B

�Ƃ����̂��w������x�T�w�̍D�݂������ɂ��������炾�B

���ɉ��Ăł̉Ƌ�̑I�����͏����ɂ��邱�Ƃ��傫���Ǝv���B ���_���W���Y��LP�Ղő�ʂɎc���ꂽ�w�i�ɂ�

���ڂ̃v���C�����^�ł���Ƃ������_�ɂ܂���

���ꂪ�N���V�b�N�ɕC�G����A�[�g���ƔF������Ă������炾�B

�ł̓u���[�X��J�r���[�͂ǂ����Ƃ�����

�e�B�[���Y�����L�ł���I�[�f�B�I�@���

���X �g�у��W�I����ヌ�R�[�h�v���[���[�ł���

���������m�����Đ��̌��̌��Ƃ��ČŒ�T�O�����ꂽ�Ǝv����B

���Ȃ݂Ƀ~�b�h�Z���`�����[�̐����������̍L���ɂ�

�e�B�[���Y��������ꏊ�ʼn��y���y���ގp���`����Ă���B

�ނ��뉹�y�Ɠ��l�ɃW���[�X���y����łق����Ƃ�����]���݂��Ă���B

�ʐ^�ł݂�I�[�f�B�I�@��̃V�`���G�[�V������

��������p�[�\�i����������̏�܂�

���ꂼ��ɍ����������K�͂Ŏg���������Ă����B

���m���������͂ǂ̃V�`���G�[�V�����ł����藧���Ƃ�����B ��̍L����ʐ^�ł݂Ĕ���悤��

�l�ŏ��L�ł��������@�킪�g�у��W�I����v���[���[�Ȃ̂ɑ�

�����̏�ł̓W���[�N�{�b�N�X���傫�Ȗ�����S���Ă������Ƃ�����B

�t�ɂ����A�l�ő傰���ȉ����@��Ń��J�r���[���l�͂Ȃ�

����p�̍����I�[�f�B�I�͐������̔�������Ă��Ȃ������B

�������|�b�v�X�̗��j�̂Ȃ��ő傫�ȃ~�b�V���O�����N�ɂȂ��Ă���̂���

���̐���ł̓f�B�X�R�������ݔ��ƂȂ��Ĉ����p�����B

���Ȃ݂ɃW���[�N�{�b�N�X�̃W���[�N��

���l�������_���X��V���̂��߂ɏW�܂鏬���̂��Ƃ�

��≺��Ōy�̂����Ӗ����܂܂�Ă����B

�Ƃ͂����A���E����ɃA�����J�����̐l�퍷�ʂ������ɂ܂�

���������F���ɊJ���I�ȏꏊ�𔒐l���������ꂽ�Ƃ����悤�B �������m�����V�X�e���ŏd������̂�

���̃W���[�N�{�b�N�X�����t�B�W�J���ȍĐ��\�͂ł���B

�܂�h�[�i�b�c�Ղ���z�����錴�̌��̌g�у��W�I�����v���[���[����

����傫�����邾���ŁA���J�r���[�̃G���[�V�������O�b�Ƒ����Ă���̂��B

���Ȃ݂ɃW���[�N�{�b�N�X�̎d�l��

30cm�G�N�X�e���f�b�h�����W�Ƀc�C�[�^�[��lj���

6L6��������EL34�̃v�b�V���v���A���v�ŋ쓮������̂�

�J�[�g���b�W���G���{�C�̃Z���~�b�N�^��GE�o���������g���Ă����B

https://www.jukebox-world.de/Forum/Archiv/Rock-Ola/R.O.1455.htm

�W���[�N�{�b�N�X�̉��i�́A�O�ς̑����ƃ��R�[�h�`�F���W���[���قƂ�ǂ�

�����p�[�c�͏��Օi�Ƃ��Ĉ����Ȃ��̂��I���X�����������B �����@��Ƃ��ẴW���[�N�{�b�N�X�̎d�l��

�g�[�L�[�⍂���I�[�f�B�I�@��ɔ�ׂ��Ȃ����Ă���B

����������̓|�b�v�X�̍Đ��ɕK�{�̃G���[�V���������˔����Ă���

�ڎw���ׂ����_�������Ă���B

�W���Y�ŕ]������Ɖ������������Ă��c�܂Ȃ����Ƃ���O��ɂȂ�̂�

�t�@�~���[�����̃��b�`�ȉ���1950�N���JBL��A���e�b�N�Ȃǂ�

�A�����J���E�r���e�[�W�̋@��ōō��x�ɖʔ�������������

�p���[�n���h�����O�ւ̑Ή��͂����������B

���������ӋC����̃e�B�[���Y�����̍r�������T�E���h�͏����ѐF������Ȃ��B

���J�r���[�̘^���͏o��������J�b�e�B���O���x���̋Ɍ���_���čU�߂Ă���

���̎��ɃV���E�g�ȂNJ��܂��Ƙc�݂ŃU���b�ƂȂ�B

���̍r�����S�n�悭�������邩���V�X�e���\�z�̌��ƂȂ�B

���̘c����A���������čK���Ȍ��ѕt���������̂��グ�邾���łȂ�

�O�����݂��߂ė܂𗬂��Ȃ���{���ŃW�F���V�[�����

�p���v�}�K�W���Ƃ��d�Ȃ��Ă���悤�Ɏv����̂��B

�ȉ��̃g�[�L�[�ƃp���v�}�K�W���̃��u�X�g�[���[�̈Ⴂ��

�ڎw���ׂ��I�[�f�B�I���̈Ⴂ��Y�قɌ���Ă���B

�����g��NOT NOW���[�x������o����

�uThe Cruisin' Story 1955-1960�v�Ƃ����R���s�A���o�����D����

�{�[�J���悾���ŃG���[�V���i���ɖ炷�錍���l�܂��Ă���

�����I�Ƀ��m�����V�X�e���̒����̃��t�@�����X�ƂȂ��Ă���B �����̐l�̓X�e���I�^���A����1970�N��ȍ~�̘^����

�|�b�v�X�̉�����]�����A�I�[�f�B�I���𐮂���̂�

�I�[���f�B�[�Y�ƕ������[�c���b�N�̎Q�l�����̂悤�ɂ݂Ȃ��X��������B

�������A���J�r���[�̍Đ��������W���[�N�{�b�N�X�ɂ܂ň����グ���

�V���v���Ȋy�Ȃ̃A�����W�ł��G���[�V���i���ɕ�������p������

����܂ł̌y���y�Ƃ����Ăѕ��Ƃ͋t�́A�h���h���Əd������������オ��B

���������l�ԓ��L�̊���́A�����̂��ς��Ȃ��̂ł��邪

�I�[�f�B�I���Ƃ��ĉ���D�悷�ׂ����́A�����Ō��߂�ׂ����ł���

�I�[�f�B�I�@��̐��\�ɔ����ĉ����тƂ����͖̂{�ӂł͂Ȃ��B

�X�e���I�����̃X�e���I�^�C�v�i�Œ�T�O�j�����y��ǂ�������������̂��B

���Ȃ݂ɃA�����J���E�T�E���h�Ƃ�����

JBL��A���e�b�N�Ƃ��������C�n�̔h��ȃT�E���h���v�������ׂ邪

�{����UREI�̘^���@�ނ̂悤�ɒ��悪�Z���ŃX���[�L�[�ȃT�E���h�ł���B

������WE�n��̃g�[�L�[�ł͂Ȃ��ARCA�n��̕����ǂ̂��̂�

���{�ł͕��i����Z�p��������Ă����̂ŁA���܂�V�N���̂Ȃ��]���ƂȂ�B

�I�[�f�B�I�̑�햡�Ƃ����ƁA�A�����J���ƃ��[���s�A���ɑ�ʂ���闝�R��

���̓�����O�̉��͉Ɠd���i�Ƃ��ĒN������Ɏ�ꂽ����ł�����B